Gatsby le magnifique, Francis Scott Fitzgerald, 1925 / 1926

|

||

| Ce

troisième roman (The Great Gatsby)

de Scott Fitzgerald, qui n'en a écrit que 5 (encore le dernier est-il inachevé), n'a pas

rencontré immédiatement le succès comme les précédents, en tous cas,

pas un succès aussi impressionnant. Fitzgerald en attribuait le relatif

échec au titre qu'il n'aimait pas beaucoup et aux personnages féminins

trop antipathiques pour séduire les lectrices. Pourtant la critique

avait plutôt été favorable et le livre se vendra à quelques 20.000

exemplaires, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs le roman est aussitôt traduit en français, dès l'année suivant sa publication en anglais, par Victor Liona pour les éditions du Sagittaire. Il reprend sa traduction en 1945. C'est cette traduction qui est disponible en livre de poche. Cette édition propose en outre trois préfaces : une de Blondin, une de Bernard Frank et la troisième de Jean-François Revel. C'est dans les années 1950 qu'il s'impose comme chef-d'oeuvre, voire comme "classique" pour les Etasuniens. S'y intéresser, c'est affronter un univers de légendes, celle du roman (les critiques ressemblent plus à des déclarations d'amour qu'à des analyses) et celle de son auteur, à laquelle ce dernier a largement contribué. |

L'écrivainIl est né le 24 septembre 1896 dans la capitale du Minnesota, Saint Paul, dans une famille de petite bourgeoisie. Lorsque l'enfant a deux ans, le père perd son emploi et devient représentant de produits pharmaceutiques (commis voyageur). Une petite fille a agrandi la famille en 1901. Fitzgerald fera des études suffisamment solides pour lui donner accès à Princeton qu'il abandonnera, toutefois, sans diplôme. Quand les Etats-Unis entrent en guerre, en 1917, il s'engage. En 1918, il est sous-lieutenant, envoyé dans un camp d'entraînement près de Montgomery (Alabama). Il fait la connaissance de Zelda Sayre (1900-1948) dont il tombe amoureux. Très tôt, Fitzgerald a commencé à écrire, et même à publier, mais là il s'attaque à son premier roman qui sera publié en 1919 sous le titre This Side of Paradise (L'Envers du Paradis). C'est un énorme succès. Il est tout à coup célèbre et riche. Il épouse Zelda (avril 1920) et commence une vie extrêmement dispendieuse, pour laquelle il faut écrire, écrire et encore écrire des nouvelles qui, depuis son succès, lui sont fort bien payées. Leur fille naît en octobre 1921, après un premier séjour en Europe (mai-juillet 1921). Dans la décennie des années vingt, le couple Fitzgerald vit plus souvent en Europe (Italie puis France avec un certain goût pour Paris et la Côte d'azur). Premier séjour entre 1924 et 1926, puis durant l'été 1928, enfin entre mars 29 et septembre 1931.Sous de brillants dehors, la vie n'est pas toujours rose. Fitzgerald travaille énormément, Zelda tombe amoureuse d'un aviateur français. L'aventure ne durera guère mais semble avoir profondément blessé l'écrivain. L'instabilité de Zelda devient de plus en plus inquiétante, et elle est internée une première fois, en 1930, avant de l'être, pour le reste de sa vie, en 1936. Fitzgerald autant que Zelda ont utilisé des éléments de leur propre vie pour alimenter leurs oeuvres. Ils ont été des personnages de ce qui a été baptisé, plus tard, "les années folles", cette décennie qui s'effondre avec le krach de Wall Street, fin octobre 1929. Les années 1930 ne seront pas des années heureuses, même si Tendre est la nuit (Tender is the Night) est publié en 1934, sans grand succès, il est vrai. Il continue à écrire force nouvelles, il a besoin d'argent. Il faut payer les soins de Zelda, envoyer sa fille à l'université. Il boit trop. Bref, il s'abîme de toutes les manières possibles. Comme d'autres, Faulkner, par exemple, il travaille pour Hollywood, en même temps que sur son dernier roman qui restera inachevé, Le Dernier Nabab (The Last Tykoon). Il meurt d'une crise cardiaque, le 21 décembre 1941, à Hollywood. Zelda lui survivra huit ans, et mourra dans l'incendie de la clinique où elle est internée, à Asheville (Caroline du nord). Hemingway, qui fut un temps l'ami de Fitzgerald, rapporte dans Paris est une fête (posthume, 1964), au chapitre III, que Gertrude Stein avait fait sienne l'expression de son garagiste, considérant son ouvrier (conscrit de 1918) comme appartenant à la "génération perdue". La formule fera florès. Stein la commentait ainsi "Vous ne respectez rien, vous vous tuez à boire". Hemingway, quant à lui, prend ses distances à l'égard d'une telle classification. Mais elle semble singulièrement adaptée à Scott et Zelda qui ont dévoré leur vie en se faisant dévorer par elle. |

Francis Scott Fitzgerald en 1921 (photographe inconnu) |

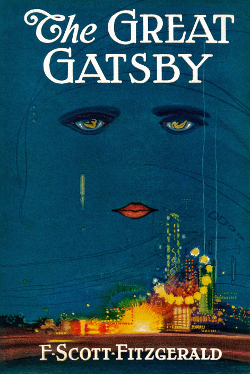

Jaquette de la première édition (avril 1925) du roman. Elle est l'oeuvre de Francis Cugat (1893-1981) Hemingway la jugeait d'un "aspect violent, scabreux et vulgaire. On eût dit la jaquette d'un mauvais livre de science-fiction" et d'ajouter "Scott me demanda de ne pas nous en étonner car le dessin représentait une grande affiche placée sur le bord d'une route nationale, à Long Island ; elle jouait un rôle important dans l'histoire" (Paris est une fête, traduction Marc Saporta, Pléiade, 1966) |

Le romanIl est composé de neuf chapitres, non titrés, dédié "de nouveau à ZELDA". La première édition portait une épigraphe :

"Then wear the golden hat, if that will move her ; (Alors porte le chapeau d'or, si cela doit l'émouvoir)

Or ce poète est parfaitement imaginaire puisque venant du premier roman de Fitzgerald, This Side of Paradise.

Les spécialistes lui veulent pour pilotis un camarade de Princeton,

écrivain lui-même, John Peale Bishop (1892-1944). L'épigraphe

n'apparaît pas dans l'édition du Sagittaire (1946) et c'est dommage

puisqu'elle signalait à la fois le caractère proprement romanesque du

récit et ses dimensions poétiques.If you can bounce high, bounce for her too, (si tu peux sauter haut, saute pour elle aussi) Till she cry «Lover, gol-hatted, high boucing lover, (jusqu'à ce qu'elle implore "amant, chapeauté d'or, bondissant amant) I must have you» " Thomas Park D'Invilliers. (je veux t'avoir) Le roman prend la forme d'un récit rétrospectif à la première personne, mené par un personnage qui se définit dès le premier chapitre à la fois par ses dispositions personnelles à chercher à comprendre autrui, son goût pour la littérature, quoiqu'il soit agent de change et par ses origines sociales, une famille aisée, sinon riche, du "Middle West", les Carraway. Il est le cousin de l'héroïne, si on peut donner ce nom au personnage féminin principal et son prénom est Nick. Ce narrateur a la trentaine et un point de vue naturellement subjectif sur de qui l'entoure : décor, événements, personnages. Ce point de vue est souvent teinté de mise à distance par l'ironie, par exemple la façon dont il rappelle son expérience de la guerre, "Et un peu plus tard, affrontai cette émigration teutonique, qu'on a réussi à endiguer, temporairement du moins, et qu'on a nommée la Grande Guerre" ( "and a little later I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great War"), l'humour, parfois le sarcasme. Ce qui ne l'empêche pas d'être fils de son temps et de sa classe sociale, imbu de tous ses préjugés même s'il les tient assez bien à distance. Les événements qu'il rapporte, "deux ans après" (chap. 9) se sont déroulés durant l'été 1922 (de début juin, date de la première invitation chez Daisy et Tom Buchanan, à septembre, date de l'accident), quand il venait d'arriver à New York et s'était installé dans la banlieue à West Egg, devenant ainsi le voisin de Gatsby. Le récit se déploie sur deux niveaux, en quelque sorte : une satire sociale qui se met en place dans les trois premiers chapitres et qui ne disparaît jamais vraiment mais qui, à partir du chapitre 4, est progressivement supplantée par une histoire d'amour à la fois profondément pathétique et dérisoire. Les personnages Outre le narrateur, Nick Carraway, qui n'est pa seulement un témoin mais aussi un acteur de cette comédie dramatique d'un été, Jay Gatsby : mystérieux millionnaire, ou du moins perçu comme tel, voisin de Nick. C'est un personnage séduisant, énigmatique, sur lequel courent de multiples rumeurs mais qui en font, toutes, un individu marginal et inquiétant (d'espion à bootlegger en passant par assasssin). Il a la trentaine, mène grand train, tourmenté par l'amour qu'il porte à Daisy. Son histoire se dévoile progressivement au fil du roman et des confidences faites à Nick. Malgré sa fortune, c'est un homme profondément solitaire. Daisy Buchanam née Jay : cousine lointaine de Nick. Elle est très jolie, et surtout possède une voix enchanteresse "C'était une de ces voix que l'oreille sut dans ses modulations comme si chaque phrase était un arrangement de notes qui ne doit plus jamais être répété." A flirté avec Gatsby vers 1917 puis, ensuite, épousé le richissime Tom Buchanan. Frivole et d'une certaine manière peu heureuse en ménage. A une petite fille de 3 ans. |

|||

Première de couverture du livre de poche, 2013 |

Tom Buchanan

: la trentaine. Se caractérise essentiellement par la force physique

("un des plus puissants athlètes qui eussent joué au rugby à Yale" —

bien sûr il ne s'agit pas de rugby mais de football américain " one of

the most powerful ends that ever played football at New Haven") et sa

brutalité, à la fois involontaire et volontaire, ainsi casse-t-il le

nez de sa maîtresse dans un geste délibéré pour la faire taire. Il est

extrêmement riche, raciste sans mesure, et persuadé que le reste du

monde est à sa disposition. Jordan Baker : amie de Daisy, joueuse de golf professionnelle, arriviste dans son genre et peu reagrdante sur les moyens. Séduisante au demeurant et Nick Carraway n'est pas indifférent à son charme. Myrtle Wilson : 35 ans. Sensualité et vitalité la définissent aux yeux de Nick tout autant que sa vulgarité et son absence d'éducation perceptible chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Mariée à un garagiste. Maîtresse de Tom. George Wilson : mari de Myrtle. Seul représentant du monde ouvrier. Subjugué par sa femme dont il est, lui, vraiment amoureux " He was his wife’s man and not his own" —"Il ne s'appartenait pas. Il appartenait à sa femme" dit un témoin. Ces personnages vivent et se déplacent dans un univers étroit et en un temps limité (trois mois) ce qui l'apparente aussi à une tragédie. Le lieu : une banlieue de New York, sur une île, "cette île mince et turbulente qui s'allonge à l'est de New-York" ("that slender riotous island which extends itself due east of New York"). La particulairté du lieu vient de l'opposition entre les deux groupes de population localisés à l'est et à l'ouest, dans des paysages en forme d'oeufs, "East Egg" et "West Egg". L'oreille du lecteur se dresse alors car cette histoire d'oeuf n'est pas sans rappeler le souvenir de Swift, de la guerre menaçant Lilliput, opposant les petits boutiens et les gros boutiens. Non que le roman de Fitzgerald en reprenne les thèmes, bien plutôt comme s'il en faisait un signal alertant sur la dimension satirique du texte. East Egg et West Egg opposent deux populations de riches : East Egg abrite les riches qui se jugent légitimes d'être des hériters alors que West Egg où s'est installé Gatsby présente une population plus mêlée (le château de Gatsby voisine avec la petite maison où se loge Nick) et regardée de "haut" par les premiers. Entre l'île et la ville, le long de la route s'étend la zone grise (chap. 2 " a valley of ashes" —une vallée de cendres) du monde des travailleurs, invisibles aux yeux des riches. L'opposition est violente entre le monde clinquant des fêtes (couleurs, abondance, musique, gaspillage) et le terne quotidien de ceux quii font tourner le système. Le contraste entre les quatre premiers chapitres et les suivants qui en dénoncent les faux semblants, aussi bien ceux du monde de Gatsby reposant sur les trafics divers, que sur l'exploitation qui fonde les fortunes dites légitimes, est profondément amer. Tout le monde ment, tout le monde cache des secrets souvent ignobles. Le narrateur en tire une morale plutôt désespérée : " They were careless people, Tom and Daisy— they smashed up things and creatures and then retreated back into their money or their vast carelessness, or whatever it was that kept them together, and let other people clean up the mess they had made..." — C'étaient des gens négligents, Tom et Daisy, ils brisaient choses et êtres, pour se mettre, ensuite, à l'abri de leur argent ou de leur vaste néglence, ou quelle que fût la chose qui les tenait ensemble, en laissant à d'autres le soin de faire le ménage." |

|||

Un roman des pertesLes personnages sont tous, dans ce roman, confrontés à des pertes. Le premier, Nick, qui perd nombre de ses illusions, en quoi le récit s'apprente aussi à un roman d'apprentissage. Venu à New York y apprendre le monde de la finance, il y découvre surtout un univers des apparences qui pour être brillantes ne sont jamais ce qu'elles paraissent. (Voir, par exemple, le contraste entre l'interminable liste des invités de Gatsby, au début du chapitre 4, et l'enterrment suivi de seulement trois personnes, chap. 9) Nick s'en retourne, désabusé, vers son Middle West natal, mais gagne, en retour (en compensation?) de devenir écrivain.Gatsby perd plus encore, lui qui, à force de trafics (cf. le coup de téléphone final de Detroit ou la mauvaise réputation non usurpée de son associé) a bâti une fortune dont il croyait qu'elle lui donnerait la femme de ses rêves ; et c'est bien de "rêve" qu'il s'agit puisque la femme idolâtrée n' a jamais cessé d'être ce qu'elle était lorsqu'il est tombé amoureux d'une projection et non d'une femme réelle, comme son attachement au cadre où il l'a connue le révèle progressivement. L'ambition, la force du désir se heurtent aux barrières solides de ceux qui détiennt le pouvoir et n'entendent pas s'en faire déposséder. Gatsby découvre, quoiqu'il s'en défende fortement qu'il n'a finalement aucun pouvoir réel. Il ne convaincra pas Daisy de quitter son mari comme il ne fera pas ressuciter le passé. Le passé pour lui fonctionne comme un piège. Et il en meurt. Aux yeux du narrateur, il était le seul personnage de cette tragi-comédie d'un été qui méritait d'être aimé pour avoir fondé sa vie sur l'espoir, l'espoir que demain tous les rêves se réaliseraient. "Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that’s no matter — to-morrow we will run faster, stretch out our arms farther. ... And one fine morning— So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past." — Gatsby croyait en la lumière verte, l'extatique avenir qui d'année en année recule devant nous. Il nous échappé ? Qu'importe ! Demain nous courrons plus vite, nos bras s'étendront plus loin... Et un beau matin... C'est ainsi que nous avançons, barques battant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé." Le lecteur, quant à lui, perd aussi ses illusions sur les fameuses "années folles". Le monde des fêtes et de la joie que les premiers chapitres lui laissaient espérer ne sont que des années de "folie", réelle, où la vie facile de quelques uns se paie de la misère et du désarroi de la majorité, monde où les femmes sont des objets, où le racisme se déploie sans vergogne, où les sentiments se perdent dans un égoïsme généralisé. Gatsby le magnifique est un beau roman, mais un roman cruel. Rien à voir avec le romantisme de l'adaptation cinématographique de 1974 (Jack Clayton avec Robert Redford dans le rôle de Gtasby et Mia Farrow dans celui de Daisy), ni même avec celle de 2013, spectaculairement kitsch (Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio — Gatsby et Carey Mulligan — Daisy). |

||||

Lire : la version orignale est disponible sur archive.org. Ecouter : pour en savoir plus sur l'écrivain et des oeuvres, les quatre émissions de "En compagnie des oeuvres" (France culture, 1. 10 août 2020 (biographie) ; 2. 11 août 2020, "écrivain du déséquilibre" ; 3. 12 août 2020, "Gatsby, etc." ; 4. 13 août 2020 , le couple Scott & Zelda. |