Pot-Bouille, Emile Zola, 1882

|

||

|

|

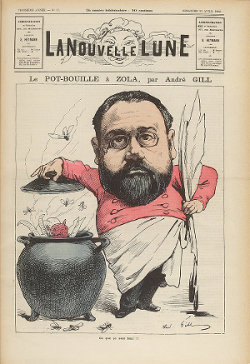

Caricature d'André Gill, 23/4/1882, Gallica, BnF. |

Rédaction et publicationDixième roman des Rougon-Macquart, entre Nana et Au Bonheur des Dames, il n'était pourtant pas prévu dans les projets de Zola, ni dans les premières notes de 1868, ni dans la liste des romans de 1869, pas davantage dans celle de 1872, il semble s'être imposé comme une synthèse des diverses critiques à l'encontre de la bourgeoisie qui émaillent les romans précédents, ainsi de l'explicit du Ventre de Paris (1873), "Quels gredins que les honnêtes gens !"Zola, comme souvent, met ses amis à contribution, en particulier Huysmans et Céard, qui vont lui fournir des anecdotes, des informations qu'il transforme en éléments du récit, lequel aura pour thème dominant l'opposition entre les apparences d'une bourgeoisie (grande et petite) prônant avec force grands mots la vertu et la réalité d'un vécu quotidien qui en est fort loin. L'écrivain travaille son récit à partir de juin 1881 et il est annoncé dans Le Gaulois, qui va le publier en feuilleton (23 janvier - 14 avril 1882), Le 5 janvier 1882 :

Le roman est ensuite publié en volume, chez Charpentier, en avril 1882. Il est constitué de 18 chapitres non titrés et ne propose, à proprement parler, aucune intrigue, même si son fil rouge est la trajectoire du personnage d'Octave Mouret, arrivant de Marseille, au premier chapitre, avec le projet de faire fortune à Paris, en novembre 1861, et se terminant par son mariage avec Mme Hédouin, veuve, et riche propriétaire du Bonheur des Dames, en novembre 1863. |

|||||

Le titrepeut paraître déconcertant dans la mesure où le terme est sorti de la langue, alors que son équivalent, "tambouille" (qui en est probablement dérivé, cf. CNRTL), est toujours en usage. Larousse dans son Grand Dictionnaire Universel, définit "Pot-bouille" comme "ordinaire du ménage, cuisine de tous les jours". Paul Alexis (Emile Zola. Notes d'un ami. 1882) le commente ainsi "Pot-Bouille c'est-à-dire le pot-au-feu bourgeois, le train-train du foyer, la cuisine de tous les jours, cuisine terriblement louche et menteuse sous son apparente bonhomie."Comme le terme "cuisine" a des connotations négatives dès qu'il quitte le domaine de l'alimentation pour celui des comportements humains, "Pot-Bouille", à la sonorité évocatrice, ne laisse présager que des personnages aux agissements douteux. La caricature de Gill à la Une de La Nouvelle Lune en fournit les ingrédients, dans le chaudron, une tête "rouge" (Duveyrier ?), des jambes féminines, des cornes, le tout dégageant une telle mauvaise odeur que des mouches tournent autour et tombent mortes. |

|||||||

|

pour accéder à l'image agrandie et une analyse, cliquer sur l'image

Bertall, La Vie parisienne, 1845. |

Espace

Comme le rappellent tous les critiques, L'Assommoir

avait déjà fait d'un immeuble l'espace privilégié d'une exploration de

la vie popualire ; ici, Zola choisit le quartier central de Paris, rue de

Choiseul, pour y bâtir son immeuble, vieux de 12 ans, quatre étages

plus les combles. Il va y loger une population bourgeoise conformément

aux habitudes du temps qui observe une stratification sociale verticale.

C'est un immeuble moderne (eau et gaz à tous les étages), luxueux

(l'escalier est chauffé), quoique sa décoration soit essentiellement en

trompe-l'oeil, par exemple, le faux marbre. Le rez-de-chaussée abrite

la loge des

concierges et un magasin de soieries. Chaque étage comprend deux

appartements, l'un sur rue, l'autre sur cour.Au premier étage (c'est l'étage "noble" en un temps sans ascenseur) sont logés le propriétaire et sa famille. Le deuxième étage est occupé tout entier par une famille dont "le monsieur fait des livres". Ces personnages ne jouent aucun rôle dans le récit, sinon celui de se démarquer des autres par leur discrétion, leur isolement par rapport à leurs voisins, et leur visible aisance. Au troisième étage, l'appartement sur cour a été divisé en deux, et à partir de cet étage, le tapis rouge cesse. On passe de la grande bourgeoisieà la petite bourgeoisie. Au quatrième, même disposition. Il faut ensuite emprunter l'escalier de service pour accéder aux chambres des domestiques, sous les combles, où une des chambres est aussi louée à un ouvrier. Cette présence a son importance puisqu'elle permet de mettre en évidence l'hostilité et le mépris de la bourgeoisie (représentée par le concierge qui défend l'idéologie dominante) à l'égard des travailleurs dont elle ne cesse pas de fustiger l'immoralité. Les personnagesOctave Mouret, 22 ans, au début du roman. Il est le fils de Marthe Rougon et de François Mouret. Mais ces liens avec la famille emblématique de la série ne sont que fort peu explorés. S'il arrive dans cet immeuble c'est que l'épouse de l'architecte, Rose Campardon, est l'amie de ses parents, étant originaire de Plassans. Octave est beau garçon et se croit l'émule de Rastignac, désireux de réussir grâce aux femmes, mais il a aussi un vrai talent de vendeur et une vision de l'avenir du commerce qui en fait le potentiel homme d'affaires qu'il sera dans Au Bonheur des Dames.Auguste Vabre (habite l'entresol au-dessus du magasin) : fils aîné du propriétaire de l'immeuble, patron du magasin de soieries, célibataire au début de l'histoire. Santé fragile, a des migraines ravageuses. Timoré, il se laissera prendre au piège du mariage par Berthe Josserand dûment entraînée par sa mère. Voudrait surtout qu'on le laisse tranquille. Alphonse Duveyrier et Mme, née Clotilde Vabre (premier étage, appartement sur rue). il est conseiller à la cour d'appel, a 45 ans, est défiguré par des plaques rouges sur son visage qui dégoûtent son épouse. Duveyrier a une maîtresse (Clarisse) et sa femme en éprouve du soulagement. Ses aventures finiront mal. Tonne haut et fort contre l'immoralité. Clotilde est belle, glaciale, ne s'intéresse qu'à son piano et à la musique en général, organise un choeur masculin qu'elle produit dans ses soirées. Le couple a un fils, Gustave, 14 ans au début du roman. Vit avec eux le père de Clotilde, le vieux Vabre, ancien notaire, propriétaire de la maison, dont tous ses enfants attendent l'héritage mais qui, pour l'heure, doivent lui payer un loyer. |

|||

Jean Béraud (1849-1935), La Soirée, autour du piano, 1880. |

Théophile Vabre et Valérie (premier étage, appartement sur cour)

: personnage souffreteux, habité d'une colère continue. Soupçonne sa

femme de le tromper (en quoi il a raison). Valérie est, elle aussi, un

personnage en proie à divers maux, peut-être hystérique. Le couple

semble pâtir d'une vie sexuelle malheureuse. La rumeur court que

Valérie aurait eu son enfant (Camille) d'un garçon boucher pour garantir l'héritage en cas de décès de son mari. Achille Campardon et Mme, née Rose Domergue (troisème étage sur rue) Il est "gros" et "blond", a 42 ans, est architecte. Il réussit en devenant architecte du clergé, ce qui suppose beaucoup d'hypocrisie dans le comportement quoiqu'il se dise "artiste", débarrassé donc de tous préjugés. Vit entre sa femme (une jolie personne atteinte de vaginisme, mais le mot n'est pas employé, comme toujours chez Zola il est question de "maladie de femme") plus souvent au lit, en compagnie de Dickens, qu'ailleurs. Il a pour maîtresse la cousine de sa femme, Gasparine, d'abord vendeuse au Bonheur des Dames, avant de s'installer chez eux pour prendre en charge le ménage. Le couple a une fille, Angèle, 13 ans, au début du roman, dont l'éducation à la maison est assurée, en réalité, par la bonne. Madame Juzeur (troisième sur cour). C'est une femme seule (son mari l'a abandonnée dix jours après leur mariage) mais qui a du goût pour les flirts poussés, et apprécie les histoires que les jeunes hommes lui racontent de leurs conquêtes. Sur le même palier, une chambre occupée par un monsieur qui vient "travailler" la nuit (dixit le concierge). La famille Josserand (quatrième sur rue). Elle est composée du père, comptable, honnête homme sans force devant sa femme. Il est déchiré par les exigences financières de son épouse, Eléonore Josserand, créature criarde et violente qui ne pense qu'à l'argent et souffre de n'être que l'épouse d'un employé. Ils ont quatre enfants. Deux garçons, Léon qui a fait des études de droit, quitté sa famille, a une maîtresse, beaucoup plus âgée que lui, dans la grande bourgoisie, Mme Dambreville, et entend bien arriver et, de fait, il progresse dans le roman, passant de secrétaire à maître des requètes ; Saturnin, personnage problématique, très attaché à sa soeur Berthe, il fait des crises violentes et, par deux fois, est interné dans un asile. Son père l'aime, sa mère a peur de lui. Hortense, 23 ans au début du roman, a décidé qu'elle épouserait un avocat dont le lecteur ne connaît que le nom, Verdier, et le dos, qui a une maîtresse (depuis 15 ans) avec laquelle il finit par avoir un enfant ce qui ne décourage pas la jeune fille. Enfin, Berthe, la plus jeune et la plus affriolante que l'éducation de sa mère transforme en monstre d'égoïsme pour lequel un mari (voire un amant si nécessaire) n'est qu'une source de revenus destinés à satisfaire ses goûts de consommation et de plaisirs. La famille Pichon (quatrième sur cour) composée de Jules Pichon, fonctionnaire dans un ministère, un homme résigné, de son épouse Marie (dont les parents, les Vuillaume, surveillent le jeune couple en insistant sur la nécessité de ne pas avoir d'enfants). Marie a une imagination romanesque puisée dans les livres qui illuminent sa vie terne. Octave Mouret en fera une maîtrese docile, ce qui vaudra à la malheureuse des grossesses non désirées. Au début du roman, ils n'ont encore qu'une petite fille, Lilitte. |

|||

|

Illustration de Georges Bellenger (1847-1918), "La cour des cuisines vue de haut en bas", pour une édition de Pot-Bouille de 1883. |

Sur le même palier, se trouve la chambre louée par Octave. Les concierges : Mme et M. Gourd veillent à la bonne tenue de l'immeuble. Madame ne quitte pas sa loge mais M. Gourd, "ancien valet de chambre du duc de Vaugelade", ferme avec complaisance les yeux sur les débordements bourgeois et traque, sans pitié, les pauvres des chambres sous les toits pour les prendre en flagrant délit d'immoralité. Les domestiques jouent le rôle de choeur dénonciateur ; aux apparences de luxe, de prospérité, et de bonne tenue de l'escalier "noble", les domestiques opposent la vérité crue des cuisines, dont les fenêtres donnent sur cour, de l'escalier de service qui en part pour rejoindre les combles où ils habitent. Ce sont surtout des femmes. Un seul domestique mâle, Hippolyte, cocher de Duveyrier. Les autres sont Clémence, femme de chambre de Clotilde Duveyrier, et Julie la bonne de la famille. Le nombre des employés et leur stabilité dans la fonction sont aussi des marqueurs sociaux. Par exemple, lorsque Auguste Vabre épouse Berthe Josserand, le couple ne garde aucune domestique longtemps, au moins jusqu'à ce que Rachel s'impose. Chez Théophile Vabre, ce n'est pas très différent. Valérie ne parvient pas à vraiment s'entendre avec une bonne, et Françoise ne semble pas vouloir supporter longtemps la situation. Les Campardon ont une vieille cuisinière, Victoire, et une bonne, Lisa. La famille Josserand est servie par Adèle, mal traitée, mal nourrie, moquée des autres. Madame Juzeur est servie par une gamine (15 ans), Louise, prise aux enfants trouvés. Les Pichon n'ont pas de domestiques. Quant au couple du second, il est vraisemblable que ses domestiques lui ressemblent. Dans tous les cas, ils ne se mêlent pas aux autres. Outre leur service, les femmes sont aussi des objets sexuels, pour les patrons (Le jeune Gustave s'est emparé de Julie et Duveyrier, abandonné par sa maîtresse, s'est rabattu sur Adèle) et/ou leurs amis. Les personnages extérieurs à l'immeuble Narcisse Bachelard, frère d'Eléonore Josserand. Riche commissionnaire, buveur et noceur, avare pour ce qui ne regarde pas ses plaisirs, est courtisé par sa soeur qui voudrait le voir doter Berthe. Il en profite pour exploiter son beau-frère, lequel lui fait gratuitement sa comptabilité. Ne se déplace qu'accompagné de son neveu, Gueulin. Le médecin, le Dr Juillerat. Il est le médecin de toutes les familles et connaît toutes les tares cachées. Républicain, athée et bougon, on lui passe ses sorties "extrémistes" en en faisant un original. L'abbé Mauduit, vicaire de Saint-Roch, il est le confesseur de toutes les femmes de la maison. Il est écartelé entre son rôle qui consiste à garantir les apparences, masquer les scandales, et sa foi qui le remplit de scrupules et lui fait implorer le pardon de Dieu pour son hypocrisie (cf. chap. 17). Hector Trublot, fils d'une famille riche, travaille chez un agent de change. A une intense vie sexuelle, mais seulement ancillaire. Il est l'amant d'Adèle, et ne se détourne pas d'elle quand elle est malade (il ne sait pas pourquoi), il est le seul à s'occuper d'elle et passe une nuit à la veiller. Caroline Hédouin née Deleuze. Propriétaire du Bonheur des Dames qu'elle gère avec son mari, Charles Hédouin, jusqu'à la mort de dernier. C'est une grande et belle femme "d'une beauté régulière et saine" pense Octave, mais c'est aussi une femme de tête qui sait gérer son commerce. Elle a 5 ans de plus qu'Octave, et a été en pension avec Clotilde Vabre d'où leur amitié. |

Un roman chargeTous ces personnages, à l'exception de Madame Hédouin, sont, d'une manière ou d'une autre, des caricatures. La plupart d'entre eux sont atteints dans leur corps autant que dans leur esprit. La bêtise est largement partagée aussi qui n'empêche pas les calculs lorsqu'il s'agit de protéger son confort, ainsi de Clotilde et Duveyrier qui vont s'emparer de la maison au détriment de Théophile et Auguste ; ainsi, Auguste devient-il fou de rage lorsqu'il découvre que sa femme fait des dettes ; ainsi de Mme Josserand, dans son obsession de passer pour plus riche qu'elle n'est qui se moque de savoir que son mari se tue à la tâche pour pourvoir à ses choix de vie : avoir un jour, imiter les bourgeoises plus riches qu'elle, trouver un mari riche pour Berthe.Le projet de Zola était, dès le départ, un projet dénonciateur : mettre en évidence ce que cachent les discours sur la "morale" comme soumission à un "code" édicté par une société donnée, en l'occurence la société française façonnée par l'Empire, une société dont les valeurs sont l'ordre (chacun à sa place, comme le concierge de l'immeuble ne cesse de le rappeler), le respect de l'argent et de la propriété, l'apologie de la famille qui commence par l'absence totale d'instruction donnée aux filles, faisant d'elles de sottes oies blanches que le mariage est censé transformer en épouses et mères vertueuses. Zola a confié au personnage le plus stupide de son histoire, Mme Vuillaume, le soin d'exposer les critères de cette "éducation". Ce faisant, Zola se transforme en "moraliste" comme observateur de moeurs qui contredisent allègrement ce programme. Les mariages sont, en fait, des affaires, la plupart du temps véreuses dans la mesure où les dots ne sont jamais payées comme le rappelle très crument Narcisse Bachelard et comme le lecteur le découvre dans les cas particuliers de la famille Josserand. Eleonore Josserand n'a jamais vu la sienne, comme sa fille Berthe, à son tour, n'en aura pas davantage. Mais du côté, des riches, comme les Vabre, ce n'est guère mieux. Ces mariages arrangés par les familles sont rarement heureux, et les femmes qui en sont d'abord victimes, font, à leur tour, des maris des victimes, puisque l'adultère fleurit partout. Parfois avec discrétion, par exemple chez les Campardon tout se passe en famille et sans bruit, parfois dans le scandale comme pour Berthe Vabre surprise dans la chambre d'Octave, ou dans les malheurs de Duveyrier trompé et volé par sa maîtresse. |

gravure de mode présentant des robes de jeunes filles. |

|||

| Dans une lettre à Henry Fouquier, critique ayant fait une recension sévère de son oeuvre (Gil Blas,

27 avril 1882),

Zola concluait ""mon roman prend parfois un ton aigu de satire [...]

l'accumulation des faits en un même cadre lui donne souvent une

intensité que le train-train réel de la vie n'a pas", toutefois, il

insistait sur le fait que "la vérité des documents pris en eux-mêmes,

[...] est inattaquable." Les personnages et leurs rapports entre eux donnent, souvent, envie de rire, même s'il s'agit d'un rire jaune. Des histoires de femmesLes personnages féminins occupent le devant de la scène y compris lorsqu'il s'agit de couples. Zola semble penser que le grand problème de la bourgeoisie est l'adultère. Dans un article publié dans Le Figaro du 28 février 1881, il développait le thème en en distinguant trois types, celui qui naissait de la "névrose" ("nerfs détraqués") et c'est Valérie Vabre qui multiplie les amants, celui de "l'intéressée" pour qui un homme est d'abord une source de revenu et c'est Berthe Josserand devenue Vabre, enfin celui de la bêtise, de l'incapacité de dire "non" et c'est celui de Marie Pichon. Aucun de ces personnages n'a de goût pour le plaisir sexuel. Marie fait plaisir à Octave, manière de le remercier de ce qu'elle juge gentillesse, Berthe "paye" ses plaisirs avec son corps, et Valérie s'étourdit.Sans doute en cela conforme à l'idéologie de son époque, Zola n'envisage l'adultère qu'au féminin, comme si les hommes n'avaient rien à y voir. De fait, comme l'iédologie (bourgeoise, d'ailleurs) l'entend, il y a deux sortes de femmes, les femmes "pour ça", Clarisse pour Duveyrier, ou les bonnes pour Trublot, et les épouses, chastes, sans sexualité, condamnées au "devoir conjugal" en vue de la reproduction. L'adultère masculin, dans ces conditions, n'inquiète que dans la mesure où il peut être source de "ruine" financière. Rose Campardon s'accomode de la situation où elle est (elle a rempli son devoir en ayant un enfant), se console avec la nourriture et l'élégance de ses vêtements, mais sa maladie (ou son handicap) laisse à penser que sa vie sexuelle n'a pas dû être épanouie. C'est un peu la même histoire pour Clotilde qui a eu un enfant, et qui écarte le plus possible un mari dont il n'y a probablement pas que les taches rouges le défigurant qui la révulsent. L'autre aspect de la misère féminine, ce sont les grossesses. Celles de Marie Pichon qui se retrouve, à la fin du récit, avec trois enfants dont deux ont vraisemblablement pour père Octave qui ne semble pas s'en préoccuper, celle d'Adèle qui accouche seule, dans la nuit, et abandonne aussitôt l'enfant sous un porche, dont le destin (c'est une fille) sera celui de la petite Louise, "violée" par un Hyppolite goguenard qui couche avec Clémence et finit par avouer qu'il est déjà marié. Le monde de cette époque est impitoyable pour les femmes. Et là, nul n'a plus envie de rire. Décidément, Claude Lantier avait raison "Quels gredins que les honnêtes gens !" |

||||