Bubu-de-Montparnasse,

Charles-Louis Philippe, 1901

|

||

| Bubu-de-Montparnasse est le

quatrième livre que publie Charles-Louis Philippe ; les deux premiers

étant passé inaperçus, c'est le troisième, La Mère et l'enfant (1900), qui

marque la présence de l'écrivain sur la scène romanesque. |

|

L'écrivainIl part dans la vie doté d'une certain nombre de handicaps. D'abord, alors que la littérature se fait à Paris, et Paris seul, il est provincial, né le 4 août 1874 à Cérilly, petite bourgade de l'Allier. Ce n'est pourtant pas le plus grave et d'autres de ses contemporains comme Giraudoux ou Valery Larbaud, qui seront, par ailleurs, ses amis, peuvent en dire autant. Plus gênant, dans un monde où les apparences importent tout autant qu'aujourd'hui, il est petit (il mesure 1, 53 m), il est myope, et une infection dentaire mal soignée dans son enfance lui a laissé une vilaine cicatrice (il sera d'ailleurs réformé pour "nécrose osseuse") qu'il dissimulera grâce à une barbiche. Enfin, surtout, il est pauvre, issu du monde prolétaire (son père est sabotier, sa mère a été ouvrière agricole) avec bien peu de chances d'y échapper.Mais comme le dit sa mère, lors de son enterrement, "Il a dû vous dire qu’on était des gens bien simples mais sans qu’on soit pour ça dans la misère" selon les mots que rapporte Copeau. De fait, les parents tiennent à ce que leurs enfants (Louis a une soeur jumelle, Jeanne-Louise) soient instruits. Après l'école primaire, Louis obtient une bourse et fréquente le lycée de Montluçon (dont il garde un souvenir détestable), puis celui de Moulins en classe de mathématiques spéciales. Il prépare le concours d'entrée à Polytechnique et à Centrale, mais échoue aux deux. Et il écrit. Essentiellement des vers fortement influencés par le symbolisme. Comme nombre de jeunes poètes, il écrira même à Mallarmé. Mais c'est René Ghil qui s'intéresse à lui et publie l'un de ses poèmes. Pour signer, il adjoint le prénom Charles (ceux de son père et de son parrain) à Louis Philippe. Il lui faut cependant travailler. Grâce à une recommnandation, il trouve un emploi d'aide-comptable à Paris où il monte en janvier 1895. Il va y nouer de nombreux contacts dans le monde des lettres, mais la vie quotidienne n'est pas facile, encore moins lorsqu'il doit, au bout de quelques mois, quitter un poste qui n'était qu'un remplacement. Il retourne à Cérilly, mais bientôt, il suit le conseil de passer un concours administratif auprès de la préfecture de la Seine. Il le réussit et Charles-Louis Philippe est nommé employé de la mairie en septembre 1896. Il va passer le reste de sa vie, bien courte, à Paris, dans cet emploi, tout en écrivant son oeuvre. En 1897, il publie à compte d’auteur Quatre Histoires de pauvre amour. Il a choisi la prose pour bâtir cette oeuvre d'où la poésie sera loin d'être absente. L'année suivante, toujours à compte d'auteur, paraît La Bonne Madeleine et la Pauvre Marie (Bibliothèque artistique et littéraire). Ces premiers récits seront ensuite rassemblés dans un même livre. En 1900, toujours à compte d'auteur, il fait paraître La Mère et l'enfant (en fait une partie seulement du manuscrit original qui ne sera publié intégralement qu'après sa mort). |

|||

| Il écrit aussi dans diverses

revues. Ses contes seront ensuite rassemblées, après sa mort, en

recueils, comme Contes du Matin

(24 contes publiés dans Le Matin

de 1908 à 1909, NRF, 1916) ou encore les Chroniques du Canard sauvage (faits

divers), par exemple La Mi-Carême parue dans le n° du 21 mars

1903, NRF, 1923. Le Canard sauvage

était une revue satirique qui parut en 1903. En 1901, il publie Bubu-de-Montparnasse, "roman du trottoir", qui connaît un certain succès et qui reste, à ce jour, son oeuvre la plus connue. Les publications se succèdent. En 1902, Le Père Perdrix ; en 1904, Marie Donadieu ; en 1906, Croquignole. C'est son dernier roman. Il avait le projet d'écrire un récit qui se serait inspiré de la vie de son père et qu'il laisse inachevé sous le titre de Charles Blanchard.. Mais à la fin de 1909, il contracte une fièvre typhoïde qui se complique d'une subite méningite dont il meurt le 21 décembre, malgré tous les efforts de son ami le docteur Elie Faure. Charles-Louis Philippe a été en son temps un homme qui a beaucoup compté, à la fois dans le monde littéraire français, mais encore en Belgique, parfois plus loin. Au cours de sa brève vie, il a accumulé les admirations et les amitiés littéraires (citons Henri Ghéon, Léon Werth, Marcel Schwob, Octave Mirbeau, Valery Larbaud, Léon-Paul Fargue, Jacques Copeau, André Gide mais aussi Marguerite Audoux, Emile Guillaumin et tant d'autres), s'il n'a jamais connu de grands succès de librairie. Son importance, aux yeux des écrivains de son temps, se note dans sa présence, aux côtés de Gide (et d'autres) dans la création de la Nouvelle Revue Française (NRF) qui donnera naissance à la maison d'édition la plus importante tout au long du XXe siècle, en France, Gallimard. Daniel Halévy le définira exactement : "Cet être disgracié, quelle était sa grâce !" |

||||

Le romanIl est composé de dix chapitres non titrés contant quelques mois dans la vie de trois personnages : Pierre Hardy, Berthe Méténier, Maurice Bélu, dit Bubu-de-Montparnasse.Pierre Hardy est jeune (il a 20 ans), employé, "dessinateur à 150 francs par mois dans une compagnie de chemin de fer", timide, pauvre, solitaire (il n'a qu'un seul ami, un collègue, Louis Buisson), provincial (il vient d'une "petite ville de l'est") qui n'est à Paris que depuis six mois. Berthe Méténier est une jeune prostituée issue d'une famille nombreuse (7 enfants, trois filles et quatre garçons), pauvre, ouvrière fleuriste à 17 ans, séduite par Maurice Bélu qui la met sur le trottoir à 19 ans. Maurice Bélu, 22 ans, est le fils d'une épicière du quartier Plaisance (Paris 14e), surnommé Bubu par ses camarades de classe, il finit par adopter ce nom de guerre "Bubu-de-Montparnasse" ; parce que sa mère craignait les mauvaises fréquentations de l'apprentissage, il a été à l'école jusqu'à seize ans, il y a acquis outre l'instruction, des manières ; il abandonne très vite son apprentissage d'ébéniste pour devenir déménageur puis découvrir sa véritable vocation, ne rien faire et avoir de l'argent. Les chapitres de la première partie (1 à 5) allternent l'évocation des personnages : Pierre et Berthe (chap. 1), Berthe et Bubu (chap. 2), Berthe et Pierre (chap. 3), Bubu (chap. 4). Le chapitre 5 forme pivot puisqu'il contient à la fois une histoire racontée par Louis Buisson, mise en abîme de l'histoire de Berthe et Pierre, la découverte par Pierre de sa syphilis et deux lettres, l'une de Pierre à Berthe, l'autre de Berthe à Pierre. La fin du roman (chap. 6-10) se construit comme une sorte de tragédie où après l'arrestation pour vol de Bubu, Berthe tombe de déchéance en déchéance avant qu'un sursaut semble la sauver pour se terminer sur un coup de théâtre. Et ce terrible explicit, pensée du faible qui n'a pas agi "Tu aurais dû aller dans la rue et raccrocher les passants et leur dire: Accourez tous ! Il y a là-bas une femme qu'on assassine." |

Quatrième et première de couverture, édition Albin Michel, 1905, "orné de 90 illustrations de Grandjouan" |

|||

| Dans

son Journal, Jules

Renard, notait, le 17 novembre 1901 :

"Bubu-de-Montparnasse, un beau

livre de misères, mais les misérables y

raisonnent un peu trop. Ils se vantent. Tel marlou

théorise. Une fille

qui fait le trottoir est une pauvre femme, mais n'oublions pas que

c'est une grue." Passons sur le jugement de classe qu'aurait reconnu Charles-Louis Philippe qui écrivait à Barrès, en 1903, "Vous séparez les nationalités, c’est ainsi que vous différenciez le monde, moi je sépare les classes" et constatons, comme Renard, que c'est un livre de "misères" et un "beau livre". Un livre de "misères" Tous les personnages (principaux ou secondaires, membres de leur famille ou connaissances) sont de pauvres gens, vivant difficilement de leur travail. Le lecteur ne peut s'empêcher de penser à la fin de Claude Gueux (Hugo, 1834) et au plaidoyer du narrateur : "[...] le peuple souffre.

Ceci est un fait.

En un demi-siècle, peu semble avoir changé, malgré le développement

d'une classe ouvrière peu présente dans ce roman, et le père de Berthe,

peintre en bâtiment, le constate avec chagrin "Il savait que les filles

de Paris flottent entre toutes les tentations et leurs pères, leurs

pères les Pauvres, ne peuvent rien leur offrir pour les en préserver."Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils, et le lupanar ses filles." La pauvreté s'appréhende à travers le logement comme à travers la nourriture. Tous les personnages sont logés dans des hôtels meublés aux chambres plus sinistres les unes que les autres. Pierre habite un 5eétage à 25 francs par mois ; Berthe et son amant sont d'abord dans une chambre à 7 Francs la semaine, puis une de 5 Francs. L'argent est omniprésent dans la vie des personnages, c'est un souci constant : tout coûte, la nourriture, le vêtement, le plaisir. Chacun est contraint de calculer. Quand Bubu et Berthe n'ont pas assez d'argent, ils en sont réduits à la charcuterie, ou comme Bubu, seul, au pain et au brie dont il finit par avoir la nausée "Il avait au ventre tout un souvenir de cela, tout un poids ridicule de fromage de Brie, une oppression de mauvaise nourriture et de faim." Il arrive soucent à Berthe de ne pas manger du tout, et le narrateur de constater : "Elle n'avait pas faim parce que dans les familles nombreuses les estomacs d'enfants deviennent élastiques et peuvent se resserrer sans souffrance". Un constat aussi terrible que poignant. Le "boullion" ("un restaurant à 25 sous") dans lequel Pierre emmène Berthe a, à ses yeux, des allures de palace. Outre le travail, la maladie est présente pour tous. La mère de Berthe est morte quand elle avait 16 ans et qu'elle-même était malade à l'hôpital. Le père est empoisonné par le plomb des peintures qu'il manipule. Et planant sur tous, la syphilis n'épargne personne. Réalité du temps, fléau qui ne sera vraiment contrôlé qu'à partir des années 1940 avec la Pénicilline. Un critique a noté que Bubu-de-Montparnasse était le roman de la syphilis, comme La Dame aux camélias (Dumas fils, 1848) avait été celui de la phtisie. Les trois principaux personnages en sont atteints, sans que son origine en puisse être déterminée, étant tous, à des degrés divers, dans la promiscuité sexuelle. Leurs réactions, la colère, la peur, l'angoisse, le conformisme bientôt, celui "vantard" du souteneur qu'est Bubu, en faisant une sorte de "décoration", "Nous l'avons tous" lui affirme son ami le Grand Jules ; celui de Berthe qui doit, malgré tout, gagner sa vie et qui finit par penser "On me l'a bien donnée" ; celui, plus complexe, de Pierre, débordé par la pitié. La prostitution est ici, celle des pauvres, sans rien des flamboyances de Nana (Zola, 1880). Pauvres sont les clients, comme Pierre, pauvres sont les prostituées comme Berthe ou sa jeune soeur, Blanche, qui finit en prison. Les hommes qui les exploitent ne sont guère différents, comme Bubu qui "devint souteneur parce qu'il vivait dans une société pleine de riches qui sont forts et déterminent les vocations. Ils veulent des femmes avec leur argent. Il faut bien qu'il y ait des souteneurs pour leur en donner." |

||||

Le 14 juillet au Havre, 1906. Albert Marquet (1875-1947). Ami de Philippe, il fit des illustrations pour Bubu... que refusa l'éditeur. Une édition verra pourtant le jour en 1958. |

Un beau livre Bien que racontant, somme toute, une histoire sinistre (pauvreté, prostitution, contaminations), le livre est indéniablement beau et émouvant. Cela tient à plusieurs raisons. Tout d'abord, le regard du poète qui voit, dans la même temps, la beauté et la laideur, dans les êtres comme dans les paysages. Ensuite, à l'absence de jugement de valeurs, explicite ou implicte. Chez Goncourt (La Fille Elisa, 1877) ou Zola (Nana, 1880), les narrateurs ne se privent guère de juger leurs personnages et de renvoyer leurs "tares" à des origines populaires que les mots "fumier" ou "boue" caractérisent le plus souvent. Rien de tel chez Philippe. Mélange donc de lyrisme et de réalisme, ainsi, par exemple, raconte-t-il l'errance crépusculaire de Pierre Hardy, rêvant d'une présence féminine, trop solitaire pour avoir une chance d'être présenté à des jeunes-filles, trop timide, peut-être, pour profiter du 14 juillet et des bals populaires, comme Bubu, et en inviter une : "Il marchait comme marche l'espérance, de femme en femme. Il ne voulait pas des unes parce qu'elles étaient trop faciles. Il n'osait pas parler aux autres parce qu'elles n'avaient pas l'air faciles. Il marchait comme marche l'espérance, de femme en femme, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espérance." Que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus d'espérance ? il reste la réalité brutale des rapports marchands : "Pour avoir la paix il prenait la première venue, et, sur un lit d'hôtel meublé, moyennant quarante sous, se déversait dans une fille sale comme un déversoir public." Par ailleurs, le narrateur omniscient promène son lecteur, au gré des dépacements de ses personnages, à travers le Paris populaire ; le boulevard Sébastopol, entre la place du Châtelet et les Grands boulevards ; le quartier de la gare Montparnasse et les rues du 14e arrondissement ; les quais, rive droite, du quai du Louvre à la pointe de l'ïle Saint-Louis, dans le crépuscule et la douceur du fleuve ; rive gauche, entre l'île de la Cité et la pont de la Concorde, dans la journée. Les déplacements se font toujours à pied, promenade ou nécessité, ainsi des deux soeurs, Blanche et Berthe descendant de Montrouge pour exercer leur racolage sur le boulevard Sébastopol ou aux Halles et dans la rue Montmartre, comme le préfère Blanche. Le jeu des répétitions, des accumulations, le rythme de la marche qui traverse le paysage le rendent sensible et imposent le calme, l'agitation, le mouvement de la grande ville qui est à la fois attraction et danger, même pour ceux qui, comme Bubu et le grand Jules arpentant l'avenue du Maine, ont le sentiment de la maîtriser : "Le pas lent du propriétaire, le regard assuré du maître, ils étaient dans leur quartier qu'ils connaissaient comme on connaît une partie de soi-même et sur lequel ils possédaient des droits." Aucun jugement épinglant les personnages, le narrateur se borne à les faire vivre avec leurs actes, leurs pensées (ce que Renard stigmatisait : "ils raisonnent trop"), leur perception du monde, leurs émotions. |

|||

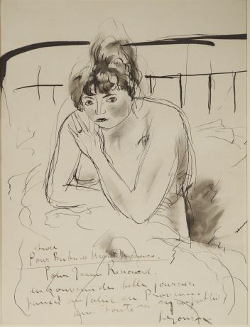

André Dunoyer de Segonzac (1884-1974). "Etude pour Bubu-de-Montparnasse. Pour Jeanne Renouard / en souvenir des belles journées passées au soleil de Provence. avec toute ma sympathie. Segonzac." Le peintre a illustré le roman, imprimé en 1929, pour un cercle de bibliophiles lyonnais. |

Davantage encore, le narrateur immisce le

lecteur dans cette vie intérieure des personnages, faisant glisser le

"je" au "nous", ou encore au "vous", ou encore au "on" généralisant ;

par exemple, Bubu ayant retrouvé sa foi en lui après sa peur de la

syphilis a envie de boire "Boire, c'est la joie, et quand on est déjà plein de joie, boire, cela nous comble et nous

enivre" ; et lorsque le narrateur quête une compréhension, il le fait

avec une générosité telle qu'il ne peut qu'entraîner le lecteur, ainsi

quand Berthe, finalement, se résoud à recommencer son métier malgré les

risques pour le client, dont elle a conscience : "Ce n'est rien,

Seigneur. C'est une femme sur un trottoir, qui passe et qui gagne sa

vie, parce qu'il est bien difficile de faire autrement". L'effet de prière convie le lecteur à l'idulgence. Giraudoux, qui l'avait bien connu, voyait en lui "Cette bonté qui vous apparente à ceux qui sont méchants, cette délicatesse qui vous rend sœurs la vulgarité et la grossièreté, cette finesse dans l’amitié et l’amour qui vous fait jumeaux des brutes et des satyres, cette pauvreté qui vous donne pour pères les riches, voilà ce que nous ne sommes pas, voilà ce qu’était Philippe. Pénétré de culture, de réserve, d’abnégation, tout petit, il se reconnaissait comme dans un miroir en ce géant déchaîné, gonflé de désir, d’ignorance et de meurtre, qu’est l’humanité" (Littérature, 1941; Folio essais, 1994) Autant dire un sens prfond de la fraternité. Le grande force de Charles-Louis Philippe est bien là, dans sa capacité d'être tour à tour, et sans restriction, la jeune Berthe enfermée dans un "destin" que sa pauvreté a fabriqué, Bubu, qu'une révolte spontanée contre la grisaille et le morne avenir que lui réserve une vie d'ouvrier, fait courir au plus facile, profiter du "marché", comme il le dit lui-même ("le marlou qui théorise" de Renard, c'est lui), mais aussi Pierre Hardy (dont le nom est bien antinomyque, il est tout sauf hardi) dans sa soif d'amour confondue avec celle du désir et du plaisir, ou encore Louis Buissson dans sa charité évangélique frôlant souvent la mièvrerie et, même ainsi, vu avec empathie. Ils sont tous, peu ou prou, et le lecteur le sent, un aspect de leur auteur que celui-ci accepte d'assumer. Plus encore, entre ces êtres dissemblables que le hasard a fait se rencontrer, malgré des situations qui pourraient paraître scabreuses, il y a de l'amour. Bubu traite bel et bien Berthe comme une propriété, une chose lui appartenant et pourtant de l'amour existe, il la chérit d'une certaine manière, quand il vole un pot de mandarines pour elle "Faire plaisir à Berthe, avoir des mains ouvertes pour donner un souvenir, un peu de son travail, un peu de son amour, quelques mandarines pour une bouche fine." Comme il y a de l'amour dans la faiblesse de Pierre Hardi. Dans la lettre à Barrès, dont nous citions plus haut un extrait, l'écrivain ajoutait "Nous avons été murés comme des pauvres et, parfois, lorsque la Vie entrait chez nous, elle portait un bâton. Nous n’avons eu comme ressource que de nous aimer les uns les autres. C’est pourquoi j’écris toujours plus tendre que ma tête ne le commande. " Et tendre, Bubu-de-Montparnasse l'est incontestablement. |

A lire : une biographie pleine de sympathie consacrée à Charles-Louis Philippe par Roger Clay (Les Amis du Musée nivernais de l'Education) Une étude de Gil Charbonnier "La poétisation du document chez Charles-Louis Philippe" sur fabula, 2012.

|