Si

c'est un homme, Primo Levi, 1958/1987

|

||

Primo Levi, septembre 1963, au moment de la sortie de La Trève. |

Un long cheminementSi aujourd'hui, cette première oeuvre de Primo Levi, est connue de tous, traduite en une quarantaine de langues, et passe, à bon droit, pour être l'un des plus remarquables témoignages sur la Shoah, il n'en a pas toujours été ainsi.Lorsque Primo Levi parvient enfin à retourner en Italie, presque une année après avoir quitté Auschwitz où il a été interné de février 1944 à janvier 1945 (date de l'arrivée des troupes russes), retrouver Turin, renouer avec la vie autant que faire se peut, ce qui veut dire d'abord trouver du travail, il est obsédé par le désir, plus encore la nécessité, de raconter. Le colophon de son livre porte d'ailleurs "Avigliana-Turin, décembre 1945-janvier 1947" (Avigliana est une commune de Turin où l'écrivain, qui est d'abord chimiste, va travailler, jusqu'en 1947). C'est donc tout de suite après son retour qu'il entame la rédaction de ce que son éditeur choisira d'intituler Se Questo é um uomo, alors que lui-même avait prévu de lui donner pour titre celui du chapitre 9 de son livre, I sommersi e i salvati (les engloutis et les rescapés). Dans Le Système périodique (publié en 1975, traduit en 1987 par André Maugé), "Chrome" en porte témoignage. Le narrateur revient en mémoire "[...] jusqu’au rigoureux mois de janvier 1946, lorsque la viande et le charbon étaient rationnées, que personne n’avait d’automobile, et que jamais en Italie on n’avait respiré tant d’espoir et tant de liberté. Mais j’étais rentré de la déportation depuis trois mois et je vivais mal. Ce que j’avais vu et souffert brûlait en moi, je me sentais plus proche des morts que des vivants, et coupable d’être homme, car les hommes avaient édifié Auschwitz et Auschwitz avait englouti des milliers d’êtres humains, et beaucoup de mes amis, et une femme qui était toujours dans mon coeur. Il me semblait que je me purifierais en racontant, et je me sentais pareil au vieux marin de Coleridge qui saisit par la manche, dans la rue, les gens conviés à des noces pour leur infliger son histoire de malédiction. J’écrivais des poésies brèves et pleines de sang, je racontais, comme pris de vertige, de vive voix et par écrit, si bien que peu à peu, il allait en naître un livre — je trouvais un bref apaisement dans l’écriture et je me sentais redevenir un homme, un comme tous les autres, ni martyr ni infâme ni saint, un de ceux qui fondent une famille et regardent vers le futur au lieu de regarder le passé." Dans le même récit, il raconte aussi ce que l'on ne peut s'empêcher d'appeler sa "transformation" en écrivain par la grâce d'une rencontre amoureuse, celle de la jeune fille qui deviendra sa femme : "Mon écriture même devint une aventure différente, non plus l'itinéraire douloureux d'un convalescent, d'un homme qui mendie de la pitié et des visages amis, mais une construction lucide qui avait cessé d'être solitaire — une oeuvre de chimiste qui pèse et sépare, mesure et juge sur des preuves sûres, et s'ingénie à répondre aux pourquoi." |

|||

|

Le

livre écrit, il faut lui donner des lecteurs. Raconter n'a de sens que

par la transmission, il faut que les hommes sachent. Mais ce n'est pas

si simple. La guerre et ses horreurs, personne ne veut plus en entendre

parler. C'était déjà le cas après la Grande guerre, comme le racontait Dorgelès dans Les Croix de bois. Les maisons

d'édition contactées refusent le manuscrit, toutes, sauf une, Francesco

De Silva.

Fondée en 1942 à Turin, elle était dirigée par un antifasciste notoire,

Franco Antonicelli. Antonicelli semble avoir été frappé, tout

particulièrement, par la puissance littéraire du texte (indéniable,

même s'il a fallu du temps aux lecteurs pour en prendre conscience,

absorbés d'abord par la force du témoignage). Mais le livre rencontre fort peu d'échos malgré le jeune Italo Calvino qui en fait une recension dans L'Unita, le 6 mai 1948, où il conclut que Si c’est un homme "n’est pas seulement un témoignage très efficace, mais possède avant tout une véritable puissance narrative, qui en font une des plus belles œuvres de la littérature de la Seconde Guerre mondiale." Il faudra attendre plus de dix longues années avant qu'Einaudi (une référence dans le monde de l'édition) se décide à republier le texte, ce qui sera fait en 1958, mais d'après l'auteur lui-même, cette édition a été revue et corrigée, pour en atténuer la violence, dit-il. On connaît la suite. Elle va faire entrer Primo Levi dans une autre phase de sa vie, celle de grand témoin. Mais par la même occasion, elle fera négliger le grand écrivain qu'il est, dès ce premier livre. Le livre est traduit une première fois en français, en 1961, sous le titre J'étais un homme, par Michèle Causse pour Buchet-Chastel. Il est traduit de nouveau, en 1987, sous le titre, conforme à l'italien, Si c'est un homme (Se questo è um uomo) par Martine Schruoffeneger, pour Julliard, repris ensuite en Pockett. |

||||

Le livreEn 1947, le texte est précédé d'une brève préface, reprise ensuite dans toutes les éditions, qui se termine par ces mots: "Il me semble inutile d'ajouter qu'aucun des faits n'y est inventé. Primo Levi. Turin, janvier 1947."Il y avertit qu'il n'a eu pour projet que de "fournir des documents pour une étude dépassionnée de l'âme humaine". Mais ce qu'il ajoute ensuite va dans le sens d'un avertissement. La peur de l'autre, organisée en système, ne peut que déboucher sur une catastrophe : "Puisse l'histoire des camps d'extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d'alarme." Cette préface est suivie d'un poème qui s'intitule en italien "Schemà", lequel mot est un terme hébreu, "Ecoutez". C'est le premier mot du verset 4 du chapitre VI du Deutéronome "Ecoutez, Israël, et ayez grand soin de faire ce que le Seigneur vous a commandé..." (traduction Lemaître de Sacy). Ce verset et les suivants sont, pour les Juifs religieux, à réciter matin et soir, rappelant sa soumission à Dieu. Or, ici la prière ne s'adresse plus à un Dieu, mais bel et bien à l'homme lui-même. Les 23 vers libres du poème opposent le monde "humain" (chaleur à la fois physique et psychique) à la déshumanisation qui réduit la créature au statut animal "une grenouille en hiver". Et se conclut sur une injonction, "N'oubliez pas" en français, mais "meditate" (méditez) en italien, double car le vers suivant "Vi commando questa parole" (je te commande ces mots). Le poème se termine sur trois vers de malédiction pour les oublieux (ce qui est , semble-t-il, tout à fait contraire aux impératifs religieux juifs, preuve s'il en fallait une que le terme "Schemà" n'est ici que métaphorique). Ainsi le poème vient-il rappeler que ce qui va suivre n'est là que pour souligner la nécessité de ne pas oublier à quel point l'humain (au sens de valeur) est un bien fragile héritage. L'éditeur a donc choisi d'intituler le texte par le fragment de vers introduit par "considérez" au sens de "juger", "estimer" "se questo è um uomo" ; c'est poser la question de l'humanité en nous, qu'est-ce qui nous fait humains? Donc, quand cessons-nous de l'être ? Après 1976, date d'une édition scolaire italienne à laquelle Primo Levi adjoint un appendice, toutes les éditions l'incluront. Cet appendice est composé des questions (une synthèse pour chacune) les plus courantes et les plus récurrentes dans les rencontres entre Primo Levi et ses jeunes (voire moins jeunes) auditeurs. Il y précise des éléments de contextualisation (les Allemands savaient-ils ? pourquoi pas d'évasions ?) mais aussi ses choix littéraires conformes à son but ; ainsi précise-t-il : "le désir de justice l'emporte en moi sur la haine. C'est bien pourquoi, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai délibérément recouru au langage sobre et posé du témoin plutôt qu'au pathétique de la victime ou à la véhémence du vengeur" car ma "mission [...] est de préparer le terrain aux juges. Et les juges, c'est vous." Nous, les lecteurs d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. |

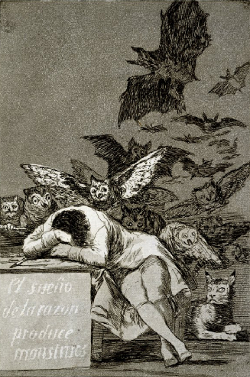

Première de couverture de l'édition italienne de 1947, illustrée d'un dessin de Goya (1746-1828), un des croquis préparatoire aux Désastres de la guerre (1810-1815) |

Vous qui vivez en toute quiétude Bien au chaud dans vos maisons, Vous qui trouvez le soir en rentrant La table mise et des visages amis, Considérez si c'est un homme Que celui qui peine dans la boue, Qui ne connaît pas de repos, Qui se bat pour un quignon de pain, Qui meurt pour un oui pour un non. Considérez si c'est une femme Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux Et jusqu'à la force de se souvenir, Les yeux vides et le sein froid Comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, Non, ne l'oubliez pas : Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, En vous couchant, en vous levant ; Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, Que la maladie vous accable, Que vos enfants se détournent de vous. pour le texte en italien, à lire et écouter. |

Francisco Goya, Le Sommeil de la raison engendre des monstres, 43e gravure des Caprices, 1799. |

Le TexteIl est composé de dix sept chapitres de longueurs variables, tous titrés ; ces titres ayant souvent une forte résonance symbolique, quoique pas toujours immédiate pour un lecteur francophone. Ainsi du premier, "Le voyage" (Il viaggio), dont la signification ne se mesure que progressivement, car le titre est à la fois dénotatif, c'est bien un voyage que vont faire Levi et ses compagnons, de la région de Turin à celle d'Auschwitz, en Pologne, et connotatif puisque à travers la veillée funéraire de la famille venue de Tripoli, puis l'évocation finale de Charon après la citation de Dante (Enfer, Chant III, vers 84), le lecteur comprend que ce "voyage" est celui qui conduit aux enfers. Dans le poème de Dante, le chant III raconte l'arrivée des morts au bord du Styx où les attend Charon et sa barque.La traduction française suit de près le titrage italien sauf pour le chapitre 9, "I sommersi e i salvati" traduit par "Les élus et les damnés", connotation religieuse déplacée, nous semble-t-il, là où l'auteur, bien plus matérialiste, parle de naufrage, de destruction totale ou de survie, et l'ordre des mots à son sens, puisque les "engloutis" ont, hélas, été infiniment plus nombreux que les survivants. Cette métaphore du naufrage est discrètement à l'oeuvre dans tout le livre. Levi, dans sa préface, dit être "conscient des défauts de structure de ce livre", ce qu'il nomme son "caractère fragmentaire", pourtant, à la lecture, le récit se révèle parfaitement structuré, encadré par un premier et un dernier chapitre qui se font écho. Le premier fait passer des hommes et femmes d'un monde compréhensible aux ténèbres des enfers, d'un univers daté avec précision (Levi est arrêté le 13 décembre 1943, il est interné au camp de Fossoli fin janvier 1944, le convoi de déportation de "tous les juifs [...] Même les enfants, même les vieux, mêmes les malades" quitte le camp le 21 février, 650 personnes ("Stücke" disent les nazis), quatre jours après "ce fut le dénouement", arrivée à Auschwitz-Monowitz) à celui de la répétition et du même, échappant à toute temporalité. Le dernier chapitre, rythmé de nouveau par des dates qui commencent le 11 janvier 1945 par la scarlatine du narrateur et à partir du 18 janvier, après l'évacuation du camp par les nazis, et l'abandon des malades, écrit sous la forme d'un journal, jusqu'au 27 janvier qui clôt le livre sur l'arrivée de l'armée russe. Du glissement dans les ténébres à la lente remontée vers la lumière et la vie (quatre jours contre dix, chacune de ces étapes dûment répertoriées l'une après l'autre comme une rude conquête). Au centre du dispositif, le chapitre 9, "I sommersi e i salvati", réflexion sur l'univers concentrationnaire, sur ceux qui se laissent couler (que l'argot du camp nomme des "musulmans"), et ceux qui survivent, lesquels doivent inventer continûment des stratégies, d'où les quatre exemples particuliers que donne le narrateur. Cette construction souligne, pour le lecteur, à la fois la dimension réelle de l’événement : ceci est arrivé, puisqu'on peut dire exactement quand, et ses fonctions symboliques que le narrateur rappelle parfois au sein même de son récit ainsi dans la conclusion du chapitre 8 où il est demandé au lecteur de réfléchir : “A chacun de se prononcer d’après le tableau que nous avons tracé et les exemples fournis ; à chacun de nous dire ce qui pouvait bien subsister de notre monde moral en-deçà des barbelés.” Un témoignage Comme nous l'avons signalé, la préface de 1947, comme l'appendice de 1976, insistent sur le premier des objectifs poursuivis par le livre : témoigner, le plus honnêtement possible, en exposant les faits “sans rien omettre, mais sans rien ajouter” selon une formule consacrée, en disant "sans haine et sans crainte, toute la vérité, rien que la vérité" comme le veulent les tribunaux. |

|||

Portrait de Primo Levi (février 1988), Larry Rivers (1923 – 2002) |

Les 17 chapitres qui composent Si

c’est un

homme

vont donc fournir au

lecteur leur ration d’horreurs, depuis la sélection “sauvage” de

l’arrivée (chap. 1) jusqu’à celle qui est ritualisée, organisée à

l’intérieur du camp, à l'infirmerie pour se débarrasser des trop

faibles (chap. 4) ou dans les baraques pour faire de la place (chap.

13). Accueillis par la formule “on ne sort d’ici que par la cheminée” (chap. 2), dont ils ne comprendront le sens que plus tard, les nouveaux détenus découvrent le camp où ils sont brutalement dépouillés de tout ce qui les faisait hommes : plus de vêtements, plus de chevelure (tous tondus, leur identité, leur similitude commence là, avant que la faim et l'épuisement n’achèvent cette dépersonnalisation), plus de nom remplacé par un numéro, tatoué dans la chair (comme on marque le bétail), plus le moindre objet personnel rattachant l’individu à son histoire particulière (chap. 2), même pas une cuillère pour manger, plongés dans un univers incompréhensible, d'autant plus que la langue du geôlier leur échappe, que celles de leurs codétenus leur échappent aussi, le plus souvent. Non plus hommes, mais "Häftlinge". Le terme n'est jamais traduit, ce qui renforce son étrangeté. Le froid, la faim, la saleté, la souffrance quotidienne, la solitude dans une promiscuité constante (on dort à deux par couchette), la maladie, les trafics, les luttes, même souterraines, pour la survie (par ex. chap. 13) sont répétitives. Ainsi, des chapitres 2 au chapitre 16, les indications temporelles sont-elles brouillées, elles deviennent presque absentes. En effet, "Les jours se ressemblent et il n’est pas facile de les compter." (chap. 3) Le temps s’étire, le même se confond avec l’autre. La vie des prisonniers se révèle répétitive, comme l'écriture elle-même avec ses anaphores et ses ralentissements de rythme. Ce qui n'empêche pas la vie des "Häftlinge" d'être rythmée par les horaires de travail, de repas, de sommeil. il y a des jours et il y a des nuits, subis plus que vécus, sur le mode d’une répétition infernale : la durée se fait cyclique et de surcroît atemporelle (hors du temps) : "Il nous semblait impossible qu’il y eût réellement un monde et un temps autres que ce monde de boue et ce temps stérile et stagnant dont nous étions désormais incapables d’imaginer qu’il pût finir un jour." (chap. 4) Ramenés à l'animalité, le corps est sensible aux saisons qui aggravent ou atténuent la souffrance (au moins une, celle du froid) ainsi l'arrivée du printemps : "Quand, à mon tour, j'ai senti la tiédeur à travers mes vêtements, j'ai compris qu'on pouvait adorer le soleil" (chap. 8) ou l'effroi devant le retour de l'hiver : "et ce matin, c'est l'hiver. [...] Ça veut dire que dans les mois qui viennent, sept sur dix d'entre nous mourront." (chap. 13) Toutefois, si le récit accumule les anecdotes dont le point commun est toujours le mépris, la brutalité démultipliée des divers échelons hiérarchiques (Kapos, Blockältester et autres, "collaborateurs" issus du troupeau ou droits communs allemands), l’indifférence des nazis à l’égard de ces “sous-hommes” (Untermenschen), le narrateur évite de donner à son récit une tonalité trop résolument pathétique. La plupart des faits sont rapportés sur un ton neutre, comme s’ils relevaient de la normalité, par ex. les transactions miséreuses de la “bourse” du camp sont décrites, au chap. 8, avec le vocabulaire d’un économiste (afflux, réserve, consommation, dévaluer, prix, article) et du point de vue d’un anthropologue examinant toutes les variétés d’échange et de comportements d’une société “autre” ; parfois même, l’humour et l’ironie jouent leur partie dans ce voyage au bout de la nuit, par ex. au chap. 16, lorsque le narrateur rapporte ses exploits de fabricant de balai ou les réussites de la “menaschka” ("gamelle" en polonais, ici en l'occurrence, une sorte de marmite). |

|||

| Par

ailleurs, même dans le tréfonds de

l'horreur, émerge toujours, de manière furtive ou plus constante, la

persistance de l'humanité avec des personnages dotés d'un nom, de

Steinlauf à Charles, en passant

par Jean-Pikolo, Lorenzo ou Alberto, sans oublier “le dernier”

survivant du Sonderkommando

("Le Kommando spécial préposé aux chambres à gaz et aux fours

crématoires") révolté de Birkenau qui crie avant d'être pendu

"Camarades, je suis le dernier". Ces humains qui n'ont pu être réduits

permettent de comprendre (un peu) comment certains ont résisté et

rappellent au lecteur son devoir, à lui, de résistance et donc

d’indignation active. Une réflexion anthropologique Une des particularités du récit de Levi est qu'il déborde largement le simple témoignage. Levi-Strauss disait de lui qu'il était un anthropologue au sens où à travers ses anecdotes, ses portraits (parfois rapides mais parlants comme celui de l'horloger Chajim (chap. 4), ses réflexions sur lui-même (par exemple, lors de sa réaction au discours de Steinlauf qui "refuse de consentir" et veut survivre pour témoigner, chap. 3. Leçon qu'il finira par faire sienne comme le prouve le livre), il s'efforce de saisir, comme il le dit, au début du chapitre 9, "ce qu'il y a d'inné et ce qu'il y a d'acquis dans le comportement de l'homme confronté à la lutte pour la vie." Une réflexion qu'il reprendra et poursuivra dans son dernier livre pour lequel il a repris le titre du chapitre 9, "I sommersi e i salvati", (Les Naufragés et les rescapés, 1986, traduit par André Maugé, Gallimard Arcades, 1989). Observer les autres et soi-même, dans ces conditions extrêmes, c'est, certes, plonger dans des abîmes, mais c'est aussi découvrir ce qui fait de nous des êtres pleinement humains, à commencer par la fraternité laquelle est la capacité de reconnaître dans l'autre ce que je suis. C'est Schlome (chap. 3), c'est Steinlauf, nous l'avons déjà dit, mais c'est lui aussi, plus tard qui inventera un rêve pour conforter d'une certaine manière le malheureux Kraus dans lequel il a identifié un condamné (chap. 14). Et toute fraternité passe par l'échange de parole (qui est bien ce que met à mal le Lager où règne la confusion des langues et donc l'incommunicabilité) et par l'échange de regards. Fraternité qui est incarnée dans plusieurs personnages, Pikolo (chap. 11), Resnyk (chap. 6), Alberto "contre qui viennent s'émousser les armes de la nuit" (chap 5), mais surtout dans Lorenzo, l'ouvrier italien qui, sur le chantier, le nourrira, nourriture qu'il partagera avec Alberto d'abord, d'autres ensuite. Il termine le chapitre où il raconte la rencontre de Lorenzo ainsi : "Les personnages de ce récit ne sont pas des hommes. Leur humanité est morte ou eux-mêmes l'ont ensevelie sous l'offense subie ou infligée à autrui. Les SS féroces et stupides, les Kapos, les politiques, les criminels, les prominents grands et petits, et jusqu'aux Häftlinge, masse asservie et indifférenciée, toues les échelons de la hiérarchie dénaturée instaurée par les Allemands sont paradoxalement unis par une même désolation intérieure. Mais Lorenzo était un homme : son humanité était pure et intacte, il n'appartenait pas à ce monde de négation. C'est à Lorenzo que je dois de ne pas avoir oublié que moi aussi j'étais un homme." (chap. 12) Comme il le précisait dans la préface, le livre n'ajoute, en termes factuels, rien de nouveau à ce qu'autres témoignages, depuis 1945, avaient fait connaître, en revanche, ses choix d'écriture donnent à l'ensemble une puissance d'évocation peu commune. D'autant plus, sans doute, que le lecteur y pressent une anxiété souterraine faite de la culpabilité (inévitable si l'on croit tous les survivants) de celui qui est passé au travers. Levi est hanté par l'idée que pour survivre, d'une manière ou d'une autre, il fallait sacrifier une part (plus ou moins grande) de son humanité, et que les seuls vrais humains dans cet enfer étaient ceux qui en sont morts, les "Musulmans". S'il a donc survécu, c'est qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Raison sans doute, pour laquelle, chaque étincelle d'humanité s'en trouve valorisée. Si Pikolo a survécu, si Charles a survécu, alors "je" n'a pas tout à fait perdu l'essentiel de ce qui le fait humain. Cette dimension du récit le rend particulièrement émouvant. |

||||

| Une grande oeuvre littéraire Mais la véritable puissance du texte provient de sa réussite littéraire. Il est rien moins qu'aisé de transmettre l'horreur sans s'y engluer, et engluer par là même le lecteur ; déplacer le pathétique de situations évoquées au regard du lecteur, faire ce que Marmontel appelait du "pathétique réfléchi". Levi y parvient de manière exceptionnelle en combinant ce que l'on pourrait nommer un point de vue scientifique et une forte intertextualité littéraire. D'une part, il s'agit d'une description objective d'une réalité "autre", dans le détail, en utilisant au besoin les mots des "autres" puisque les réalités qu'ils désignent ne font sens que dans cette "société". Ainsi le camp est-il un "Lager" (mot non traduit), autrement dit un espace particulier voué à la mort sous toutes ses formes (la faim, le froid, le travail, la maladie, les accidents et, au beoin, les abattoirs —chambres à gaz et crématoires—) Cette réalité, dans ses multiples dimensions, est très rarement jugée (mais à l'encontre de ce qui est souvent dit, elle l'est parfois, cf. chap. 1, la mort de la petite fille ou chap. 7, l'usine) quoique souvent explicitée par des commentaires, par exemple, à propos de "Null Achtzehn" (chap. 4) où la réflexion se développe à la fois autour du personnage et des conditions de travail. Mais ce regard scientifique se construit sur un soubassement profondément littéraire d'être articulé sur deux mythes essentiels, celui de la descente aux enfers (catabase) venu de la littérature : l'épopée antique, que Levi réactive à travers le poème de Dante que Boccace a baptisé La Divine comédie, et celui de Babel, venu, lui, de la Bible. Le mythe de Babel est constitué de deux strates, celui de l'édifice témoignant de la démesure humaine, et celui de la confusion des langues (punition de la construction de la tour). Zumthor (Babel ou l'inachèvement, 1997) donne cette définition du terme : "Babel, à quoi se joignent quelques dérivés, désigne d'une part incohérence, mélange inorganique et désordre d'objets, de mots, d'idées, voire de bruits ; d'autre part, un bâtiment très élevé ou, figurément, l'ambition excessive d'un projet et d'un plan." Babel apparaît dans le récit d'abord dans la confusion des langues à la fois pour la raison que les déportés italiens ne comprennent pas la langue des autres (ce qui se démultipliera dans le Lager où le polonais, le yiddish, le français, plus tard le hongrois, viendront ajouter à la confusion) mais dont il est impératif de saisir les ordres parce que l'incompréhension se solde par des coups quand ce n'est pas la mort, et pour la raison que cette langue elle-même est devenue "autre" ("une langue qui ne semble pas de ce monde", chap. 2), les humains ramenés, dès le début, au statut de choses ("Stücke" = "éléments, morceaux"), une langue qui ne connaît plus l'interrogation (pas de pourquoi) ni la négation, la seule réponse acceptée est "Jawohl" (oui), qui dévoie le sens des mots, ainsi du slogan à l'entrée du Lager "Arbeit macht frei" (le travail rend libre). Ces distorsions de la langue bien étudiées par Victor Klemperer dans LTI, La Langue du III Reich, carnets d'un philologue, 1947, traduit en français en 1996. |

Cliquez sur l'image pour

l'agrandir

Peter Brueghel l'ancien, La tour de Babel, huile sur panneau de bois, 1563, Kunsthistorisches Museum (Vienne). |

|||

| Ce n'est qu'ensuite

qu'apparaît la référence à la tour, au chapitre 7. "La tour du carbure"

érigée avec des briques de toutes langues, cimentées par "la haine et

la discorde, comme la Tour de babel et c'est le nom que nous lui avons

donné. "Un blasphème de pierre", non pas à l'encontre d'une quelconque

divinité, mais à l'encontre de l'humanité. Le mythe permet ainsi de dire les violences des émotions, de contredire à la soumission ; le scandale d'une réalité qui n'aurait jamais dû exister peut se crier grâce au mythe. De même que la descente aux enfers donne à suggérer une expérience de l'horreur qu'aucun des lecteurs (hormis ses contemporains l'ayant vécu) ne peut vraiment imaginer. Qu'est-ce que l'enfer ? demandons à Dante. Il en comptait neuf, neuf cercles de ténèbres de pire en pire. Levi en dessine 15 (et c'est bien ainsi que le Lager est raconté, ainsi du chap. 10 où il s'agit du 8e cercle), et pour en sortir, revoir le jour et la vie, il faut dix jours, autant dire qu'en chemin 5 cercles se sont perdus. On ne revient jamais vraiment de l'enfer, ou en tous cas, on n'en revient pas intact, il perdure (comme le numéro) tatoué dans la peau, une trace indélébile. Ce que suggère le mythe, c'est ce qui ne peut pas être dit, mais doit quand même impérativement l'être. Dante apparaît dans le texte de Levi, comme doublement garant de l'humanité. Il est celui que l'histoire littéraire crédite de l'invention de la langue italienne (La Divine comédie est écrite en toscan et non en latin) fournissant ainsi avec une langue une identité inaliénable et il est aussi celui qui raconte la fin d'Ulysse, partie du poème (Enfer, Chant 26) que tente de se remémorer Levi pour le transmettre à Pikolo qui veut apprendre l'italien (chap. 11). L'Ulysse de Dante est aux enfers, dans le cercle des conseillers perfides, puni pour le cheval de Troie, et pour avoir entraîné ses hommes dans une navigation mortelle. Pourtant, même ainsi, est exalté son désir de connaissance, et au milieu des trous de mémoire, dans les quelques vers qui surnagent, ceux-là qui sont mots d'ordre "Considérez votre origine / Vous n'avez pas été faits pour vivre comme des bêtes / Mais pour suivre le Bien et la Connaissance". Les vers de Dante rappellent la vocation des hommes même au fin fond des enfers, incitation à la résistance, donc au partage. D'autant plus que, dans toutes les catabases venues de l'antiquité, il y a aussi celle d'Orphée qui nous apprend que pour ramener vers la vie ce que l'enfer a absorbé, il faut prendre garde à ne pas se retourner. La mémoire de toutes ces descentes en enfer irrigue le texte comme en témoigne "Chrome" où, après sa rencontre avec sa future épouse, il constate "le monde, autour de moi, était lui aussi soudainement guéri, et exorcisés le nom et le visage de la femme qui était descendue aux enfers avec moi et n'étais pas revenue." Si c'est un homme est tourné vers l'avenir, la mémoire est projection vers la connaissance (donc la mise en garde, car comme le dit Brecht dans l'épilogue de La Résisitible scension d'Arturo Ui, "le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde"), pourquoi elle suit même les traces infimes de la persistance de l'humanité dans la déshumanisation, et même lorsque devant la mort du "dernier" de Birkenau, elle convient, désespérée qu'il n'y a plus d'homme, un sentiment surnage qui infirme cet aveu, la honte, honte que ressentent Levi et son ami Alberto, un sentiment que seuls connaissent les êtres humains. |

"Dante", Jupira, 2016, Collection particulière. |

|||

A consulter : pour les détails de l'aventure éditoriale de Si c'est un homme, l'article de Elisabetta Ruffini "Primo Levi et le difficile rapport avec la population italienne", Revue d'Histoire de la Shoah, 2017/1 (N° 206) A écouter : Une vie, une oeuvre, France Culture, 16 novembre 2019 "Primo Levi (1919-1987) : l'homme en soi" |