Le

Procès, Franz Kafka (édition posthume, 1925)

|

||

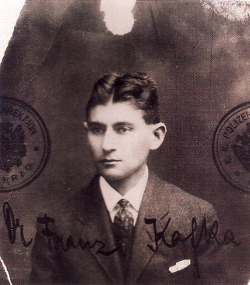

Franz Kafka en 1916. Photo de son passeport avec sa signature. |

Une oeuvre inachevéeFranz Kafka a écrit trois romans, tous trois inachevés et qu'il avait condamnés au feu. Son ami et exécuteur testamentaire, Max Brod, s'y est refusé, et un an après la mort de l'écrivain, il publie Der Process (Le Procès). Pourquoi commencer par celui-ci alors que, chronologiquement, il était le deuxième, commencé fin juillet 1914, dont le titre apparaît le 21 août, et abandonné en 1915 ?Sans doute parce que cet inachèvement était relatif. Le premier et le dernier chapitre étaient clairement déterminés dans le manuscrit et le lecteur contemporain en fait l'expérience aisément : au premier chapitre un homme est mis en accusation, au dernier il est exécuté. Rien de plus logique (Rappelons que la peine de mort existe partout en Europe, n'ayant été abolie, alors, que dans la république de San Marino, en 1865 et au Portugal, en 1867). Entre ces deux chapitres, il était plus difficiile de trancher sur l'organisation des huit autres chapitres intermédiaires. Sans compter un certain nombre de fragments, rangés à part, portant eux aussi des indications de contenu mais pas davantage de numéros d'ordre. De cet ensemble, Kafka n'a publié de son vivant qu'un extrait du chapitre "A la cathédrale" (IX) sous le titre "Devant la Loi" (septembre 1915) et "Un rêve" (décembre 1916), que Max Brod estimait appartenir au roman (et qu'il rangeait dans les textes annexes) en raison du nom du personnage, Joseph K., alors que Malcom Pasley (1990) estime que rien ne l'y rattache. En 1925, Max Brod propose au lecteur un livre composé de deux parties : récit en 10 chapitres, titrés, Le Procès proprement dit, et en appendice, sept textes inachevés, de longueurs variées, titrés. C'est cette édition qu'Alexandre Vialatte traduit et que publie Gallimard en 1933. Elle fait toujours autorité aux éditions Gallimard (Folio), accompagnée maintenant des notes de Claude David, éditeur des Oeuvres de Kafka dans la Pléiade (4 volumes, 1976-1989). A partir de 1983, d'autres traductions sont proposées, celle de Bernard Lortholary chez Flammarion (GF), celle de Georges-Arthur Goldschmitt (Presse-Pocket) ou encore celle d'Axel Nesme, en 2001, pour le Livre de poche. |

|

| |

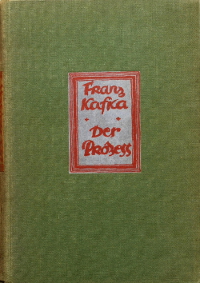

Première de couverture de l'édition allemande (chez Die Schmiede, Berlin) de 1925 |

L'étrange histoire de Joseph K."On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin" (traduction Alexandre Vialatte). Ainsi commence l'aventure du fondé de pouvoir d'une grande banque, jusqu'alors sans histoire, le jour de son trentième anniversaire. Arrêté, mais laissé en liberté, puis convoqué par téléphone pour un interrogatoire (chapitre III), Joseph K. se débat dans une invraisemblable situation : il ignore de quoi il est accusé, le tribunal (à moins qu'il ne s'agisse du bureau du juge d'instruction) siège dans des lieux incongrus, ses tentatives de dénégations, comme celles de défense, n'aboutissent à rien et si un verdict est prononcé, par qui?, quand et où ?, il n'est découvert que par le passage à l'acte du dernier chapitre.Aussi est-il intéressant de regarder de plus près le titre, Der Process, un substantif à la double signification dans sa langue d'origine, l'allemand : a. instruction et jugement d’une affaire litigieuse devant un tribunal ; b. processus : développement de quelque chose et, en particulier, d’une maladie. En français, il en est de même. Cette ambiguïté affecte bien le contenu du texte, en particulier parce que le choix d'un narrateur omniscient permet des glissements entre focalisation externe (qui aligne les événements sans leur conférer de sens) et focalisation interne (le regard exclusif de Joseph K.) Subjectivité contre objectivité : le chaos et le non sens en sont constitués. C’est parce que nous avons un narrateur neutre (qui enregistre) et une subjectivité qui tente de décoder ce monde, le tout savamment dosé par un narrateur omniscient, que surgit “l’inquiétante étrangeté” : à la fois un univers familier et totalement déconcertant. A noter aussi le déterminant défini, comme s'il n'existait qu'une seule sorte de procès, ce qui sur le plan juridique n'a guère de sens, alors que si l'on prend le terme dans son acception médicale, le roman peut bien se lire comme la progression délétère d'une infection qui se généralise jusqu'à la mort inévitable du patient, processus qui serait identique quelle que soit la maladie. Marthe Robert, dans Seul comme Franz Kafka (Calmann-Lévy, 1979), commente ainsi ce titre : |

|||||||

Première de couverture du livre de poche, traduction d'Axel Nesme, illustrée par un des dessins de Kafka. |

L'interprétation infinieOn peut aimer l'idée que la littérature est une machine à produire du sens, et ajouter, comme le faisait Umberto Eco, que c'est une machine paresseuse qui attend presque tout de son opérateur, en l'occurrence le lecteur (Lector in fabula, 1979 / 1985 pour la traduction française). De tous les écrivains, Kafka est le plus doué sur ce terrain. Camus le notait en concluant son article sur Kafka (L'Espoir et l'absurde dans l'oeuvre de Franz Kafka, L'Arbalète, 1943) : "C'est le destin, et peut-être la grandeur de cette oeuvre que de tout offrir et de ne rien confirmer." |

||||||||

| Kafka, en effet, écrit

d'improbables histoires dans lesquelles le lecteur est happé,

sans possibilité de retour. Il doit bien y avoir des lecteurs qui

n'entrent pas dans ce monde incongru où sans prévenir un homme se

transforme en dégoûtante bestiole (La

Métamorphose), où un beau jour (si l'on peut dire) un homme bien

sous tous rapports

devient la victime (ou pas ?) d'une justice incompréhensible, mais ceux

qui y entrent... Ah! ceux qui y entrent deviennent éperdument amoureux

de Kafka. Et comme tous les amoureux, ils sont d'une féroce jalousie.

C'est leur monde, leur auteur, eux seuls le comprennent. Il n'y a guère

que Vialatte qui, modeste, avouait qu'il s'était fait un Kafka à sa

mesure. Mais nous le faisons tous, et ce n'est jamais exactement

le

même à chaque relecture, même si certains affirment que le leur est le

seul vrai. Comme ces récits paraissent défier toute compréhension, ils sont plus que d'autres soumis à la tentation biographique. Dans Le Procès, sans doute, plus encore que dans les autres. Tentation plus délicate à manipuler que pour d'autres écrivains, en raison de l'auteur lui-même. Son Journal, ses lettres, rattachent, en effet, l'aventure de Joseph K. à ses propres inquiétudes en cette année 1914, à ses difficultés dans sa relation avec Felice Bauer (une jeune Berlinoise dont il a fait la connaissance chez Max Brod en 1912), les fiançailles (en juin 1914) suivies presque immédiatement (en juillet) de leur rupture, avec le sentiment d'avoir, d'une certaine manière, été coupable tout en s'en défendant ("Diaboliquement innocent" écrit-il dans son Journal, le 23 juillet). La réunion dans laquelle il annonce cette rupture est rapportée dans le Journal par ces mots "Le tribunal à l'hôtel". Le personnage voit commencer ses problèmes lors de son trentième anniversaire, un âge qui est aussi celui de l'auteur (Le Journal de 1913 manifeste bien des angoisses dans les notations de ses relations avec Felice Bauer) et se clôt à son trente et unième anniversaire, lors de sa mise à mort (métaphore de la rupture ?) et alors l'inachèvement serait aussi lié au fait que ces relations vont malgré tout se poursuivre jusqu'en 1917. Sans parler naturellement du nom du personnage, dont le prénom, Joseph, fait pendant à celui de son auteur (Franz et Joseph étant les prénoms de l'Empereur d'Autriche-Hongrie, alors), et dont le patronyme réduit à l'initiale K. ne peut qu'inviter à l'identification. Il est de fait aussi que les relations de Joseph K. avec les personnages féminins sont, dans le roman, problématiques ; les femmes sont à la fois convoitées et mises à distance, Elsa (sa maîtresse juste évoquée), Melle Bürstner, sa voisine de la pension ; la laveuse, épouse de l'huissier du tribunal ou Leni, l'infirmière-secrétaire-maîtresse de son avocat, et que la sexualité y occupe une place importante. Même ambiguïté dans les relations avec la famille du personnage (l'oncle, la jeune cousine, la vieille mère délaissée — dans un des textes inachevés) qu'il est tentant d'attribuer à l'auteur, en raison de diverses notations dans le Journal, d'une lettre à ses parents de juillet 1914 où il expose sa volonté de partir en Allemagne, de quitter Prague et sa famille, et surtout de la fameuse "Lettre au père", écrite bien plus tard (en novembre 1919) et que ce dernier n'a jamais lue. Joseph K., comme Franz Kafka, se sent "étouffé" par sa famille, sans parvenir vraiment à s'en dépêtrer (cf. le fragment intitulé "La soirée au théâtre"). Kafka aurait ainsi transposé un ensemble de sentiments ambivalents dans une histoire advenant à un personnage dans un monde biaisé (le greffe du tribunal dans des greniers d'habitations populaires où les archives voisinent avec le linge qui sèche, par exemple) où il doit se débattre contre un procès qui lui est intenté par un tribunal dont il ignore tout mais qui finit par le condamner et l'exécuter. Toutefois, la lecture biographique pour tentante qu'elle soit, est par trop réductrice, car, au fond, en quoi ces démêlés peuvent-ils concerner vraiment un lecteur potentiel ? A moins qu'il n'y ait nécessairement autre chose. |

|||||||||

La lecture psychanalytiqueElle ouvre de plus vastes horizons car les rapports avec la famille, la complexité des relations à l'autre, les contradictions entre les besoins, les aspirations d'un individu et les contraintes sociales peuvent, à partir d'un cas d'espèce, en éclairer d'autres. Les travaux de Freud sont loin d'être inconnus de Kafka. L'écrivain note souvent ses rêves dans son Journal.Marthe Robert (Seul comme Franz Kafka, 1979) fait une lecture remarquable de la complexité de l'écrivain comme de ses oeuvres. Elle fait, par ailleurs, le lien avec d'autres lectures, sans doute moins pondérées que la sienne, qui expliquent tout Kafka par sa judéité (Gershom Scholem ou George Steiner par exemple), laquelle est pour le moins aussi complexe que son statut de "fils", et pour cela peut difficilement être une clé unique. Au moment où il travaille son roman, Kafka note dans son Journal (début août 1914) : "Considéré du point de vue de la littérature, mon destin est très simple. Mes dispositions pour décrire ma vie intérieure, qui a quelque chose d'onirique, ont fait tomber tout le reste dans l'accessoire, et tout le reste s'est affreusement rabougri, ne cesse de se rabougrir." (traduction Marthe Robert) A sa parution, les commentateurs, et non des moindres (Hermann Hesse, Ernst Weiss, Kurt Tucholsky, ou Siegfried Kraucauer qui parle, lui, d' "un tas de rêves en lambeaux") ont insisté sur le caractère onirique du récit. Le lecteur peut en faire son profit. L'inachèvement du récit lui donne cette construction séquentielle qui est à la fois celle du rêve, et celle du cinéma que, par ailleurs, comme les gens de son temps, Kafka appréciait, et les "citations" de Jarnouch sont moins à suivre que le Journal lui-même). Comme dans les rêves, le personnage agit dans une logique autre que celle de la vie ; pressé de se rendre au tribunal, il y va en courant au lieu d'utiliser les transports en commun ; ou encore, sans savoir exactement où se trouve le tribunal qui l'a convoqué, il y parvient quand même, mais celui-ci ressemble davantage à une salle de spectacle ou de réunion publique qu'à un tribunal ; un débarras de la banque ouvre sur l'autre scène : les hommes qui l'ont arrêté y sont fouettés par un bourreau tout droit sorti de l'imaginaire romantique du Moyen-Age, en même temps que le lieu rappelle le "cabinet noir" où les enfants pas sages des vieux romans étaient fouettés et enfermés pour méditer sur leurs fautes. Et la scène se répète, à l'identique, deux soirs de suite. Comme dans les rêves aussi, entre le désir et le passage à l'acte, aucun délai. Le personnage se "jette" littéralement sur sa voisine : "Il l'attrapa et la baisa sur la bouche, puis sur tout le visage, comme un animal assoiffé qui se jette à coups de langue sur la source qu'il a fini par découvrir." (traduction Vialatte), comme l'étudiant sur la laveuse dans le tribunal, ou Leni qui entraîne K. dans le bureau de l'avocat sous le grand portrait du juge. |

Lithographie d'Edouard Goerg (1893-1969) pour Le Procès (Les Bibliophiles du palais, 1967) |

|||

| Comme

dans les rêves encore, certains faits ou personnages n'ont aucune

justification immédiate. Ainsi des petites filles moqueuses et

envahissantes dans l'immeuble de Titorelli le peintre, mais leur

appartenance au tribunal les mue en petites Erynies poursuivant un

criminel et bien que Joseph K.

ait cru leur échapper, il les retrouve en face de lui, en passant de

chez le peintre dans de nouvelles archives du tribunal. Cette

contiguité même de deux espaces a priori sans rapport puisque le

greffe, déjà visité par Joseph K., se trouvait de l'autre côté de la

ville,

relève elle-même du rêve. Comme dans les rêves enfin, un sentiment vécu (se sentir jugé) se transforme en histoire concrète (un personnage, une action en progrès) contaminant la totalité du monde. Joseph K. arrêté au premier chapitre au nom d'un tribunal invisible mais localisé est, à la fin, exécuté dans un univers devenu tout entier tribunal (les immeubles de banlieues populaires, la banque, le bureau de son avocat, l'atelier du peintre, la cathédrale, la ville elle-même —l'abbé ne se dit-il pas "aumônier de la prison"— et le terrain vague où sa mise à mort tient davantage de l'assassinat ou de l'abattage d'un animal — avec un couteau de boucher, d'ailleurs, plongé dans le coeur, ce qui renvoie précisément à l'abattage du cochon tel que mené dans les fermes — que de l'exécution). |

||||

|

Cliquez sur l'image pour

l'agrandir

Honoré Daumier (1808-1879), Au palais de justice, 1850, Paris, Musée du Petit Palais. |

Les lectures "politiques"Il est aussi d'autres pistes de lecture. Par exemple, voir dans le roman une satire de la justice. Et certaines pages, de fait, font penser aux noirceurs des lithographies de Daumier. Ne pas oublier que Kafka était docteur en droit, qu'il a fait son stage obligatoire d'un an dans des tribunaux avant de travailler dans les assurances. L'impénétrabilité de la justice et de la loi peut relever aussi de l'expérience ordinaire de gens ordinaires confrontés à ce qu'ils ne comprennent pas.La peur et le sentiment d'impuissance devant la complexité de la machine judiciaire, il en a sans doute été témoin s'agissant des accidents du travail et de leur indemnisation. L'expérience ne nous est pas étrangère. Les patrons n'ont-ils pas une tendance irrépressible à faire de la victime, un coupable, ne serait-ce que de sa propre imprudence ? Le burlesque des situations (les codes qui ne sont, en réalité, que des livres pornographiques, et mal dessinés de surcroît), de certains dialogues (par exemple, en arrivant aux archives, K. manque tomber parce qu'il y a une marche derrière la porte : “On n’a guère, dit-il, d’égards pour le public. — On n’en a aucun, fit l’huissier.” (traduction Vialatte), le caractère caricatural de certains personnages (les juges, en particulier, petits personnages qui se font portraiturer en hommes puissants entourés de tout un attirail symbolique) va dans ce sens, comme cette certitude, partagée longtemps, peut-être encore, par les pauvres, qu'avoir affaire à la justice, c'est déjà et toujours être coupable. |

|||

| Un peu comme si Kafka

avait pris au

pied de la lettre un certain nombre de clichés et de lieux communs pour

les incarner dans une histoire faisant apparaître leur dimension à la

fois dérisoire et effrayante. Sans compter que dans cette ironie,

l'auteur ne s'épargne guère, et le grand discours de l'avocat (chapitre

VIII) dans sa pontification jargonnante a dû amuser son auteur qui se

pastichait lui-même. Max Brod, même s'il n'est pas toujours très

fiable, assurait

que la lecture du premier chapitre du Procès

avait déclenché les rires

autant des auditeurs que de l'auteur. Bref, c'était une bonne blague !

Pour laquelle il ne négligeait même pas les plaisanteries les plus

convenues, les juges corrompus, vaniteux nous l'avons dit, libidineux,

tant qu'à faire, raison pour laquelle les femmes sont toujours des

intercesseurs idéaux. Il invente des issues aux procès telles que "l'acquittement apparent" et "l'atermoiement illimité" (trouvaille géniale de la traduction de Vialatte). Dans le premier cas, un peintre se charge "d'écrire sur un papier une attestation d'innocence". Faut-il souligner qu'un peintre est plus qu'un autre susceptible de produire des faux et le lecteur ne peut s'empêcher de faire un lien avec le fait que le juge avait pris K. pour un "peintre en bâtiment" (chap. III). La loufoquerie n'est jamais très loin, jusques et y compris dans la séquence finale, pourtant cruelle, mais montée comme certains films (muets encore) qu'avait pu voir Kafka avec ses deux bourreaux semblables à deux "vieux acteurs de seconde zone" faisant assauts de politesse, mais ne disant mot, en même temps que la course dans la ville nocturne fait penser aussi aux décors des films expressionnistes de l'époque. Tout autre est la compréhension qui se répand après 1945, la Seconde guerre mondiale et ses horreurs, l'existence des régimes totalitaires, mais aussi les transformations socio-économiques de la seconde moitié du XXe siècle. L'oeuvre de Kafka, et Le Procès tout particulièrement, a été lue comme "prophétique". Kafka aurait raconté le sinistre avenir de nos sociétés. Un univers concentrationnaire dans lequel l'individu ne peut qu'être broyé. Le magnifique film d'Orson Welles, en 1962, avec ses labyrinthes, ses immeubles identiques plantés dans des terrains vagues crépusculaires, sa police omniprésente, ses bureaux organisés comme des usines (une bureaucratie déferlante), a beaucoup fait pour la généralisation de cette lecture. L'extermination massive des Juifs par les nazis faisant de Joseph K. la première des victimes de cet à-venir, ce que l'un des plans du film de Welles suggère aussi. Si c'est la plus répandue des lectures, elle n'est guère convaincante. Kafka n'est ni Orwell, ni Huxley. On ne trouve d'ailleurs pas trace de telles réflexions dans ses écrits intimes. Pourtant, l'adjectif "kafkaïen" s'est imposé pour qualifier tout ce qui inquiète dans nos sociétés. La surveillance généralisée des citoyens, les dédales infinis des bureaucraties auxquelles ils sont soumis, le sentiment que du jour au lendemain leur vie peut basculer, qu'il n'y a de sécurité nulle part, et que "l'innocence" n'est pas un argument, nous l'avons tiré de Kafka, certes, mais sans doute en dépit de lui. |

||||

|

Alfred

Kubin, Damoclès, 1929

La gravure de Kubin (Kafka

connaissait son oeuvre et Kubin lui-même), fait de Damoclès un homme

enchaîné, les yeux bandés, accablé, sous la menace d'une épée qui

ressemble à un cimeterre. Une vision inquiétante de la condition

humaine.

|

Les lectures "morales"Pour ne pas dire philosophiques.Il ya les lectures "religieuses" — c'était déjà celle de Max Brod — qui s'appuient, pour l'essentiel sur la légende rapportée par l'aumônier des prisons dans la cathédrale (chapitre IX). Elles font du roman le récit d'une quête. Ce que Joseph K. chercherait sans l'atteindre jamais, c'est Dieu. Vialatte, en élargissait le champ, lisait dans Kafka l'aventure de la condition humaine : "L'art de Kafka est d'avoir su tirer de son petit problème personnel une parabole de la condition humaine." (Mon Kafka, 10x18, 2001). La prise de conscience brutale de sa mortalité par l'homme qui se réveille un matin dans un monde qui est le sien, ordinaire, et qui ne l'est plus, en donne une image saisissante. Tous les témoins de son arrestation sont des gens vieux : la vieille voisine à sa fenêtre rejointe peu après par un vieil homme, sa logeuse ; à l'opposé lorsqu'il va être exécuté, il ne voit que des êtres jeunes, des enfants derrière une fenêtre, trop petits pour quitter leur parc et peu soucieux de lui, et une jeune femme qui ressemble à Melle Bürstner disparaissant aussi vite qu'elle est apparue. La suite développe une série de réactions qui s'apparentent à celles du deuil, à commencer par la dénégation, en passant par les marchandages divers, pour aboutir à l'acceptation, une fois reconnue la situation, l'impossibilité de lui échapper, et la quête éperdue d'une justification à cet état de fait. "Cet inculpé, pris au piège dès le début, qui ne connaît pas sa faute, qui se débat, qui s'épuise, qui ne peut être amnisté et qui finit tragiquement, dans une carrière, n'était-ce pas l'Homme ?" (Vialatte, Mon Kafka). A partir du chapitre VI, en effet, Joseph K. ne pense plus qu'à son procès, au point d'en négliger sa concurrence avec le directeur adjoint de sa banque, de négliger son travail, au point de vouloir s'occuper de tout lui-même en dispensant son avocat. Et dès qu'il y pense, il envisage de rédiger sa "requête", autrement dit son autobiographie, son "examen de conscience". Pour Joseph K., à partir de là, il n'y a plus de "divertissement" au sens pascalien du terme. Vialatte, d'ailleurs, l'apparentait à d'autres écrivains, tentant de saisir, après Pascal qui le trouvait en Dieu, le sens de la condition humaine, Vigny, Hugo, par exemple. Avec d'autres attendus, c'est encore ce que fait Camus en 1943 qui lit en Kafka, en général, et dans Le Procès, en particulier, la mise en mots de l'absurde, du paradoxe de l'infini dans le fini, du non sens de la vie humaine et de la quête obstinée, et toujours vaine, de lui en trouver un, à moins qu'on ne l'invente, comme disait Sartre. Joseph K. ne l'invente pas, alors que c'est peut-être ce que lui disait la parabole de la porte. Mais Camus n'en jugeait pas moins que l'aspiration au sens est déjà une forme d'espoir : "L'absurde est reconnu, accepté, l'homme s'y résigne et dès cet instant, nous savons qu'il n'est plus l'absurde." |

|||

"Le roman policier d'une âme" disait Ernst WeissLa formule d'Ernst Weiss (écrivain lui-même et ami de Kafka) est comme toutes les formules à la fois vague et séduisante. Elle semble mettre Joseph K. dans la lignée d'Oedipe cherchant un coupable et finissant par se trouver lui-même. Car on peut lire aussi la totalité du récit comme un apologue qui ne traiterait pas de la condition humaine, en général, mais de l'éveil de la conscience, de le pensée. Lorsque Joseph K. se réveille, il ne sort pas seulement de son sommeil nocturne, mais ouvre vraiment les yeux sur le monde, il voit les autres, et partant il sera contraint de se voir aussi. Les autres, à la fois objets de répulsion, d'hostilité, les vieux, les gardiens venus lui intimer son arrestation, et de désir, il attend longtemps le retour de Melle Bürstner sous un prétexte fallacieux (des excuses à lui faire pour quelque chose qu'elle ignore). Il est obligé de "voir" ses subalternes puisqu'ils ont été appelés comme témoins. Il va découvrir le monde des autres, les pauvres, les travailleurs, dans les immeubles qui abritent la cour (tribunal et greffe). Son arrogance, son statut social ne le protègent plus. Il va découvrir aussi sa culpabilité, autrement dit son indifférence, voire sa brutalité à l'égard des autres, dans la scène du cagibi. Ce qu'a été la vie de Joseph K. avant l'arrestation, le lecteur ne le sait pas, mais Joseph lui-même le sait-il ? Après, il entre dans l'ère infinie du questionnement.Peut-être la lecture la plus fine du roman de Kafka se trouve-t-elle dans L'Etranger de Camus. L'arrestation de Joseph K. comme le meurtre de Meursault sonnent la fin de l'innocence, après cela l'individu devient comptable de tous ses actes, et le narrateur du Procès élargit les dimensions du tribunal à toute la ville et fait de tous les personnages des auxiliaires de ce même tribunal, il n'y a plus d'échappatoire et cela durera jusqu'à l'unique issue possible, la mort. Se découvrir soi-même, c'est découvrir dans le même mouvement le réseau des dépendances auxquelles il est impossible d'échapper. Meursault en meurt, réconcilié. Joseph K. en meurt avant lui, mais nul ne peut vraiment dire s'il est réconcilié ou résigné. Jorge Luis Borges dans une préface à La Métamorphose notait que "Le pathos de ces romans «inachevés» naît précisément du nombre infinis d'obstacles qui sans cesse arrêtent leurs identiques héros. Franz Kafka ne les termina pas parce que l'important était qu'ils fussent sans fin." (Le Livre des préfaces, traduction Françoise Rosset). Comment ne pas être d'accord avec lui ? la quête de soi est sans fin. Joseph K. se demande si l'écriture ne l'aiderait pas, mais il ne parvient pas à écrire. Et les mots écrits ne sont pas vraiment une aide comme il le constate à travers la dégradation de Block (chapitre VIII) qui passe ses journées à ânnoner des textes qu'il ne comprend pas, à travers la glose infinie de l'apologue de la porte qui n'éclaire en rien le sens, négligeant de rapprocher la fin du récit, le gardien va fermer la porte puisque l'homme meurt et que cette porte n'était que pour lui, de la porte refermée derrière lui après son entrée dans le tribunal. La glose brouille les pistes. Et la religion n'aide pas davantage. La cathédrale est de plus en plus noire, au point qu'il est impossible de retrouver la porte sinon en tâtonnant. Et que fait l'individu sinon tâtonner pour trouver une issue ? "Une issue, ça s'invente" dit Sartre. Le peintre, dans son dénuement, son absence de talent, en invente quand même quelques-unes, entre les portraits de juges travestissant la réalité mais la dénonçant par là, et ses tableaux indéfiniment répétés d'une lande "deux grèles arbres posés sur une herbe sombre à une grande distance l'un de l'autre. Au fond, le soleil se couchait dans un grand luxe de couleurs." mais Joseph K. ne les voit pas vraiment. Chacun des lecteurs du Procès est toujours Joseph K. |

||||