Paul

et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre, 1788

|

||

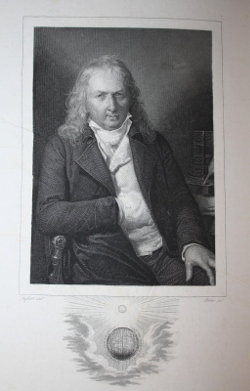

Dans le préambule à l'édition de 1806, Bernardin de Saint-Pierre écrit : "Mon portrait est tiré d'après moi, à mon âge actuel de soixante-sept ans". Il sert de frontispice à l'édition, a été "dessiné au crayon noir par M. Lafitte", et gravé par Ribault. |

L'auteurIl est né au Havre le 19 janvier 1737 Jacques Bernardin Henri de SAINT-PIERRE, dans une famille bourgeoise qui assure descendre d'Eustache de Saint-Pierre, l'un des bourgeois ayant, selon la légende, sauvé la ville de Calais prise par le roi d'Angleterre, Edouard III, en 1437. Il est l'aîné des quatre enfants de la famille, trois garçons dont lui-même et une fille. Il semble avoir eu une enfance plutôt libre, avec ces petites aventures que les vieilles gens se plaisent à rappeler. Par exemple, à 9 ans, le désir de se faire ermite qui l'entraîne à disparaître dans un bois. Ce n'est que le soir que la domestique de la famille finit par l'y retrouver. Plus surprenant, à 12 ans, il veut voyager. Qu'à cela ne tienne, on le confie à un oncle, capitaine de vaisseau en route pour les îles (Martinique). Le garçon en revient sérieusement dégoûté de la mer (il a souffert du mal de mer et de la discipline imposée sur le bateau, même aux moussaillons neveux de capitaine.)Le jeune garçon va poursuivre ses études, d'abord à Caen, ensuite à Rouen. En 1757, il obtient un prix de mathématiques et entre dans l'école des Ponts-et-chaussées, qui ferme en 1758, laissant inachevée la formation de Bernardin de Saint-Pierre. Toutefois, l'année suivante, il se fait octroyer un brevet d'ingénieur militaire à Versailles. Certains biographes pensent que la chose ne fut guère légale. Toujours est-il qu'il part en Allemagne (c'est la guerre de 7 ans) où il va servir sous les ordres du comte de Saint-Germain. Itinérances Il y a une certaine constance dans la

trajectoire de cet homme qui,

enfant, déjà, ne rêve que d'ailleurs, devenir ermite, missionnaire,

courir les chemins, et adulte poursuit cette chimère, en se fâchant au

passage avec tous ceux qui ont pu, à un moment ou un autre, lui être

proches. Incapable de discipline, impatient des hiérarchies, il semble

penser toujours que "ailleurs" et "demain" seront toujours plus

séduisants qu' "aujourd'hui" et "ici".Donc, en 1760, il est en Allemagne, il se fait renvoyer. Retour à Paris. En 1761, il est à Malte. ce n'est guère mieux. Retour à Paris. Vie difficile parce que sans le sou. En 1762, il décide d'aller tenter sa chance en Russie en passant par la Hollande. Il y reste deux ans, mais sans que sa chimère d'une république utopique sur la mer d'Aral trouve l'occasion de se faire connaître. Entre 1763 et 1765, il aura séjourné en Finlande, à Varsovie, à Vienne, à Berlin pour finir par revenir en France et s'installer à Paris, en 1766, aussi pauvre qu'il en était parti, toujours ronchon, toujours grognon, toujours tirant mille et un plans sur la comète. Il finit par obtenir d'être nommé "capitaine du Roi à l'île de France" (Ile Maurice actuelle), en 1768. Il y reste deux ans en se brouillant, comme d'habitude, avec tout le monde. Il est de retour à Paris en 1771. Ecriture

En

1773, il publie Voyage à l'Ile de

France dont Anatole France (Le Génie latin,

1913) dit "livre de science facile, d'imagination

attendrie, plein de descriptions vraies et sensibles. Ce livre, que le

public ne lut guères, ouvrit à l'auteur le salon des Encyclopédistes,

où régnait Melle

de Lespinasse." Et surtout, il fait la connaissance de Jean-Jacques

Rousseau. Ces deux-là étaient faits pour s'entendre, aussi irrascibles

l'un que l'autre, misanthropes, mais doués de la même sensiblité et du

même goût pour la solitude et et la nature. Quand ils ne s'étaient pas

disputés, ils herborisaient ensemble. Après la mort de Rousseau, il

travaillera à une apologie de son maître et ami qu'il n'achèvera

pas. La vie et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau sera

publié

par son secrétaire, profondément remanié, après sa propre mort. |

|||

| En 1784, il publie

ses Etudes sur la Nature.

Comme il l'explique lui-même, il faut entendre "étude" au sens pictural

du terme, des croquis, "Travail de détail exécuté en marge et en vue

d'une composition d'ensemble, mais pouvant parfois constituer une œuvre

en soi" (TLF). Et c'est le succès. Les rééditions vont se succéder et dans la 3e édition, en 1788, au volume 4, apparaît le petit roman qui fera la postérité de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. En 1789, il est publié séparément, avec une nouvelle préface qui justifie l'édition (in-18 "en faveur des dames qui désirent mettre mes ouvrages dans leur poche"), ses illustrations, et défend son auteur. En 1791, il publie deux autres petits textes : La Chaumière indienne et Le Café de Surate. Deux courts textes, qui à l'instar de Paul et Virginie, sont proposés comme des compléments aux Etudes de la Nature. Les biographes rapportent à propos de l'écrivain un certain nombre d'aventures amoureuses, et il semble attesté qu'il séduisait beaucoup. Il se marie, toutefois, seulement en 1792 avec la fille de son éditeur-imprimeur, Félicité Didot qui a 22 ans. Le couple aura deux enfants, que Bernardin de Saint-Pierre nomme Virginie (née en 1794) et Paul (né en 1798). Après le décès de son épouse, en 1799, il se remarie en 1800 avec une très jeune fille (20 ans) Désirée de Pelleporc. Le couple vivra le plus souvent à Eragny/Oise, et aura un enfant qui mourra à l'âge de 3 ans. Autant les débuts dans la vie de Bernardin de Saint-Pierre ont été cahotiques, autant dans les années 1790, l'écrivain va se voir combler d'honneurs. Il est nommé intendant du jardin des Plantes (1792), et s'il ne reste qu'un an en poste puisque ce dernier est supprimé en 1793, on lui doit la ménagerie qui y existe toujours. Il est ensuite nommé professeur de morale à l'Ecole normale supérieure, laquelle ne dure pas davantage. Mais, à chaque occasion, il ne perd jamais tout, compensation ou traitement conservé, la vie matérielle reste assurée. En 1803, il est élu à l'Académie Française et en 1806, il est décoré de la légion d'honneur. C'est l'année où paraît une édition de luxe de Paul et Virginie dont il a lancé la souscription en 1803. Il meurt à Erigny, le 21 janvier 1814. Son ami et secrétaire, Louis Aimé-Martin écrira sa biographie, épousera sa veuve et publiera ses œuvres complètes en 12 volumes (1818), dont de nombreux inédits qu'il a eu tendance à adapter à ses goûts, comme les témoignages sur l'amitié avec Rousseau. En attendant, il publie en 1815, Les Harmonies de la nature à quoi travaillait l'auteur depuis 1790. La devise que s'était choisie Bernardin de Saint-Pierre est empruntée à l'Enéide, Virgile (I, vers 630) "miseris succurere disco." affirmation de Didon recevant Enée et ses compagnons : "aux malheureux j'apprends à porter secours." Elle apparaît en épigraphe de la plupart de ses livres. La question du nom est clarifiée dans le Préambule de l'édition de 1806 de Paul et Virginie : "J'observerai que dans l'ordre naturel de mes prénoms, Bernardin était le second, et Henri le troisième. Mais cet ordre ayant été changé, par hasard, au titre de la première édition de mes Etudes, Henri s'y est trouvé le second et Bernardin le troisième. [...] Il en est résulté que beaucoup de personnes croient que Bernardin de Saint-Pierre est mon nom propre. J'ai cru devoir moi-même obéir à la volonté générale [...] parce qu'il me semble que le public en ajoutant un nouveau nom à mon nom de famille, m'a en quelque sorte adopté." |

||||

Le romanCe tout petit opus (le récit est d'un seul tenant sans subdivisions intérieures) a sans doute été entrepris très tôt, soit durant le séjour en Ile de France, soit au retour, et l'état des manuscrits montre à quel point il a été travaillé avant que son auteur ne le publie comme une annexe de ses Etudes sur la Nature lors de leur troisième édition en 1788 qu'il fait précéder d'une brève préface où il souligne les deux objectifs de son oeuvre. D'abord peindre une nature (flore, faune, etc.) qui n'a eu ni ses Virgile, ni ses Théocrite et dont pourtant la beauté mérite d'être célébrée. Ensuite, rappeler, par l'exemple, quelques vérités. Il y a donc un enjeu moral dans "cette espèce de pastorale", dont le plus important vise à rappeler que "notre bonheur consiste à vivre suivant la nature et la vertu" et pour ce faire raconter l'existence "d'une petite société" dont la beauté morale s'accorde à la beauté des paysages.Pour raconter cette histoire, il faut un cadre, c'est l'Ile de France (avec une géographie réadaptée par l'imaginaire) ; il faut des personnages, nous y reviendrons. Et il faut un narrateur. En réalité, le récit a deux narrateurs. Celui qui commence par décrire le lieu de l'action (à la première personne "j'aimais à me rendre dans ce lieu") et sera le dépositaire du récit proposé par un second narrateur : un vieil homme qui a été témoin des événements. Ceux-ci sont racontés vingt ans après leur dénouement, c'est-à-dire dans les années 1760 puisque le dénouement s'est accompli en 1744. Les événements contés se sont déroulés, eux, entre 1726 et 1744. Le second narrateur était déjà vieux à l'époque puisqu'il est nommé, au cours du récit, "le vieillard", ce qui en fait le dépositaire de la sagesse. L'histoire qu'il raconte concerne une "petite société" composée de six personnes, plus un adjuvant, un voisin, lui-même, qui est aussi le narrateur de l'histoire : deux femmes ayant eu des malheurs, deux esclaves (n'oublions pas que nous sommes sur l'Ile de France dans la première moitié du XVIIIe siècle) — un homme, Domingue, et une femme, Marie — et deux enfants. Madame de la Tour est veuve. Elle s'est mésalliée en épousant un homme qui n'était pas gentilhomme ; rejetés par sa famille, ils sont venus chercher fortune dans les Iles. Ils arrivent en 1726. Il meurt, elle reste seule, sans revenu et enceinte. Elle se réfugie avec son esclave dans un coin de l'île, résolue à cultiver la terre pour subvenir à leurs besoins. Marguerite y habite déjà. Elle est bretonne, a été séduite par un noble qui l'a abandonnée, et a fui la honte attachée à son état. Elle possède aussi un vieil esclave noir. Eux aussi cultivent un coin de terre. Marguerite a un enfant, Paul. Domingue : esclave noir "yolof [wolof], encore robuste, quoique déjà sur l'âge. Il avait de l'expérience et un bon sens naturel." Il est donc originaire de la côte ouest de l'Afrique. Epouse Marie, à la naissance de Virginie. Marie : "Elle était née à Madagascar". Son talent particulier lui vient de sa culture : faire des paniers et des étoffes à partir d'herbes. Le narrateur : voisin de Marguerite et l'aidant à l'occasion, il est aussi le parrain des enfants. C'est lui qui transforme la terre occupée en propriété, également divisée entre les deux femmes, qui aide à la construction de la case de Madame de La Tour, comme il avait aidé à celle de Marguerite. C'est un homme qui a choisi la solitude après avoir beaucoup fréquenté les hommes et voyagé. Tout ce petit monde travaille (comme si la leçon de Candide était mise en application, ici aussi on "cultive son jardin"), et si les termes "esclaves" sont conservés, le statut de Domingue et de Marie est davantage celui de membres de la famille. Chacun selon la mesure de ses forces et de ses talents participe à la vie collective, y compris les enfants qui, en grandissant, prennent en charge, qui la cuisine, qui le jardin. Nul besoin de s'en prendre à Bernardin de Saint-Pierre de cette soumission à la répartition traditionnelle des rôles féminins et masculins. Pouvait-il en être autrement dans les années 1780 ? Les deux domaines ayant, par ailleurs, même dignité et même importance. Le jeune couple : Paul et Virginie, comme la postérité ne les séparera plus, ne peuvent être séparés dans leur présentation, étant miroir l'un de l'autre. Même jeunesse, même beauté, même fraîcheur, même dévouement l'un pour l'autre. L'histoire les suit dans leur courte trajectoire, de leur enfance à leur adolescence, car si Virginie quitte l'île à 15 ans et y revient deux ans et demi après, elle n'a pas encore 18 ans et Paul n'a guère qu'un an ou deux de plus qu'elle. |

Pierre Auguste Cot (1837-1883), La tempête, 1880. Metropolitan Museum, New York. Lorsque la peinture est exposée au Salon, à Paris, le rapport est immédiatement fait avec le roman de Bernardin de Saint-Pierre : "[...] je vis qu'elle tenait Paul par le bras, enveloppé preque entier de la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble à l'abri sous un parapluie de leur invention. Ces deux têtes charmantes, renfermées sous ce jupon bouffant me rappelèrent les enfants de Léda* enclos sous la même coquille" *Hélène et Pollux, enfants de Léda et de Zeus. |

|

Cliquez sur l'image pour

l'agrandir

Henri Pierre Léon Pharamond Blanchard (1805-1873), Paul et Virginie, 1844. Ce tableau met bien en perspective l'importance du paysage (la Nature) par rapport aux personnages. |

Une pastoraleC'est le terme qu'emploie Bernardin de Saint-Pierre dans ses trois préfaces (1788, 1789, 1806). La pastorale est un genre de récit qui a été fort apprécié au XVIIe siècle, que théorise Florian au moment même où Bernardin de Saint-Pierre publie son roman, dans la préface d'Estelle publié la même année et qui, comme notre auteur, fait de la nature et de la vertu les deux piliers de ce type de récit.Si jusqu'alors, dans le droit fil des Géorgiques ou des Bucoliques de Virgile, les personnages en étaient des bergers (voir L'Astrée), Florian comme Bernardin de Saint-Pierre ne jugent pas cet aspect indispensable, il suffit qu'il s'agisse de personnages vivant modestement du fruit de leur travail dans un décor agreste, ce qui est bien le cas de Paul et Virginie. Mais la nature tient une place essentielle dans le récit, ici, une nature encore au plus près de sa "virginité originelle". Elle est certes cultivée et l'auteur ne laisse rien ignorer de ces cultures vivrières dont Domingue d'abord, ensuite Paul instruit par lui, savent adapter la culture aux qualités spécifiques des terrains. Mais la nature sauvage, plantes et arbres natifs (ou qui le paraissent aux yeux du voyageur), sont loin d'être négligés et le lecteur perçoit le plaisir que l'écrivain a éprouvé à lister ces noms aux consonances inhabituelles "veloutier", "tamarin", "attier", "badamier", "tatamaque", "poincillade", etc., produisant une impression de richesse et de profusion. Il s'agit bien, en somme, d'un paradis, bien qu'il puisse lui arriver de devenir un enfer (description de la sécheresse "Un de ces étés qui désolent de temps à autre les terres situées entre les tropiques", ou de la tempête qui va engloutir le Saint-Géran). Bernardin de Saint-Pierre a beau croire, dur comme fer, à l'harmonie du monde, il n'est pas aveugle, et sait bien que la nature peut se révéler aussi dangereuse, par moments, que bénéfique, à d'autres. De la douceur et générosité du climat découlent pour certains (mais pas tous, car il y a l'esclavage, l'exploitation barbare des humains par de mauvais propriétaires soucieux uniquement de rendement) une aménité de caractère, une bonté foncière qui peut servir de modèle. Il y a sans aucun doute un côté "eau de rose" dans ce petit récit, quoique tempéré par le fait que cette bonté est le résultat de l'apprentissage du malheur ou du bon exemple donné. Si Virginie et Paul sont généreux et charitables, c'est qu'ils suivent l'exemple de leurs mères. L'amour, la nature, l'absence de coercition les font devenir vraiment humains. On reconnaît le disciple de Rousseau dans cette mise en pratique d'une éducation toute naturelle et sensible. Les deux enfants n'apprennent à lire et écrire que dans leur adolescence ; le reste, ils l'apprennent en observant la nature, ce qui donne d'indéniables belles pages sur cette dernière. |

Un conte moralDans la préface de La Chaumière indienne (1791), Bernardin de Saint-Pierre soulignait que "C'est par des contes que l'on rend partout les hommes attentifs à la vérité". Et c'est bien un conte que Paul et Virginie comme la distance dans l'espace et dans le temps le montrent, même si le narrateur assure que tout est vrai. Ce qui est vrai, c'est le naufrage du Saint Géran qui s'est vraiment produit le 17 août 1744, mais naturellement, il ne transportait aucune Virginie, laquelle était tout droit sortie de l'imagination de son auteur. Le naufrage est un moyen d'introduire le pathétique dont toute la fin du roman est imprégnée, sans compter l'admirable description de l'ouragan.Le paradis de l'enfance et des tropiques, comme tous les paradis, doit être perdu. Et il l'est, comme toujours aussi, à la suite d'un calcul de la société. Madame de la Tour possède une vieille tante, riche, célibataire, et entichée de ses préjugés nobiliaires. Elle l'a longtemps sollicitée, sans jamais retenir son attention. Mais cette dernière, "sentant sa fin prochaine", comme dans la fable, demande à sa nièce de venir s'occuper d'elle ou, à défaut, de lui envoyer sa fille à laquelle elle promet un bel avenir. Quoique les enfants soient hostiles à ce projet, que le vieux conseiller des deux femmes le réprouve aussi, le gouverneur de l'île, M. de la Bourdonnais (dont le préambule de 1806 fait un long éloge), le curé, confesseur de ces dames, insistent pour que madame de la Tour saisisse cette occasion de faire la fortune de sa fille. Virginie part donc en fille obéissante. Comme dans la Genèse, cette faute première qui brise l'unité de la petite société, la détruira totalement en installant la mortalité dans le paradis. Il ne reste vingt ans après que le vieux voisin pour témoigner de ce qu'a été le bonheur et pour refaire la cartographie de l'ile en fonction de ces événements, cartographie tout à fait imaginaire, car la "baie du tombeau" est géographiquement à l'opposé du lieu où s'est produit le naufrage réel du Saint-Géran. Nonobstant, la morale de l'histoire est bien que la société détruit ce que la nature produit. La nature ne produit que des humains, tous similaires, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur sexe, mais la société en hiérarchisant, en inventant le superflu invente les malheurs qui en découlent ; il y a de l'épicurisme dans la morale de l'écrivain. |

Cliquez sur l'image pour

l'agrandir

Claude Joseph Vernet (1714-1789), Le Naufrage, 1772. National Gallery, Washington D.C. Vernet connaissait Bernardin de Saint-Pierre et il semblerait qu'il ait été à l'origine de la publication du roman que les Encyclopédistes avaient jugé peu convaincant. |

|||

Et après ?L'oeuvre a été un succès de librairie sur lequel s'étend complaisamment l'auteur dans son préambule de 1806. Ce sont d'abord les amours tragiques des deux jeunes gens, s'inscrivant comme un palimpseste sur celles de Pyrame et Thisbé, celles de Roméo et Juliette, l'hostilité entre familles se transformant en opposition entre vie naturelle (bonheur) et vie sociale (malheur) qui retient l'attention et soulève l'émotion. Le couple est devenu le modèle des amours rêvées comme en témoigne Balzac dans Le Curé de village où son héroïne, Véronique, découvre l'amour en lisant cette histoire si anodine que son confesseur lui-même n'y trouvait rien à redire, mais dont la suite prouvera que l'innocence apparente (le narrateur le nommait déjà "le fatal volume") couvait un érotisme, ou, plus globalement, un sensualisme dangereux, ou, plus tard, Flaubert avec Madame Bovary qui fait une place de choix, la première, à ce roman dans les lectures de son héroïne : "Elle avait lu Paul et Viriginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien Fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelque bon petit frère, qui va chercher pour vous des fruits dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable, vous apportant des nids d'oiseaux." (I, 6) La prégnance du titre, qui a conduit à négliger la complexité de ce petit texte au profit de la seule idylle se terminant tragiquement, explique aussi pourquoi progressivement l'oeuvre a été qualifiée de mièvre, fade et autres adjectifs dépréciateurs, ce qui ne l'a pas empêchée de fournir en sujets nombre de peintres du XIXe siècle.Mais les premiers lecteurs du roman, qui s'étaient, certes, enchantés de ces amours attendrissantes, n'en négligeaient pas pour autant les autres aspects. D'abord l'hymne à la nature, à la fois sauvage et cultivée, et la transposition de l'oeuvre sur les théâtres lyriques, en 1791 et 1794 (cf. l'article de Patrick Taïeb, 2010, sur l'oeuvre de Favières et Kreutzer et celle de Dubreuil et de Le Sueur) avec le souci attaché au décor le prouve. Ce regard attentif et émerveillé fera bien des émules, Chateaubriand et Lamartine, les premiers ; ensuite, la condamnation de l'esclavage illustrée par l'épisode de l'esclave molestée dont Virginie va implorer la grâce auprès d'un maître cruel et borné, mais aussi par la façon dont Domingue et Marie vivent avec leurs maîtres dans le partage des tâches et même des plaisirs puisque Domingue cultive du tabac pour sa propre délectation autant que pour celle de ses maîtresses, comme ils participent aux jeux théâtraux qu'inventent les deux héros ; enfin, la critique de la société dans tous ses comportements créant des hiérarchies et fabriquant le malheur même de ceux qui leur obéissent, ainsi de la vieille tante abandonnée des siens, et même maltraitée par ses héritiers pressés de s'emparer de sa fortune. Lorsque la société s'impose de nouveau à la "petite société" via le gouverneur de l'île ou le curé, autorités consacrées, les préjugés, longtemps tenus en lisière, réapparaissent. Mais ce petit texte soulève aussi bien d'autres interrogations. Celle des rapports masculin/féminin, et de la place des femmes dans un monde dominé par les hommes. En effet, la "petite société" heureuse est une société féminine, les seuls hommes présents sont âgés (Domingue et le voisin) ou encore enfant (Paul). Elle se pose d'autant plus que le préambule de 1806 inclut un éloge des femmes dont il fait, bien avant Courbet, l'origine du monde. La question de la sexualité, car le malheur en est aussi la conséquence. Marguerite et Madame de la Tour en ont été les victimes. L'éveil de celle-ci chez Virginie, qui ne comprend guère son malaise, inquiète sa mère et joue sa partie dans la décision malencontreuse qu'elle prend. Ce qui, dans la pensée de Bernardin de Saint-Pierre, peut apparaître comme une contradiction, car enfin, la sexualité est une donnée de la Nature. Le rôle de l'écrivain dans la construction du fantasme du "vert paradis des amours enfantines" (Baudelaire, "Moesta et errabunda" — "Triste et vagabonde") qui se développe au cours du XIXe siècle, conférant aux années d'enfance le privilège d'être le paradis perdu de tout adulte. Et puis... Et puis... Il vaut la peine de faire l'effort d'oublier que nos mentalités ont changé, que la sensibilité du texte nous semble être de la sensiblerie, que la morale de Bernardin de Saint-Pierre nous fait souvent sourire, que sa vision de la providence et de l'harmonie de la nature nous paraît parfois naïve, pour relire ce petit texte et découvrir que, finalement, les interrogations explicites ou implicites de leur auteur sont bien souvent encore les nôtres. |

||||

A consulter : la page du blog du bibliomane moderne consacrée à l'édition de 1806, avec les illustrations commandées par Bernardin de Saint-Pierre et les commentaires qu'il en fait dans le préambule. A compléter par une visite à la BnF. Les oeuvres complètes de Bernardin de Saint-Pierre

éditées par les soins de Louis Aimé-Martin sur Gallica.

A lire : un extrait d'un article de Gustave Lanson, important

critique littéraire de la fin du XIXe siècle.Un article sur les idées de Bernardin de Saint-Pierre en matière

d'éducation.

L'article d'Anatole France dans Le Génie latin, 1913. |