11 novembre 1821 : Fiodor

Mikhaïlovitch Dostoievski

|

||

Un début dans la vieFiodor Mikhaïlovitch Dostoievski naît le 11 novembre 1821 (30 octobre dans le calendrier Julien en vigueur alors en Russie), à Moscou. Sa mère, Maria Fiodorovna Netchaïeva (1800-1837), est issue d'une famille de marchands. Son père, Mikhaïl Andreïevitch Dostoïevski (1787-1839) est médecin militaire, en poste à l'hôpital Mariinski (celui des indigents). Cette origine sociale fait de Dostoievski une exception dans ces années fastes de la littérature russe où les écrivains, de Pouchkine à Tolstoi, appartiennent à la noblesse. Il a un frère aîné, Michel, né en 1820 qui va beaucoup compter dans sa vie.Le couple aura encore six enfants (Varvara, 1822 ; Andreï, 1825 ; deux soeurs jumelles, en 1829 dont seule, une, Vera, survit ; Nicolaï, 1831 ; Alexandra, 1835). En 1831, le père, qui a été enoblli en 1827, acquiert le petit domaine de Darovoie (76 "âmes"). L'année suivante, en 1832, la famille achètera un village voisin, Tchermachnia (100 "âmes" et 500 "arpents" de terres. Chronologie Pléaide, Crime et Châtiment). Cette enfance semble avoir été particulière. Vivre dans un hôpital qui accueille les déshérités est sans doute peu riant pour des enfants. Mais les parents, d'après Andrei et Fiodor lui-même, les ont entouré d'amour même si, de la part du père, cet amour prenait des allures pour le moins rigides. Il y a le rituel des lectures du soir, où père et mère lisent à voix haute et font découvrir la littérature (dont témoigne D. en 1863, se remémorant la lecture de Mme Radcliffe) Et la petite propriété campagnarde offrira une compensation (espace et liberté) à l'enfermement de la vie urbaine. C'est sans doute une enfance peu riante malgré tout, profondément baignée dans la littérature, mais aussi dans la religion. 1837 est une année importante : c'est celle de la mort de Pouchkine dans un duel (et Pouchkine est une "idole" pour Dostoievski comme pour la majorité de ses jeunes contemporains), celle de la mort de la mère (de phtisie, en février). le départ de Michel et Fiodor pour Saint Petersbourg où ils entrent en pension pour préparer leur entrée dans l'Ecole Supérieure des Ingénieurs militaires. Fiodor sera reçu en 1838, mais Michel ne sera admis que dans une autre école, et poursuivra ses études à Revel (Tallin, en Estonie aujourd'hui). En 1839, le père meurt. Sur la mort du père, il y a controverses, la légende familiale veut qu'il ait été assassiné par ses serfs, mais un procès les auraient innocentés (cf. Kenneth Lanz, 2004), l'autre version veut qu'il ait succombé à une crise d'apoplexie et que de fait, il n'y ait eu ni poursuite, ni procès. La thèse de l'assassinat (vraie ou fausse) a pesé son poids dans la vie de l'écrivain, même si ce n'est sans doute pas exactement comme l'imagine Freud. |

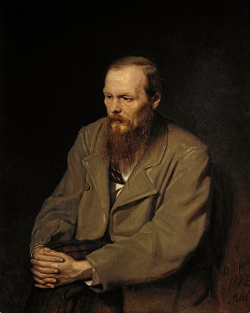

Portrait de Dostoievski, 1872, par Vassili Perov (1834-1882). Le portrait a été commandité par Pavel Tretiakov (1832-1898) |

|||

| Enfant, Dostoievski et son

frère ont été des lecteurs voraces.

Leur adolescence ne sera pas différente. Le futur écrivain se repaît de

littérature française (avec du goût pour les feuilletons, des plus

connus, Sue, Dumas, à ceux qui sont, aujourd'hui, oubliés, Soulié, Souvestre),

Balzac bien sûr mais aussi (et surtout) George Sand dont les jeunes

intellectuels russes des années 1840 admirent à la fois les oeuvres et

les prises de position

politiques. |

||||

Vue de la perspective Nevsky,1830, Vasili Semenovich Sadovnikov (1800-1879) |

Premiers pas en écritureEn août 1844, il demande son congé et commence Les Pauvres Gens. Quand il le termine, presque un an après (il l'a recommencé trois fois), l'un de ses amis le fait lire à Nekrassov (poète, successeur de Pouchkine à la direction du Contemporain) qui, enthousiaste, le transmet à Bielinski qu'il enthousiasme tout autant. Le grand critique ne sera pas aussi enchanté par Le Double que Dostoievski écrit cette même année. Les deux seront publiés en 1846, le premier est un succès, le second un échec. Bielinski en orchestre la critique arguant essentiellement du caractère "fantastique" du récit dont il juge qu'il ne peut intéresser les poètes, compte tenu qu'il revient de droit aux médecins et aux asiles.C'est un coup brutal pour l'orgueil du jeune auteur qui n'en continue pas moins d'écrire (des nouvelles, des feuilletons et des chroniques pour les journaux) d'autant qu'il est toujours à court d'argent : il le dépense aussitôt gagné, mais aussi il le donne à qui en a besoin. Il en demandait déjà à son père quand il était étudiant, qui finissait toujours par en envoyer (encore qu'il ait eu cinq enfants à élever et des revenus bien limités). Maintenant, il n'a plus cette ressource ; il en emprunte à droite et à gauche, et mène, semble-t-il, une vie de patachon. La vie presque entière de Dostoievski sera sous le signe des emprunts et des dettes. Cela n'empêche ni l'écriture ni la réflexion alimentée par ce que l'histoire a nommé "socialisme utopique", au premier rang duquel Charles Fourier. A partir de 1847, Il fréquente, avec plus ou moins d'assiduité, le cercle de Petrachevski (1821-1866). Ces rencontres informelles, essentiellement vouées à la lecture et à la discussion dérangent assez le pouvoir pour que le Czar décide d'y mettre un terme. Le 23 avril 1849, Dostoievski, et un certain nombre des membres les plus connus du groupe sont arrêtés. Ils sont jugés, après presque neuf mois d'emprisonnement, en novembre, et condamnés à mort. Le jour de l'exécution (ou de sa mise en scène), un courrier du tsar annonce une communtation de peine : 4 ans de bagne, puis un temps indéterminé de service dans l'armée. Ce passage par l'armée permettait au condamné de recouvrer ses droits civils. |

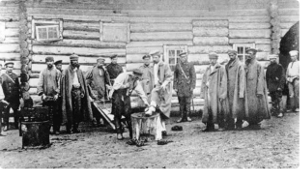

Dix ans d'exilIl arrive, avec d'autres, après quinze jours de voyage, en janvier 1850, à Omsk (au Sud-Ouest de la Sibérie, à 2 236 km à l'est-nord-est de Moscou) où il restera les quatre prochaines années, condamné au travail forcé à quoi s'ajouteront les années (six, en fait) dans les rangs de l'armée (à partir de mars 1855) comme simple soldat dans la garnison de Semipalatinsk.Il semble que son statut de noble lui ait valu l'animosité de certains détenus mais des conditions de vie moins pesantes que celle des autres. Dans Souvenirs de la maison des morts, publié en 1862 (mais une première partie est publiée en 1860), il rappellera à la fois ces conditions de survie et celles des autres. Lui qui voulait tant percer le mystère qu'est l'homme, la Sibérie lui a fourni son contingent d'expériences ; découverte des autres, Dostoievski affirmera toujours que c'est le bagne qui lui a fait découvrir vraiment le "peuple" russe, mais aussi de soi-même. Ces quatre années de bagne sont celles du silence, aucune communication avec le monde extérieur. Les lettres (envoyées ou reçues) ne s'échangent qu'après sa libération, le 15 février 1854. Elles rappellent à la fois les conditions épouvantables de l'enfermement, la découverte progressive de l'humanité chez ceux que le jeune écrivain jugeait comme une "race" différente mais aussi, et très fortement, sa volonté d'écrire Durant ses années militaires, il tombe amoureux d'une femme mariée, Maria Dmitrievna Issaev. Quand elle devient veuve (août 1855), il la demande en mariage, ce qui ne semble guère l'enthousiasmer mais elle finira par accepter au bout de deux ans. Le couple se marie en février 1857 et vivra ensemble tant bien que mal (plus souvent séparés, semble-t-il, que réunis) durant sept ans. Maria meurt en avril 1865, de tuberculose. Elle laisse un fils de son premier mariage, Pavel (Pacha), dont l'écrivain s'occupera avec attention. |

Anton Tchekov, photographie prise au bagne de Sakhaline (les bagnards mis aux fers), durant son voyage (avril -novembre 1890) D'un bout à l'autre du XIXe siècle, tous les bagnes sibériens sont similaires. |

|||

| Les

années militaires vont bénéficier de l'appui du jeune Aleksander

Iegorovitch Wrangler (21 ans) nommé procureur à Semipalatinsk. Cette

amitié va jouer un grand rôle dans la vie de l'écrivain, en commençant

par améliorer sa situation dans l'armée. Wrangel s'entremet pour le

faire accéder au statut d'officier, il s'entremettra tout autant pour

faciliter le retour vers Saint Petersbourg. Cela commence par

l'autorisation, en 1857, de publier de nouveau (paraît alors, sans

signature, Le petit Héros,

nouvelle imaginée au début de son emprisonnement). Deux ans après, en

1859, il lui est permis de s'installer à Tver

(entre Moscou et Saint Petersbourg) pour finalement, fin décembre,

obtenir enfin le droit de rejoindre Saint Petersbourg (sous

surveillance

policière). Wrangel restera son ami pour toute sa vie. L'homme qui revient du bagne est transformé. Sa vision du monde a changé, son nationalisme (parfois outrancier) s'est fortifié, ses idées religieuses aussi. La "foi" lui semble réponse à tout et le Christ le modèle auqeul il faut s'efforcer de ressembler. |

||||

Ilya Repine (1844-1930), Visiteur inattendu, 1883-1888, Galerie Tretiakov. |

Dostoievski tel qu'en lui-mêmeLes débuts, car c'est un nouveau début que doit affronter le bagnard libéré, sont difficiles à la fois en raison de ses problèmes de santé (attaques multipliées de l'épilepsie identifiée comme telle), de ceux de sa femme, des soucis pécunaires qui pèsent sur la vie quotidienne. Les premiers récits qu'il parvient à publier (Le Rêve de l'oncle et Le Village de Stepántchikovo) paraissent dans l'indifférence générale.Il travaille pour la revue qu'il dirige avec son frère Mikhail, Le Temps, (autorisée en juillet 1860). Il va y publier Humiliés et offensés (1860-61), puis Souvenirs de la maison des morts. Le journalisme est pour Dostoievski davantage qu'un gagne-pain, c'est un observatoire. Les faits-divers, en particulier, l'intéressent. Il les dira "plus excitants (ou émouvants) que tous les romans possibles parce qu'ils éclairent le côté obscur de l'âme humaine que l'art n'aime pas aborder ou qu'il aborde seulement de biais et en passant" (1861, dans Le Temps). La majorité de ses oeuvres leur font une grande place. Le succès des deux publications de 1861 va lui permettre d'entreprendre son premier voyage à l'étranger, en 1862 : Paris, Londres (où il rencontre Herzen qui le définit pour Nicolaï Ogarev "Un génial petit moujik"), l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Il en tirera Notes d'hiver sur des impressions d'été publié dans Le Temps en 1863. Mais cette année-là, Le Temps est interdit (il a publié un article perçu comme trop favorable aux Polonais), Nonobstant, et malgré les difficultés financières, Dostoievski repart à Paris. Il a pour cela un motif, sinon sérieux, du moins impérieux : il va rejoindre la jeune Apollinaria Suslova (1839-1918) dont il est amoureux. D'août à octobre, Ils périgrinent en Allemagne, Suisse et Italie. Dostoievski profitant de toutes les occasions pour jouer (et perdre le plus souvent). Finalement, le couple se sépare et Dostoievski retourne en Russie. En 1864, son frère obtient l'autorisation d'une nouvelle publication, ce sera L'Epoque où va paraître Ecrit dans un sous-sol (Notes d'un souterrain). Mais l'année sera difficile, Maria Dmitrievna meurt en avril après des mois de souffrance ; Dostoievski devient le seul responsable de son fils, Pavel. En juillet, ce sera le tour de Mikhail, qui laisse une veuve et des enfants. Les soucis d'argent se multiplient, entraînant l'arrêt de publication de L'Epoque, la saisie et la vente de ses biens qui a lieu en juin. Il repart en Europe (juillet-octobre), séjournera chez Wrangel devenu diplomate, au Danemark, et écrit Crime et Châtiment qui paraître en feuilleton dans Le Messager russe à partir de janvier 1866. |

|||

| De retour à Saint

Petersbourg, contraint par le temps (un contrat

léonin avec un éditeur) il engage une sténographe, Anna Grigorievna

Snitkina (elle

a 20 ans) afin de lui dicter Le

Joueur

qu'il doit impérativement écrire en un mois, ce qui sera fait. Le roman

est publié. Quatre mois après, en février 1867, Dostoievski épouse Anna. En avril 1867, ils partent à l'étranger ; il s'agit surtout de fuir les créanciers et une famille par trop quémandeuse (Pavel, la veuve de Mikhael et ses enfants, sans compter son jeune frère Nicolaï un peu trop porté sur l'alcool). Ils y resteront 4 ans. Dostoievski joue toujours, la situation économique du couple en pâtit sérieusement. Il travaille à L'idiot. Un enfant naît, en 1868, Sonia, qui ne vivra que trois mois (février 1868 -mai). Ils sont alors en Suisse (ils sont arrivés à Genève à la fin du mois d'août 1867). L'Idiot est publié en feuilleton (68-69) dans Le Messager russe, puis en 2 volumes en 1874. A Dresde, il est allé voir la Madone sixtine de Raphael, celle qui tant impressionnera Grossmann, en 1955. Sa passion pour le tableau est telle que pour son 58e annivesaire, son épouse avec l'aide de la comtesse Tolstoia (veuve du poète Aleksei Tolstoi, 1817-1875) lui en offre une reproduction photographique grand format. Les périgrinations continuent, Milan, Florence, puis retour à Dresde en passant par Venise, Triste, Vienne, Prague. A Dresde naît leur seconde fille, Liuobov (septembre 1869) ; Il écrit L'Erernel mari qui sera publié en janvier 1870. L'écrivain s'est lancé dans une autre oeuvre qui deviendra Les Démons (longtemps traduit en français par Les Possédés, comme l'avait fait le premier traducteur, Victor Derély, Plon, 1886), mais ne rêve (sa femme aussi, semble-t-il) que de rentrer en Russie. Il éprouve fortement l'impression que sa créativité dépend de son ancrage dans le monde russe. Et, enfin, en juillet 1871, ils arrivent, ravis, à Saint-Petersbourg, juste à temps pour qu'y naisse leur fils, Fiodor. Le bonheur du retour n'empêche nullement un autre retour, celui des ennuis pécuniaires. Anna prend alors en main la gestion des finances du couple. A la fin de l'année 1871 commence la publication des Démons qui se poursuivra, en 1872, dans Le Messager russe. Dostoievski envisage de passer l'été de 1872 dans une petite ville d'eau, Staraia Russa, non loin de Saint-Petersbourg que lui a recommandé un neveu. Mais le repos et la tranquillité ne seront pas au rendez-vous, Liuobov s'était blessée au poignet et doit être soignée à Saint-Petersbourg ; quand Anna et ses enfants rejoignent Dostovieski, c'est Anna qui tombe malade. Pourtant, il faut croire que la petite ville leur a plu, ils y retourneront et, en 1877, y achèteront une maison. Anna et lui décident de publier eux-mêmes Les Démons, et c'est une réussite financière. La situation de la famille s'améliore grandement, d'autant qu'en décembre, il devient rédacteur du Citoyen (fondé par le prince Vladimir Petrovitch Mechtcherski). C'est dans ses pages qu'il va mettre en pratique une idée ancienne, celle d'un Journal qui lui permettrait de développer et partager ses idées sur "la marche du monde". Le titre en sera Journal d'un écrivain. Le premier paraît en supplément du Citoyenen janvier 1873 et se poursuit, quoiqu'irrégulièrement, toute l'année, avant de voir son contenu rassssemblé dans un volume. Il va réitérer en 1876-77. Le Journal est mensuel, constitué d'une douzaine de pages, offre des chroniques, des nouvelles, des réflexions sur la société et l'avenir de la Russie. On y lit un Dostoievski qui fait de l'ombre au grand écrivain qu'il est. Il a toujours eu du goût pour la polémique, se laisse souvent emporter par la colère, prend grand plaisir à être adulé, mais il est difficile de le suivre sur les terrains (plus que glissants) de ses préjugés : antisémitisme virulent, nationalisme exacerbé, mépris allant jusqu'à la haine pourtous les étrangers, Allemands, Français et autres. Quand il arrête la publication du Journal c'est afin de se consacrerà son oeuvre. En 1875, il a publié L'Adolescent. C'est l'année où naît son second fils, Alexi qui va mourir, trois ans après (en 1878) de convulsions épileptiques ce qui mettra son père au désespoir. C'est en 1878 qu'il commence la rédaction des Frères Karamzov dont la publication commence en 1879 dans Le Messager russe. Il sera publié en volume en décembre 1880, dédié à son épouse Anna. L'année 1880 est celle du sacre de Dostoievski. Son discours pour l'inauguration de la statue de Pouchkine, en juin, à Moscou, a soulevé grand enthousiasme dans la jeunesse : il est applaudi, admiré, encensé et enivsage de recommencer la publication du Journal d'un écrivain dont un numéro unique sortira en janvier 1881. Il avait aussi le projet de donner une suite aux Frères Karamazov dont Aliocha aueait été le personnage principal. Mais tout s'arrête le 9 février (28 janvier dans le calendrier Julien) 1878. Reste la mémoire d'un écrivain aux partis pris discutables mais à l'oeuvre, quant à elle, indiscutable dans ses profondeurs et ses beautés avec ses personnages inoubliables. |

||||

A explorer : une page de Inside Walk qui propose de nombreux extraits de l'oeuvre (sans malheureusement identifier les traducteurs) et l'extrait d'un texte d'André Suarès tiré de Trois hommes : Pascal, Ibsen, Dostoïevski, 1913. Le texte entier est disponible sur archive.org. Pour tout savoir sur Dostoievski et son monde, Joseph Frank (1918-2013) Dostoievski, un écrivain dans son temps, Genève, éditions des Syrthes, 2019. Il s'agit d'un condensé de l'oeuvre de Frank en cinq volumes publiée entre 1976 et 2002, publié en 2010 sur les presses de Princeton. |