L'Adieu aux armes, Ernest Hemingway, 1929

|

||

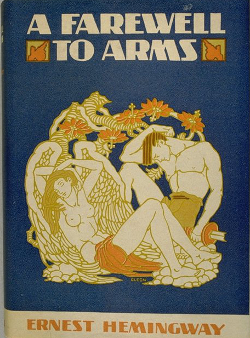

La jaquette de la première édition newyorkaise, Scribner's Sons, 1929 |

ContextesA Farewell to arms est le troisième roman d'Hemingway. A noter que titre original affirme une subjectivité plus grande que sa traduction française puisqu'il utilise le déterminant "a", équivalent du "un", proposant une situation particulière et non une généralité).Il a été précédé par Torrents of Spring (Torrents de printemps) et The Sun Also Rises (Le Soleil se lève aussi) tous deux publiés en 1926, à New York. Cette première édition est dédiée à Gustavus Adolphus, dit Gus, Pfeiffer, oncle fort généreux de sa deuxième épouse, Pauline. C'est grâce à lui qu'ils ont acheté leur maison de Key West où le roman est écrit. Il s'enracine dans l'expérience de l'auteur : engagé volontaire à la Croix rouge en avril 1918 (sa myopie l'ayant écarté de l'armée), il a été envoyé sur le front italien où il est blessé par l'explosion d'un obus le 6 juillet. Evacué sur Milan, il passe trois mois à l'hôpital. Il tombe amoureux d'une jeune infirmière, Agnès H. von Kurowski, Américaine d'ascendance allemande (informations fournies par le jeune frère de Hemingway, Leicester). L'idylle tourne court, Agnès lui préférant un autre homme. Reste un matériau : l'expérience de la guerre, souffrance, mort, horreur, non sens ; celle de l'amour qui pourrait rédimer la première. Mais écrire la guerre n'est pas évident. Durant dix ans, seuls des textes très brefs, comme les vignettes de la première édition de In our time (1924), ou des récits relatifs à l'après-guerre, comme, par exemple, Soldier's Home (Un soldat chez lui), ou The Big Two hearted River (La Grande rivière au coeur double), 1925, ou encore Now, I lay (Maintenant, je me couche), 1927, évoquent ce qui apparaît bien comme un traumatisme, dans la terrible difficulté à renouer avec, ou plus exactement à construire, après le cataclysme, une autre vie, "sans histoire" comme le dit le personnage de la première nouvelle citée ici. L'événement a changé l'individu, sa perception du monde, des autres et de lui-même. D'autres expériences ont aussi apporté leur contribution : celle de la guerre gréco-turque que couvre Hemingway en 1922 pour un journal de Toronto, où il est témoin des exodes de réfugiés (un million et demi de réfugiés fuyant les massacres), par exemple ; celle des séjours en montagne, avec sa première épouse, et l'évocation du jeune couple à Montreux doit beaucoup à ces jours heureux. Sans compter la littérature, mais nous y reviendrons. Hemingway a beaucoup travaillé ce roman. Après un premier jet rédigé en 6 mois, en 1928, il consacre 5 mois de plus à sa révision. La fin, en particulier, semble lui avoir posé un sérieux problème. Une nouvelle édition étasunienne de l'oeuvre, en 2012, incluait les 47 explicits envisagés par l'auteur et collationnés par son petit fils, Sean Hemingway. |

|||

| Le roman est traduit en français, assez rapidement,

puisque publié en 1932. Il a été traduit pour Gallimard par Maurice

Edgar Coindreau, lequel confie, en 1971, à Christian Giudicelli, que

les deux traductions qu'il a assurées à propos d'Hemingway, Le Soleil se lève aussi et L'Adieu aux armes,

ont été des commandes de Gallimard, et que ce sont les seules qu'il ait

faites pour de l'argent. Il avoue ne pas aimer Hemingway et lui

reproche, dans ce roman, en particulier, ce que l'on pourrait résumer

par le terme "mièvrerie", ce qui semble un comble s'agissant

d'Hemingway. Disons que sa traduction est allée dans ce sens. Et comme

Gallimard détient toujours les droits des oeuvres de Hemingway, c'est

toujours la seule disponible sur le marché français. Les lecteurs français de l'écrivain existent déjà en 1932. L'édition est d'ailleurs préfacée, avec enthousiasme et une bonne série de ce qui nous paraît aujourd'hui des clichés, par Drieu La Rochelle, écrivain alors considéré comme l'un des jeunes espoirs de la littérature française. En 1928, Gallimard avait proposé 6 de ses nouvelles, puisées dans différents recueils (c'était en général la règle, ainsi en était-il pour London aussi, par exemple), traduites par Ott de Weymer, sous le titre de la première, 50.000 dollars. |

||||

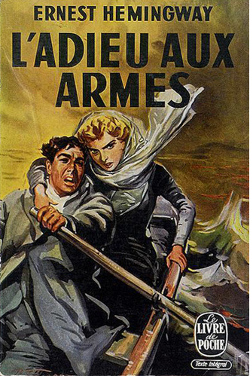

première de couverture du livre de poche, n° 16, 1953. C'est l'histoire d'amour qui est supposée attirer le lecteur. Une histoire menacée, flots tumultueux, vent, solitude de ceux que l'on dirait naufragés. |

Le romanL'organisationHemingway accorde une gande importance à la construction de ses oeuvres, jugeant que la littérature n'est pas de la décoration, mais de l'architecture. Or donc, croyons-le et regardons comment il a construit son roman. Il est distribué en cinq livres, eux-mêmes divisés en chapitres non titrés : 12 pour le premier livre (I à XII), 11 pour le deuxième (XIII à XXIV), 7 pour le troisième (XXV à XXXII), 4 pour le quatrième (XXXIII à XXXVII) et 4 pour la cinquième (XXXVIII à XLI). Dans la littérature qu'a suscitée la Grande guerre, pour l'essentiel de l'ordre du témoignage, le livre de Hemingway se distingue par son caractère romanesque. Ce qu'expriment aussi bien la jaquette de la première édition étasunienne que la couverture du livre de poche en 1953. La guerre est le cadre des amours de Frederic Henry (le narrateur et personnage principal que le traducteur français a jugé bon d'orthographier Frédérick) et Catherine Barkley. Il est lieutenant, ambulancier pour la Croix rouge italienne, elle est infirmière. Ils font connaissance, par l'intermédiaire de l'ami du narrateur, Rinaldi, médecin, à Gorizia. Ils se retrouvent à Milan lorsque Frédéric est blessé et évacué sur l'hôpital américain de la ville. Le livre I à IV raconte donc des amours en temps de guerre. Puis le récit bascule après la longue narration de la retraite de Caporetto (octobre 1917) ; menacé d'être exécuté comme officier déserteur, le narrateur s'enfuit en plongeant dans une rivière et, de fait, déserte vraiment. Les livres IV et V rapportent l'idylle des deux jeunes gens d'abord à Stresa, sur le lac Majeur, puis en Suisse où ils passent clandestinement, et où ils finissent par s'installer à Montreux avant de gagner Lausanne, en mars 1918, pour l'accouchement de Catherine. Cette construction souligne le déséquilibre entre guerre et amour : 30 chapitres pour la guerre, 8 pour l'idylle. Mais un nombre de chapitres décroissants dans les trois parties dominées par la guerre, la troisième qui fait basculer le personnage se déroulant sur quelques jours à peine, retour au Front le 21 octobre, déclenchement de l'offensive de Caporetto le 24, ordre de retraite le 27 (si l'on suit la chronologie historique, non précisée, sauf la date du retour du personnage au front, dans le roman). Comme si la guerre, pourtant de plus en plus présente, s'effaçait déjà pour le personnage. Les deux dernières parties ne connaissent que deux "événements" : la fuite vers la Suisse, l'accouchement de Catherine, le reste consacré au bonheur et à l'équilibre (4 et 4) que croit avoir atteint le personnage principal. Si l'on compare le premier chapitre, très bref, et le dernier beaucoup plus long, les mêmes thèmes cependant s'y retrouvent. Dans le premier, le narrateur voit monter au front des soldats, c'est l'automne, il pleut et les "soldats sous leurs capotes, étaient crottés et mouillés. Leurs fusils étaient mouillés et, sous leurs capotes, ils portaient deux cartouchières de cuir accrochées à leur ceinturon ; et ces étuis en peau grise, lourds de chargeurs emplis de longues et minces cartouches de 6mm.5, faisaient bomber à tel point les capotes que tous ces hommes qui passaient sur la route semblaient être arrivés au sixième mois de leur grossesse." Le lecteur le plus inattentif ne peut manquer de se dire que ces soldats sont gros de la mort qu'ils portent. Dans le dernier, la jeune femme, Catherine, accouche dans un hôpital. La logique induite par le premier chapitre, "Et les choses allaient très mal", ne peut conduire qu'à une tragédie ; ce que, pour un lecteur français, le découpage en cinq actes suggère aussi. Et la pluie qui tombe sur la première scène ne cesse de tomber sur la dernière. |

|||

| Dans

les 30 premiers chapitres, l'amour est sous la menace constante de

la guerre qui semble, dans la condition humaine, une "sottise" (le mot

est souvent répété), mais par là-même évitable. Le thème de la

désertion court tout du long, de manière discrète mais bien présente.

Lorsque le

narrateur-personnage lui échappe, il croit en être quitte avec le

malheur, c'est compter sans la vérité qu'il va être obligé de

découvrir. Il n'y a pas d'échappatoire. Ainsi ce roman, inscrit dans le monde contemporain (automne 1915- mars 1918), qui, par bien des aspects, relève du réalisme (inscription géographique et temporalité précises, attention aux détails, souci du quotidien — le boire et le manger y tiennent une grande place —, prise en compte des corps, de leurs blessures, souffrances, modifications, etc), est-il aussi un roman dont la dimension symbolique ne doit pas être négligée. A travers son utilisation des saisons et de la météorologie, d'abord. La guerre, pour le narrateur-personnage, est toujours associée à la pluie et à l'automne, à un univers bourbeux et souillé. L'amour s'inscrit dans les autres saisons, le printemps, l'été à Milan, puis l'hiver dans les montagnes où l'air pur et dégagé s'associe aux blancheurs de la neige. Ce qui a l'air simple et convenu (c'est souvent la première impression que donne une oeuvre de Hemingway) est bien plus subtil et finement tissé. Par les équivalences de destinées, ensuite. Entre la guerre et l'amour, entre les corps masculins voués au dépeçage (cf. l'explosion de l'obus, au chapitre 9 qui blesse tous les ambulanciers alors qu'ils mangent et dont meurt Passini) et les corps féminins voués à l'enfantement et au risque mortel qu'il fait courir —on est en 1918—, il n'y a pas autant de différence qu'il peut sembler. La vie est mortelle. Un roman d'amour On prête à Malraux ce jugement "Le meilleur roman d'amour depuis Stendhal", et de fait L'Adieu aux armes est un roman d'amour. Un amour bref (un peu moins d'un an) ce qui lui permet de conserver constamment la même intensité. Après avoir raconté leurs retrouvailles après sa désertion, le narrateur commente son bonheur, celui de ne plus être seul, jamais : "mais, nous deux, nous ne nous sentions jamais seuls, et nous n'avions jamais peur quand nous étions ensemble." A diverses reprises, séparé de Catherine, le narrateur-personnage rêve sa présence avec une telle intensité que le glissement du rêve au réel se produit sans avertissement. Cet amour total, sans restriction et sans condition, se manifeste dans le fait qu'ils couchent ensemble aussitôt, sans penser à ce que leur rappelle avec énergie (et un rien d'hystérie) l'amie de Catherine, Ferguson, le risque de grossesse et les ennuis sociaux que cela apporterait à Catherine, et à l'enfant. Tous deux se contentent d'en rire, alors que, de fait, Catherine est déjà enceinte et qu'ils le savent. Mais le reste du monde compte "pour du beurre", comme le dit le narrateur de L'Ecume des jours (Boris Vian). Mais ce n'est pas qu'un beau roman d'amour. |

||||

En 1966, le livre de poche change sa couverture, c'est maintenant la guerre qui apparaît comme la meilleure accroche pour l'acheteur éventuel. |

Une éducation sentimentaleOn pourrait dire de ce roman ce que Flaubert lui-même écrivait à propos de L'Education sentimentale, "Je veux faire l'histoire morale des hommes de ma génération; « sentimentale » serait plus vrai." (Lettre à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, 6 octobre 1864).Hemingway n'aimait pas parler de son travail d'écrivain, aussi les quelques remarques éparses dans son oeuvre sont-elles d'autant plus précieuses. Il lui est arrivé, par exemple, d'insister sur la nécessité impérieuse de la lecture pour un écrivain, surtout celle des plus grands pour savoir, dit-il, "ce qu'il lui faut surpasser." (Monologue pour le Maestro : une lettre de la haute mer. Esquire, octobre 1935) et Flaubert fait partie de la liste. Comme Frédéric Moreau, Frédéric Henry (et le choix du nom n'est évidemment pas un accident ou une coïncidence) se trouve confronté au temps qui est le sien, à l'événement politique essentiel de celui-ci ; pour le héros de Flaubert, c'était la Révolution de 1848, pour Frédéric Henry c'est la première guerre mondiale. Il est aisé de comprendre pourquoi le récit commence à l'automne de 1915 (ce qui ne correspond pas du tout à l'expérience de l'auteur qui, lui, n'est arrivé en Italie qu'en juin 1918 et a été blessé en juillet de la même année. Rappelons que l'armistice intervient en novembre 1918. Hemingway ne retourne pas au front), c'est de la "Grande guerre" qu'il s'agit et la durée a son importance dans l'expérience de ceux qui ont combattu et survécu. Le héros de Hemingway est un très jeune américain, son ami Rinaldi l'appelle "baby" (bébé, si l'on traduit exactement, mais le terme a toujours une nuance de condescendance affectueuse, il remplace notre "mon chou", "mon chéri"), qui se laisse porter par les événements plus qu'il ne les maîtrise, qui ne sait pas très bien pourquoi il s'est engagé : il était là, il parlait italien ; il a tous les défauts et toutes les qualités d'un jeune homme, assez peu discipliné (il laisse volontiers les "hommes" exprimer leur anti militarisme), il ne voit dans les femmes que des proies auxquelles il convient d'ailleurs de mentir, parce que ça fait partie du jeu. Il est assez naïf, plutôt gentil (il n'aime pas se moquer de l'aumônier comme ses camarades), et sa naïveté est un excellent véhicule pour l'ironie, comme Voltaire l'avait démontré. Il dit à Catherine qu'il est brouillé avec sa famille, il vit des mensualités que lui verse son grand-père et dira à la police suisse qu'il étudiait l'architecture. Comme il dit aussi de Catherine qu'elle étudiait les arts, le lecteur ignore s'il ment ou dit vrai. Blessé, il se retrouve à Milan, et ce qu'il n'avait pas compris, malgré ses rêveries partagées par le lecteur, devient une évidence. Lui aussi se trouve devant son "apparition", comme le personnage de Flaubert : "je tournais les yeux vers la porte. C'était Catherine Barkley. / Elle entra dans ma chambre et vint jusqu'à mon lit. / "Hello, chéri", dit-elle. Elle était fraîche et jeune et très belle. Il me semblait que je n'avais jamais vu de femme aussi belle. / "Hello" dis-je. Quand je la vis je sentis que j'en étais amoureux. Tout mon être fut bouleversé." (When I saw her I was in love with her. Everything turned over inside me.) II, 14. |

|||

| Lorsque

Frédéric Henry doit retourner au Front, c'est la fin du mois d'octobre

1917, il arrive juste à temps pour participer de la terrible défaite de

Caporetto, pour se retrouver dans une retraite impossible, dans un

désastre total pour tous et pour lui, il tue un homme, il perd ses

trois ambulances qui s'enlisent dans la boue, il voit un de ses

compagnons se faire tuer stupidement, il est confronté à des exécutions

sommaires d'officiers accusés d'avoir abandonné leurs troupes. Il

décide de faire cession. Le "nous" du premier chapitre ("Cette

année-là, à la fin de l'été, nous habitions une maison qui, par delà la

rivière et la plaine, donnait sur les montagnes." ) se dissout là, mais

il lui reste un autre "nous", réduit à deux, il y a Catherine et

l'enfant qu'elle porte. Les amants se réfugient en Suisse, livre V:

"Cette année-là, la neige apparut très tard. Nous habitions un chalet

brun, au milieu des sapins, sur le flanc de la montagne." Et c'est le

bonheur, un bonheur menacé, le narrateur le perçoit, rétrospectivement,

en racontant cette histoire (IV, 24), parce que rien n'est assuré dans

la vie humaine, sinon la mort "Il [le monde] tue indifféremment les

très bons et les très doux et les très braves. Si vous n'êtes pas parmi

ceux-là, il vous tuera aussi, mais en ce cas, il y mettra le temps." Dans son dialogue avec Flaubert, il semble que Hemingway ait trouvé que Frédéric Moreau vivait encore dans un monde où les désenchantements ne l'avaient pas conduit jusqu'à la vérité où il conduit Frédéric Henry: "C'est toujours comme ça. On meurt. On ne comprend rien. On n'a jamais le temps d'apprendre." Le texte original oppose un "you" "You die" et un "they" "They killed you in the end", où la violence et la cruauté d'une vie qui n'a été donnée que pour être reprise est beaucoup plus sensible que dans le "on" qui traduit les deux pronoms. L'éducation de Frédéric est terminée. Il a rejoint, "in the rain", dans la pluie, ceux que Gertrude Stein appelait "la génération perdue" et dont Le Soleil se lève aussi racontait la vacuité, l'ennui, l'absence de perspective. Il s'est détaché de toutes les valeurs qu'on lui avait inculquées et qui, toutes, se sont révélées mensongères, portées par des mots vides de sens : "Je n'avais rien vu de sacré, et ce qu'on appelait glorieux n'avait pas de gloire, et les sacrifices ressemblaient aux abattoirs de Chicago avec cette différence que la viande ne servait qu'à être enterrée. Il y avait beaucoup de mots que l'on ne pouvait plus tolérer..." (on retrouve cette image des abattoirs dans le récit de Dorgelès, Les Croix de bois) L'amour lui-même s'est révélé un piège cruel, tendu par la vie pour se perpétuer sans se soucier des dommages colatéraux ; on n'est pas très loin de Schopenhauer. Un individu meurt, un autre le remplace. Ce qui arrive à l'une n'arrivera pas à l'autre. Il n'y a pas de morale ici. Que reste-t-il alors ? "le dur désir de durer" comme dit Eluard. Il reste l'oeuvre. Il reste les mots qui donnent sens au non sens. Il reste les mots, bien pesés, bien mesurés, qui transmettent, qui font circuler le savoir acquis, qui exaltent aussi l'amitié, la générosité, la gentillesse, la sagesse du "Carpe diem". S'il n'y pas d'avenir, ni ici, ni au-delà, il reste le présent et ses merveilles, la beauté d'une femme, les bonheurs de l'amour, provisoires mais bonheurs quand même, il reste la dénonciation. Il a beaucoup été dit de Hemingway qu'il aimait la guerre, rien n'est moins sûr. Il la dénonce comme folie. Il ne changera de point de vue que lors de la guerre d'Espagne, non qu'il cesse d'y voir une folie, mais en découvrant que parfois des hommes y sont contraints s'ils ne veulent pas perdre leur dignité, leur liberté, leurs raisons de vivre. |

||||

A lire : sur Fabula, un article de Yan Hamel permettant de mieux saisir la réception faite aux écrivains étasuniens, en France, dans les années 1930. A voir : le film de Frank Borzage, 1932, adaptation très libre, mais belle si l'on apprécie (et ils le méritent) les mélodrames de Borzage. Gary Copper joue le rôle de Frédéric. |