Moralités

légendaires, Jules Laforgue, 1887 (posthume)

|

||

| La fin du XIXe

siècle a bouleversé le monde de la création poétique, à la fois de

manière discrète et spectaculaire. Il n'y a là qu'un paradoxe apparent.

Discrétion, certes, car les très jeunes gens dont les oeuvres

deviendront des phares pour leur postérité, disparaissent aussi vite

qu'ils apparaissent. Lautéramont (Isidore Ducasse) a, à peine, le temps d'écrire Les Chants de Maldoror avant de s'éteindre brutalement de maladie, en 1870. Il a 24 ans. Rimbaud

ne meurt pas, lui, mais disparaît après avoir tout chamboulé en trois

ans (1869-1873). Tristan Corbière meurt à 30 ans (1845-1875) ; Jules

Laforgue à 27 ans (1860-1887). Spectaculaire parce que tous, quoique chacun d'une manière quelque peu différente, bouleversent les codes, renouvellent les thèmes et le langage poétique dans une invention continuelle et surprenante. Valéry en témoigne, dans son discours de réception à l'Académie Française, en 1927. |

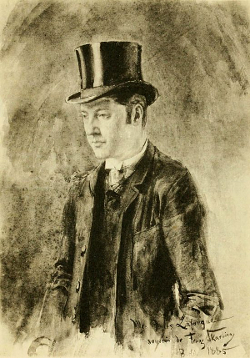

Le poèteIl est né le 16 août 1860 (c'est ce que dit son acte de baptème, mais son livret militaire indique le "20 août") à Montevideo (Uruguay). La famille paternelle avait émigré de Tarbes alors que son père (Charles-Benoît, 1833-1881), avait six ans. Devenu adulte, il avait fondé une institution scolaire puis était devenu employé d'une banque d'affaires. Il avait épousé Pauline Lacolley (1838-1877), la fille d'un industriel fabricant de chaussures, originaire de Normandie. Jules est le second enfant de la famille qui en comptera onze. Il va vivre six ans à Montevideo avant que les grands parents décident de rentrer au pays et que les parents considèrent qu'il est temps de penser à l'éducation des deux aînés.En 1866 donc, la famille (moins le père qui reste pour liquider ses affaires) s'embarque pour la France. C'est un long voyage, pas nécessairement confortable. Finalement, le père viendra récupérer la famille en laissant les deux garçons (l'aîné, Emile, et Jules) à Tarbes sous la garde de cousins. En 1869, les deux garçons deviennent pensionnaires au lycée de Tarbes où ils poursuivront leurs études jusqu'en 1876. Les parents sont revenus en France en 1875 et leur onzième enfant naît à Tarbes. Puis la famille va s'installer à Paris et Jules ccontinue ses études au lycée Fontanes (aujourd'hui Condorcet). L'année suivante sa mère décède après une fausse couche suivie d'une pneumonie. Jules a 17 ans et rate son baccalauréat. Alors que le père retourne vivre à Tarbes, en 1879, Jules et sa soeur Marie restent à Paris (Emile fait son service militaire). Jules publie ses premiers vers. Il fréquente le groupe des hydropathes où il fait la connaissance de Gustave Kahn qui devient son ami. En 1880, il fait la connaissance de Paul Bourget (1852-1935) qui sera à la fois un ami fidèle et une manière de mentor. C'est grâce à lui qu'il devient secrétaire de Charles Ephrussi, critique et collectionneur d'art, en juillet 1881. Encore grâce à lui qu'à la fin de l'année il devient lecteur de l'impératrice d'Allemagne (épouse de Guillaume Ier). Il part pour Berlin en novembre, alors que son père vient de mourir. Entre 1882 et 1886, année où il se marie, il va résider à Berlin et suivre l'impératrice dans ses déplacements. Séjour entrecoupé de temps de vacances passées à Tarbes et à Paris. Il épouse une jeune anglaise, Leah Lee (1861-1888), gouvernante des enfants de l'impératrice. Ils se marient en décembre, à Londres, et vont vivre à Paris. En juillet 1885, Laforgue a publié, à compte d'auteur, les Complaintes (le recueil est dédié à Paul Bourget), puis en novembre L'Imitation de Notre Dame la Lune selon Jules Laforgue (daté de 1886). Le recueil est dédié à Gustave Kahn "et aussi à la mémoire de la petite Salammbô, prêtresse de Tanit". Les années 1885-86 sont particulièrement productives. Il y travaille à ses Moralités légendaires, en même temps qu'aux Fleurs de bonne volonté, qu'il abandonnera pour en faire le réservoir du Concile féerique (publié dans La Vogue, 1886), et des poèmes qui seront ensuite rassemblés sous le titre Derniers vers. Ces oeuvres ne seront publiées en volume qu'après sa mort par les soins de ses amis, Félix Fénéon et Edouard Dujardin. Le retour à Paris, avec Leah, en janvier 1887, est maqué par une affection pulmonaire qui se traîne jusqu'à ce qu'elle se découvre phtisie l'alitant dès le mois d'avril. Il s'éteint en août 1887. Leah ne lui survivra pas longtemps et mourra l'année suivante, en juin 1888, de la même maladie. |

|

photographie d'une aquarelle de Franz Skarbina (1849-1910). Jules Laforgue en 1885. |

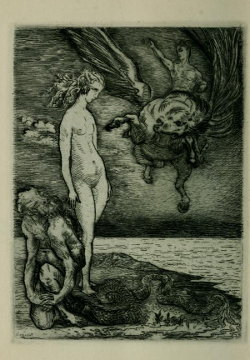

Frontispice gravé par Constantin Brandel (Konstanty Brandel,1880-1870) pour des Moralités légendaires éditées par Crès, en 1920. |

Le recueilLe poète y travaille dès 1885. Il s'agit de récits en prose qu'il définit comme "un ensemble de nouvelles qui ne sont ni du Villiers ni du Maupassant". C'est aussi le temps où il note "Contes pour la jeunesse —prendre les très populaires contes moraux et les raconter avec une psychologie réaliste en les faisant tous rater" (cité par Alissa le Blanc).Lorsqu'il envisage leur publication, vers juin-juillet 1886, il hésite sur le titre entre "vieux canevas, âmes du jour" (comme il l'écrivait à Gustave Kahn, le 3 juin 1886, "Mon volume de nouvelles, tu en connais le principe : de vieux canevas brodés d'âmes à la mode"), "moralités légendaires", "fabliaux d'antan" ou encore "sachets éventés". L'ensemble de ces titres met l'accent sur l'absence totale de nouveauté (vieux, légendaires, antan, éventés). Il conservera "Moralités légendaires", le plus sybillin, pour un recueil composé de six textes : Hamlet, ou les suites de la piété filiale (prépublication dans La Vogue, en novembre-décembre 1886)

Un septième texte en a été écarté sur l'injonction (lettre du 29

juillet 1887) d'Edouard Dujardin (qui le publiera cependant, en

janvier 1888, dans La Revue indépendante qu'il dirige). D'abord intitulé L'Incomprise, il est devenu ensuite Les Deux pigeons.Le Miracle des roses Lohengrin, fils de Parsifal (prépublication dans La Vogue en juillet-août 1886) Salomé (prépublication dans La Vogue, juin-juillet 1886. C'est le premier texte auquel il travaille quand il envisage son recueil de proses) Persée et Andromède, ou le plus heureux des trois Pan et la Syrinx, ou l'invention de la flûte à sept tuyaux Revenons au titre du recueil Il est singulier dans l'association d'un substantif et d'un adjectif qui semblent avoir inversé leurs rôles : on peut imaginer des légendes morales, mais qu'est-ce donc que des "moralités" légendaires ? le mot "moralité" renvoie à la fois au domaine religieux et à celui de l'éthique. Au Moyen Age ce sont de courtes pièces de théâtre où une action est représentée à l'aide de personnages allégoriques dans un but d'édification (le seul texte qui pourrait s'y apparenter étant "Les deux piegeons" qui en a été écarté). Plus tard, c'est une leçon de bonnes moeurs (ce qu'il faut faire ou ne pas faire conformément à un état social donné) tirée d'une fable ou d'un conte (cf. Perrault), mais ce n'est ni la fable, ni le conte en eux-mêmes. Sans doute faut-il aussi y vaguement entendre un souvenir moqueur des Contes moraux (1755-1759) de Marmontel (comme la note de 1885 semblait l'indiquer), puisque tout jeune, Jules Laforgue avait signé une de ses productions (jamais publiée) Marmontel fils. |

|||

Pan poursuivant Syrinx, 1787, Gilles-Lambert Godecharle (1750-1835). Paris, musée du Louvre. |

Reste

l'adjectif "légendaires" qui qualifie ces moralités. Est-ce à

dire qu'elles sont devenues si fameuses qu'elles sont entrées dans la

légende ? ou au contraire qu'elles n'ont aucune réalité, aucune

existence sinon fictionnelle ? L'étymologie du mot "légende" y

inviterait sans doute qui vient du latin "legere", lire, et plus

précisément "ce qui doit être lu". Manière de rappeler que nous sommes

en pleine littérature laquelle, comme le rappelle Hamlet, n'est faite

que de "mots, des mots, des mots". Quelle que soit l'interprétation qui lui est prétée, les titres des six textes qui composent le recueil permettent de percevoir qu'il s'agit bien de "vieux canevas", les noms propres qui les désignent renvoyant à des histoires connues de tous, l'école s'étant, pour la plupart, chargée de les faire connaître. Mais il faut noter aussi, que ces personnages (et leurs histoires) s'inscrivent dans l'actualité du temps ("brodés d'âmes à la mode" disait le poète), qu'il s'agisse du héros shakespearien (dont les Romantiques ont longuement exalté le personnage) ou de celui que les controverses autour de Wagner ont rendu familier. "Salomé" incarne ce personnage symbolique de la femme fatale dont Flaubert (comme d'autres, y compris les peintres) a rappelé l'histoire (Hérodias, 1877). La succession de ces titres invite aussi à constater que le thème dominant semble bien être les rapports du masculin et du féminin puisque les quatre premiers textes alternent un héros masculin et un héros féminin (les "roses" connotant — on est dans l'ordre du cliché— le féminin) et les deux dernières mettant en scène le couple avec le caractère surprenant du commentaire accolé à "Persée et Andromède": "le plus heureux des trois" ; quel est ce troisième ? On est à la limite du théâtre de boulevard. Des récits énigmatiques Dans son étude sur Paul Bourget (parue dans Les Hommes d'aujourd'hui en 1887) le poète notera qu'écrire ce n'est jamais que répéter "«En vérité, je vous le dis, il n’y a que copiasses et recopiasses !»? Voilà le Lotus de la Bonne Loi." Pourtant, malgré cette malédiction (du moins Laforgue le ressent-il ainsi dès qu'il prend une plume), il faut écrire. Et la preuve, c'est qu'il ne cesse de le faire. Comment faire ? d'abord en se munissant d'un narrateur facétieux qui se cache ou se dévoile, et quand il se dévoile, c'est toujours pour pointer du doigt le convenu de l'événement, des personnages, du décor, mais c'est aussi pour mettre à jour de l'inattendu, Hamlet se rêve en auteur dramatique, Salomé ne danse pas mais discourt, comme une manière de député ou de philosophe abscons, Persée est un jeune abruti imbu de lui-même, et Pan ne rêve que d'inventer de nouvelles musiques et donc de disposer d'autre chose que de son malheureux galoubet. Ce narrateur, le plus souvent goguenard, dénonce toutes les conventions. Il souligne à plaisir le fait que toutes les histoires se télescopent continuement, que l'originalité de l'un devient le cliché de l'autre et qu'au fond, probablement, tout se répète toujours : la vie (laquelle se perpétue au grand dam de ses victimes, aussi bien les hommes que les femmes jouant, à leur insu, le plus souvent, le rôle que la Nature leur impose), la mort (toujours inévitablement violente). |

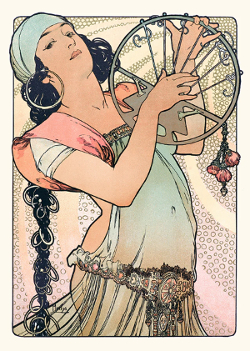

| Des femmes, des hommes, du désir, de la vie et de la mort Chacun des textes proposés dans le recueil met à mal, d'une certaine façon, des certitudes fondées sur l'habitude. Ces histoires, ces personnages, sont si connus qu'il ne viendrait à l'idée de personne (sauf au poète) de les interroger. C'est pourtant ce que fait Laforgue, en les racontant à son tour, dans une langue qui mêle tous les registres, du plus familier ("me la couler douce" s'exclame Hamlet) au plus sophistiqué, en rapprochant des récits et des écrivains sans commune mesure, ainsi de Shakespeare et de Flaubert (aussi bien les Trois contes que Salammbô ou La Tentation de saint Antoine), d'Ovide et du conte de fée ("Persée et Andromède" s'achève dans "La belle et la bête" de madame Leprince de Beaumont), en les baignant tous dans une coloration musicale qui a beaucoup à voir avec ce que d'aucuns nommeraient les excès de l'opéra, lesquels ont sans aucun doute joué leur partie dans l'inspiration du poète. Pendant son séjour à Berlin, il a beaucoup fréquenté l'opéra et vu, entre autres, L'Hérodiade de Massenet (Salomé est bien une "vision fugitive", apparaissant et disparaissant dans le récit : "une jeune fille mélodieusement emmousselinée d'arachnéenne jonquille à pois noirs"), le Hamlet d'Ambroise Thomas, et Lohengrin de Wagner. Tous ces récits proposaient des "modèles" masculins et féminins, une vision de l'amour (et/ou du devoir), que leur nouelle version bat en brèche. Les figures masculines sont loin des images de force, de maîtrise de soi, de générosité qu'elles étaient supposées véhiculer ; elles ne s'intéressent pas vraiment aux figures féminines, Hamlet s'inquiète moins de l'Ophélie réelle qu'il laisse mourir que de son incarnation sur la scène, à travers l'actrice qui va jouer son rôle ; Persée ne s'occupe que de lui, Pan a beau courir après Syrinx, c'est moins la nymphe qui occupe ses pensées que la volonté artistique qui l'habite. Quant aux figures féminines, adolescentes boudeuses (comme Andromède) ou facétieuses (comme Syrinx qui fait aussi penser à Atalante et à son goût du défi), femmes fatales sans le savoir ni le comprendre ("Le miracle des roses"), elles obéissent à la fois à une misogynie complexe du poète (quelqu'un a dit de lui qu'il était un "misogyne amoureux") et à un "air du temps" masculin que les transformations du monde féminin inquiètent en cette fin de siècle. Ce ne sont, en tous cas, pas des figures dont on pourra faire de "bonnes épouses" ou des "mères dévouées", trop libres, trop indépendantes (Andromède préfère le "monstre" au beau Persée). L'ensemble inquiète, amuse, interroge, ouvre des perspectives sur le poids et le rôle de la littérature dans nos idéologies, pouvant tout autant être une machine à "décerveler", en nous faisant croire ce que les sociétés (du moins leurs systèmes de pouvoir) veulent que nous croyons, que stimuler l'esprit critique en nous fournissons des outils pour "déconstruire" ce qui voudrait être pris pour des évidences. |

Salomé, 1897, Alphonse Mucha (1860-1939) |

A écouter : Une vie, une oeuvre, "Rien ne veut rien dire", Claude Mettra et Isabelle Yhuel, avec Daniel Grojnowski (éditeur des Oeuvres de Laforgue à L'Age d'homme), émission diffusée sur France Culture le 29/12/1988. Dans les Nuits de France culture, présenté par Hubert Juin, Hamlet dit par Francis Huster, 9 juin 2022 (rediffusion d'une émission du 13/10/1975)

A lire : "Du poncif etc... Le cas des Moralités légendaires de Jules Laforgue", Alissa Le Blanc, dans Les Cahiers de narratologie, n° 17, 2009, "Stéréotypes et narration littéraire". |