L'Attrape-coeurs,

Jerome David Salinger, 1951 / 1953

|

||

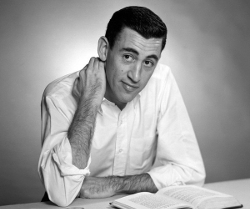

Photographie des années

1950

|

L'auteurDe la difficulté d'approcher cet étonnant écrivain. J.D. Salinger, J. D. pour Jerome David. Salinger a fui toute sa vie la publicité et a cessé de publier après 1965.Que sait-on au juste ? Qu'il est né le le 1er janvier 1919, à New York, dans une famille aisée, où l'a précédé une soeur aînée, Doris, née en 1911. La famille paternelle est juive, originaire de Pologne et suffisamment religieuse pour qu'il fasse sa Bar Mitzvah à l'âge requis. Il semble avoir eu un parcours scolaire heurté et des relations difficiles avec son père. A vingt ans, il suit des cours d'écriture à l'université de Columbia. Un de ses professeurs, Whit Burnett, est aussi l’éditeur d'une revue, Story Magazine. Il y publie la première nouvelle de son élève, en 1940, The Young Folks. Salinger écrit et publie mais la guerre arrive. En 1942, il est enrôlé. Il survivra au Débarquement du 6 juin 1944, à la bataille des Ardennes, pendant l'hiver 1944-1945, et fera partie de ceux qui entrent les premiers dans les camps de concentration. Il n'est guère étonnant que le jeune soldat en ait fait une maladie. Il est hospitalisé en 1945. Il reste en Allemagne quelques mois après la guerre, au cours desquels il se marie. Un mariage qui dure peu. Lorsqu'il est libéré de ses obligations militaires, il reprend sa vie d'écrivain à New York. Il semble bien qu'elle n'avait pas cessé du tout, et qu'il ait proposé durant la guerre divers récits à divers magazines. |

|||

| Mais le retour est surtout marqué par la parution

d'une nouvelle

remarquable, A perfect Day

for

Bananafish (Un

jour rêvé pour

le poisson banane) en 1948. Toutefois, le vrai choc

va être la

publication, en 1951, de L'Attrape-coeurs

(The Catcher in the Rye).

Le

roman est aussitôt un succès mais déclenche aussi une

polémique qui

va perdurer tout autant que le succès. Il semble que

Salinger ne

résiste pas longtemps à tant de bruit. En 1953, après la

publication de Nine

Stories (Nouvelles,

dans la traduction

française, 1961, avec une très belle préface de Jean-Louis

Curtis) qui rassemble neuf nouvelles dont sept ont été

préalablement publiées dans le New

Yorker, il quitte New York pour une petite ville du

New

Hampshire, Cornick, où il vivra le reste de sa vie. Il

continue

toutefois à publier dans les magazines; en 1961, il

rassemble en

volume deux de ses nouvelles, sous le titre Franny et Zooey

(traduit en

français par Bernard Willerval, publié en 1962) et en

1963, deux

autres, Raise High the

Roof Beam,

Carpenters and Seymour: an introduction (textes

traduits en

français par Bernard Willerval sous le titre Dressez haut la poutre

maîtresse,

charpentiers suivi de Seymour

: une introduction et publiés en 1964, toujours par

Robert

Laffont). Le dernier texte publié par Salinger, intitulé Hapworth 16, 1924, paraît en 1965, dans le New Yorker du 19 juin. Ensuite, c'est le silence. Pourtant, il paraît excessif de parler de "réclusion" ; simplement Salinger se refuse au jeu des interviews, des photographies, et à la publication. Lorsque, en 1974, quelques nouvelles du début des années 1940 sont rassemblées et publiées par un éditeur sans son aval, il proteste fermement et accorde une interview à un journaliste du New York Times, auquel il explique, entre autres, qu'il y a "une merveilleuse paix dans la non publication... J'aime écrire. J'adore écrire. Mais je n'écris que pour moi et pour mon propre plaisir." Et lorsque l'on lit les quelques textes publiés, cette affirmation ne peut guère être mise en doute ; Salinger a baigné toute sa vie dans la littérature et la liste des écrivains qu'il avoue aimer est fort longue et éclectique. Il est difficile de l'imaginer cessant d'écrire, et il est vraisemblable qu'il a écrit toute sa vie. Ce qu'il a fait de ses textes est une tout autre affaire. Et il a vécu, comme il le voulait, à l'écart, mais certes pas en reclus, il s'est marié deux fois, a eu deux enfants, est resté proche de ses amis (comme on peut le découvrir à propos de son amitié avec Donald Hartog), et proche de lui-même, nous l'espérons, jusqu'à sa mort en 2010. Il nous reste ses livres à lire, et relire, et relire sans fin pour en savourer la beauté et l'étrangeté. |

||||

Le romanPublié en 1951, aux Etats Unis, c'est un succès immédiat. On ne peut pas en dire autant en France. Robert Laffont le fait traduire par Jean-Baptiste Rossi qui deviendra célèbre sous le nom de Sébastien Japrisot (1931-2003) ; le roman sort en 1953, mais c'est un échec de librairie. Il faut attendre la traduction de Nine Stories, toujours par les soins de Jean-Baptiste Rossi, sous le titre de Nouvelles, en 1961, pour que tout d'un coup le public français découvre qu'il existe un certain Salinger, et que c'est un grand écrivain. Du coup, L'Attrape-coeurs bénéficie de ce succès et il est lu. En 1986, Laffont en publie une nouvelle traduction, celle d'Annie Saumont. C'est, actuellement, celle qui prévaut. Et que l'éditeur vient de publier, à nouveau, en 2016, sous une couverture reprenant l'originale étasunienne de 1951.Sept ans de réflexionQu'est-ce qui n'a pas marché en 1953 ?Certains ont mis en cause le titre, trop proche de L'Arrache-coeur de Boris Vian paru la même année. Mais cela semble une raison bien secondaire. Robert Laffont, son éditeur français, considérait que les critiques s'étaient "arrêtés devant le rudesse de la forme et [étaient] restés insensibles à l'exceptionnelle tendresse du roman." Un argument plus solide, sans aucun doute. Cette narration à la première personne, dans une langue au plus près de la langue parlée, truffée de jurons, de mots grossiers, de répétitions, de phrases laissées en suspens sur la formule "et tout ça" ("and all"), de jugements à l'emporte-pièces sur la vie, la société, l'école, les adultes en général, donnait de l'adolescence une image qui contrariait les clichés habituels. Elle détonnait pour le moins avec un imaginaire français de l'adolescence, plutôt sucré, dont Le Grand Meaulnes restait le fleuron. L'adolescence s'y parlait au passé, dans le regret d'un temps que les reconstructions mémorielles recouvraient d'un voile irrisé, celui des possibles, des aspirations, de l'amitié, de l'amour comme un absolu, de la liberté, d'une innocence encore proche de celle volontiers attribuée à l'enfance. Mais elle détonnait tout autant avec les récits d'enfance/adolescence malheureuses dont la littérature n'avait pas non plus été avare (Mauriac, Bazin, etc.). |

Première de couverture de la première édition en français, Robert Laffont, 1953 |

|||

|

Or, L'Attrape-coeurs,

c'était exactement le contraire, du moins en apparence, ni

adolescence

rêvée, ni adolescence malheureuse, du moins en termes

sociaux et

familiaux; quant à l'adolescent révolté, dont le personnage

du roman

aurait pu se rapprocher, il s'incarnait dans le mythe

Rimbaud et se

justifiait par la poésie, avec lequel le héros de Salinger

n'avait rien

à voir. Peut-être aurait-on pu penser à la Confession

d'un enfant

du siècle de Musset (1836), mais on ne le fit pas. Dix ans après, le contexte a changé. La guerre d'Algérie est passée par là et les Nouvelles qui toutes, ou presque, mettent en jeu le poids de la guerre sur les très jeunes gens qui l'ont subie au sortir de leur enfance, a certainement changé l'appréciation de l'écrivain et, par contre-coup, suscité l'intérêt pour son précédent roman. Son narrateur n'est-il pas un très jeune homme, dix-sept ans lorsqu'il raconte, mais seize au moment de "ce truc dingue qui [lui] est arrivé" (that madman stuff that happened to me), mal dans sa peau et mal dans la vie, en quête d'un sens toujours fuyant, d'une méfiance maladive à l'égard des adultes, mais presque autant à l'égard de ses pairs. Ce malaise qu'incarnait le personnage pouvait alors trouver des échos dans celui de tant de jeunes gens qui ne se reconnaissaient plus dans leur société et se sentaient floués. Sans doute n'étaient-ils pas loin de penser que les adultes étaient tous, comme le résume Curtis dans sa préface aux Nouvelles "des salauds (bastards), des pignoufs (jerks) ou des truqueurs (phonies)", en somme des faux-jetons et Curtis aurait pu compléter avec "crétins (moron)" dont le personnage fait la catégorie idéale où ranger tous ses pairs. Un peu comme Musset, il n'excepte de ce désastre que les enfants, c'est-à-dire ceux dont l'âge n'atteint pas encore les "teen" de l'adolescence (qui en anglais commence avec 13 ans, "thirteen"). Le titre et la dédicaceLe titre anglais "The Catcher in the Rye" (L'attrapeur dans les seigles) est explicité par le narrateur-personnage lui-même à la fin du chapitre 24. Sa petite soeur Phoebe (dix ans) exigeant qu'il dise ce qu'il aime vraiment, il reprend une chanson, Comin' Thro' the Rye ["Coming through the Rye" — En venant à travers les seigles], de Robert Burns, poète écossais (1759-1796) qu'il a entendu chanter par un enfant de six ans, quelques heures auparavant ; il commet une erreur d'interprétation en remplaçant le verbe rencontrer (meet / "if a body meet a body") par le verbe attraper (catch) mais il n'y a pas de confusion sur le terme "body" (corps) comme la traduction française le fait penser en remplaçant "corps" par "coeur" imposant une interprétation sentimentale et idéaliste, qu'ignore l'original. Ce qu'il veut devenir c'est le protecteur des enfants qui joueraient dans un champ de seigle au bord d'une falaise, pour les empêcher de tomber ; le cas échéant, il les attraperait. Ce n'est pas l'esprit d'enfance qu'il s'agit de préserver, mais bel et bien les corps des enfants, dans leur apparente indifférenciation, pourrait-on dire. |

Projet de couverture pour une possible édition polonaise du roman, 2011, M. S. Corley. Une des plus belles idées de couverture du roman que j'ai rencontrées. |

|||

| S'il y a bien là le désir de

retenir l'enfance dans son statut d'enfance, excluant la

sexualité dont

parle nettement le poème de Burns (la jeune fille mouillée

dans le

champ de seigle, les corps qui se rencontrent, le baiser),

ce ne peut

être un rêve d'enfant. En témoigne la petite soeur qui,

elle, envisage

un avenir adulte "ingénieur, avocat". Sans doute faut-il

aussi y voir,

dans son onirisme, le désir, en somme, d'habiter la

littérature,

l'espace du poème est le seul enviable. La dédicace du roman, "A ma mère", étant elle aussi ambivalente sur ce plan-là car, à priori, une dédicace est l'oeuvre de l'auteur (celui dont le nom est affiché sur la couverture) mais dans un récit à la première personne, elle peut aussi être entendue comme relevant de ce je narrateur. Elle conforterait alors le refus de Holden Caulfield de se détacher de sa propre enfance, en soulignant le lien de dépendance de l'enfant à la mère. D'ailleurs, si bien peu de gens trouvent grâce à ses yeux, les mères échappent à sa vindicte généralisée, même s'il ne peut s'empêcher de les trouver "hystériques" (entendons réagissant trop intensément aux sottises de leurs rejetons) ou "bornées" (au sens de crédules, puisqu'elles sont prêtes à croire tout ce qu'on leur dit de bien sur leur progéniture), mais aussi dotées d'un sens télépathique indiscutable, puisque Holden n'a pas besoin de parler au téléphone pour que sa mère sache que c'est lui qui appelle. |

||||

Guy Carleton Wiggins (1883-1962), Lower Fifth Avenue at Night (vers 1918 / 1920) |

Un roman composéMalgré les apparences, le langage parlé en première personne, les digressions, la progression par association d'idées, les exagérations constantes dans l'évaluation des situations, des comportements, les commentaires du personnage sur lui-même et sur les autres, sur les petits événements advenus, qui lui donnent un air d'improvisation et semblent garantir son caractère de confidence authentique, il s'agit bel et bien d'un roman soigneusement construit, de l'arrogance initiale aux larmes finales du narrateur-personnage et à l'aveu à peine masqué de sa détresse. Le narrateur, en effet, dans son récit, place de nombreux échos qui construisent la cohérence de son univers mental, par exemple la rencontre avec le professeur d'histoire au début, inquiétant parce qu'il est l'incarnation de la vieillesse, et la rencontre avec son ancien professeur de lettres, à la fin, dont la tendresse le panique. Les attentes du personnage tournent toujours court, son désir d'être aimé ne parvenant jamais à s'accepter comme tel.L'essentiel du récit est un retour en arrière où, sur le modèle autobiographique, le personnage se dédouble en narrateur et personnage ; le narrateur évaluant au présent le personnage dont les activités (plutôt que les actions) et les réflexions sont rapportées au passé ; ce retour en arrière est encadré par les circonstances de ce récit, fait quelques mois plus tard, dans une "maison de repos" (incipit et explicit) qui paraît à la fois relever de l'hôpital ("C'est comme ça que j'ai attrapé des B.K. [bacilles de Koch id. tuberculose] et qu'on m'a envoyé ici pour ces foutus contrôles et radio et tout." (chap. 1) et de la clinique psychiatrique impliquée dans l'incipit, par l'anamnèse proposée à un "vous" auditeur. Il se déroule en 26 chapitres dont le dernier forme l'épilogue, sous la forme d'un jugement personnel que porte le narrateur-personnage sur son récit. Le récitIl rapporte, à la première personne, deux jours dans l'existence de Holden Caulfield, sorte d'anti David Copperfield dont il se démarque explicitement, mais dont il porte, dans son patronyme, la marque puisque la dernière syllabe est "field", comme dans Copperfield, et que la première "caul" signifie "coiffe", cette membrane placentaire avec laquelle certains enfants naissent, ce qui est le cas du héros de Dickens. Ces deux jours commencent un samedi de décembre dans l'école (College) dont il vient d'être renvoyé (c'est son quatrième renvoi) et se terminent le lundi, dans l'après-midi, devant le manège de Central Park, sous la pluie. |

|||

| Le narrateur a quitté son

collège en catimini et, au lieu de rentrer dans sa famille,

à New York,

il erre dans la ville. Le récit est à la fois celui de ses

errances extérieures dans l'espace réel, de ses rencontres,

et de

ses errances intérieures dans ses interrogations et certains

de ses

souvenirs, en particulier ceux relatifs à son frère décédé,

Allie, qui

avait deux ans de moins que lui et qui est mort à 11 ans,

"l'année de

mes treize ans" dit le narrateur, d'une leucémie. Les détracteurs du roman lui reprochent d'être vide d'événements. De fait, au sens strict, il ne se passe rien dans cette histoire, rien sinon le double mouvement qui fait du récit de l'effondrement d'un esprit, de plus en plus coincé dans ses tentatives d'évasion, dans sa quête d'un sens à trouver au monde et à sa vie, dans sa peur aussi sans doute de devenir adulte, celui aussi de sa rédemption par l'écriture puisque l'explicit prend acte de cette puissance du récit transformant tous les faux jetons du monde en êtres essentiels : "Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous manquer" (Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody). Le narrateurLa force du récit tient à cette subjectivité du personnage principal, Holden Caulfield, dont le nom est connu, dès le 2e chapitre, par la lecture scandalisée, par son professeur, du mot écrit et signé sur sa copie d'histoire, en lieu et place du devoir.Le lecteur sait en outre qu'il mesure 1,86 m, que l'année de ses 16 ans (celle du récit) il a grandi de 16 cm, et qu'il a des cheveux blancs, ce qui fait de lui un être à part, jamais vraiment situé dans sa classe d'âge. Ce récit paraît être, au premier abord, un monologue adressé à un "vous" qui pourrait être un psychiatre/psychanalyste puisque le lieu où il s'exprime est " cette foutue baraque" (this crumby place) où il a été obligé de "venir pour [se] retaper" après, selon son propre aveu, avoir "été pas mal esquinté" (I got pretty run-down and had to come out and take it easy) ; mais bien sûr, ce "vous" inclut le lecteur. Les termes familiers, voire argotiques, le refus de s'inscrire dans un exercice défini d'avance "je ne vais pas vous défiler ma complète biographie", témoignent des refus de Holden, de sa solitude, de la confusion de ses sentiments sous ses airs péremptoires. Mais à l'encontre de ce qu'il affirme, ne pas vouloir inscrire son récit dans 'toutes ces conneries à la David Copperfield "(all that David Copperfield kind of crap), en réalité c'est bien de cela qu'il s'agit, du récit de ces deux jours qui vont faire de Holden un écrivain, ce qui est le parcours même de David Copperfield. Car s'il avoue être le plus grand menteur de la terre, ce menteur est un inventeur, comme le prouvent le texte sur la balle de baseball qu'il rédige pour son co-turne qui n'y comprend rien, aussi bien que les saynètes qu'il invente pour les uns et les autres, voire pour lui-même ; ce n'est qu'en racontant qu'il parvient à donner une réalité aux êtres et aux choses. Car que faire si l'on ne peut pas être "catcher in the rye", protecteur d'une enfance éternelle, sinon raconter des histoires, inventer, donner des sens à l'incohérence des événements. Dans le tissage de son récit la mort et la sexualité ("Le sexe, j'y comprends vraiment rien" dit Holden) tiennent une place importante. La mort qui apparaît d'abord de façon plaisante, dans le devoir d'histoire sur l'Egypte, ou dans son expression favorite "Ça me tue" (It killed me) mais dont, assez rapidement, le lecteur perçoit qu'elle est continûment présente dans son inquiétude. De même, la question de la sexualité apparaît d'abord sous la forme des interrogations inhérentes à l'adolescence, envie et dégoût à l'égard des plus âgés, comme son co-turne, Stradlater, qui "couchent", lui semble-t-il; Stradlater qui déclenche sa rage pour avoir eu un rendez-vous avec la jeune fille que lui, Holden, avait connue deux ans auparavant et qu'il n'a pas osé aller saluer pendant qu'elle attendait son ami. Préoccupation que la chanson de Burns souligne, et que la découverte des "Fuck you" (allez vous faire foutre) graffités sur les murs de l'école de sa petite soeur exacerbe, sans compter les nombreux autres moments où la question se pose avec acuité, par exemple dans ses deux tentatives avec les prostituées. Vieillir, mourir, Holden Caulfield se débat dans ce piège sans trouver d'issue. Et il n'y en a pas, sauf à les raconter. La littérature occupant, elle aussi, une place essentielle dans ce récit où le narrateur commence par récuser Dickens, puis souligne son admiration pour Karen Blixen dont il relit Out of Africa (La Ferme africaine). La littérature apparaît comme le seul moyen d'échapper au désespoir, de transformer en beauté et en émotions l'insupportable. Lire L'Attrape-coeurs, c'est découvrir qu'il faudra le relire et le relire encore. Une vraie toile d'araignée dans laquelle se prend le lecteur, chaque lecture lui faisant découvrir des ramifications qu'il n'avait pas remarquées dans la lecture précédente. Tous les lecteurs sont Holden Caulfield, ou l'ont été hier, ou le seront demain, empêtrés qu'ils sont, que nous sommes dans des désirs plus grands que nous, des malentendus perpétuels, des attentes jamais satisfaites, des peurs jamais éclaircies, des maladresses de gestes autant que de paroles. Les aventures (au sens propre du terme : ce qui advient) d'Holden Caulfield ouvrent, pour chaque lecteur, des portes vers lui-même, font rire et pleurer en même temps et donnent "assez envie de téléphoner" à Salinger, comme Holden aimerait appeler Karen Blixen ou Ring Lardner. Malheureusement, comme Ring Lardner (1885-1933), Salinger est mort, comme aussi Karen Blixen (1885-1962). Reste le livre. Inépuisable... |

||||