Et

on tuera tous les affreux, Boris Vian, 1948

|

||

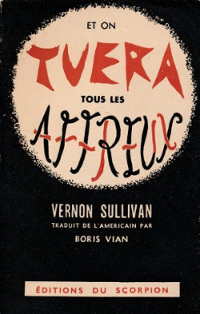

Première de couverture de l'édition originale, 1947 |

Vernon SullivanC'est la troisième publication de Boris Vian signée de ce nom après J'irai cracher sur vos tombes, 1947, et Les Morts ont tous la même peau, 1948 ; elle se démarque des précédentes par une tonalité résolument ludique, comme le fera aussi la quatrième et dernière, Elles ne se rendent pas compte, 1950, au moment où, d'ailleurs, le masque est tombé depuis longtemps.L'invention de Vernon Sullivan remonte donc à 1947. Jean d'Halluin, jeune éditeur du Scorpion, aurait demandé à Vian de lui fabriquer un succès, dans le genre roman policier américain, certains témoins parlent d'un roman à la Henri Miller. Pour des raisons éditoriales (c'est ce que demande le marché, pour parler comme au XXIe siècle), ce récit, rédigé très rapidement, entre une semaine et quinze jours, selon les sources, sera présenté comme une traduction et signé d'un nom à consonnance américaine. En vérité, l'association de ces noms vient tout droit de l'orchestre dans lequel jouait Vian, Sullivan était le nom du pianiste et Vernon celui d'un autre musicien. La pratique du pseudonyme américanisé est courante, la Série noire de Marcel Duhamel (création en 1945) ne s'en prive pas et les autres maisons d'édition, par exemple Le Fleuve noir (création en 1949), lui emboîtent le pas, et de très nombreux écrivains français de romans policiers adoptent aussi des pseudonymes de ce type (toujours le marché!). Vian, dans la préface du premier roman, J'irai cracher sur vos tombes, dessine rapidement le portrait de l'auteur. Américain, il aurait rencontré Jean d'Halluin en 1946, aurait été un blanc avec de lointaines origines noires qui se considérait "plus comme un Noir que comme un Blanc", un véritable écrivain, mais que la puritaine Amérique refusait de publier, dont la préface dévoilait les influences, James Cain, et le projet, montrer qu'un noir pouvait faire preuve d'autant de férocité qu'un blanc. Cela ne faisait pas grand chose, et face à la plainte de Daniel Parker, avocat animateur d'un "Cartel d'action sociale et morale", il a fallu donner un peu plus de consistance au personnage, en écrivant une version "originale" en anglais et en publiant d'autres titres de l'auteur. Sans compter que le premier roman ayant vraiment été un énorme succès de librairie (110.000 exemplaires), les suivants pouvaient espérer bénéficier de cet élan. Mais après Les Morts ont tous la même peau, dans l'exacte lignée du premier, Vian infléchit la trajectoire de Sullivan dans le sens de la blague et de l'humour. |

| |

Première de couverture de l'édition Christian Bourgois, 1975, qui utilise le personnage de la pin-up. |

Le contexteLa guerre est terminée depuis trois ans, mais ses séquelles sont encore bien visibles (difficultés de la vie quotidienne, approvisionnement — les tickets de rationnement existent encore ; en 1947, des colis alimentaires américains sont distribués dans les écoles —, logements rares, petits, sans confort). De plus la France, depuis 1946, doit faire face, dans ce qu'on appelle encore l'Indochine, à la première des guerres de décolonisation. Par rapport à l'Europe plus ou moins dévastée, selon les régions, les Etats-Unis (l'Amérique) apparaissent comme un univers enviable, un "pays de cocagne", où règne l'abondance et le luxe (chocolat, chewing-gum, cigarettes, bas nylon, et autres denrées rares alors, que la présence des troupes américaines va populariser) ; les soldats américains bénéficient encore de l'aura de libérateurs, ils apparaissent tous "beaux" aux yeux des Français, grands, musclés, sûrs d'eux ; de même qu'avec le retour des productions cinématographiques hollywoodiennes, le spectateur découvre "l'american way of life", des intérieurs spacieux, des appareils ménagers, les grosses voitures qui vont longtemps faire rêver ; les images de pin-ups, répandues par les soldats, envahissent les garages et l'imaginaire. Cette Amérique fascine, et tout ce qui en vient fascine également, sa littérature, comme sa musique, ses danses comme ses acteurs. Territoire de l'abondance et du rêve, elle a aussi ses zones d'ombre (gangsters, trafics, violence) que le roman policier explore dans des récits rapides, où prime l'action, dont le personnage principal va du détective dur-à-cuire (hardboiled) au gangster ou au criminel, faciles à lire et affichant des thèmes, la violence, le sexe, que la littérature française n'aborde que de manière oblique, y compris dans sa littérature policière (Simenon, Malet, par exemple, dont les univers sont pourtant bien sombres). Il s'agit, de fait, d'une littérature de grande consommation. Les maisons d'édition en publient beaucoup (2, 3 voire 4 volumes par mois en vitesse de croisière, atteinte dans les années cinquante.) Et Vian dans sa postface des Morts ont tous la même peau le disait ouvertement : "[...] un bon thème [...] traité commercialement, comme il l'était, aboutissait à un roman populaire, de lecture facile et de bonne vente. Un roman [...] que j'avais traduit [...] pour une raison bien simple : le bifteck vaut son pesant de nougat et le nougat est très cher."La vogue des romans policiers s'explique sans doute aussi par un mécanisme compensatoire, dans un monde difficile sur lequel les gens ordinaires se sentent peu de prise, ces livres, aussi noirs soient-ils, fournissent, au moins le temps de la lecture, l'impression de saisir les rouages, l'envers du décor et du monde et une certaine remise en ordre, les criminels finissent mal et le détective, quels que soient ses déboires en cours de route, finit toujours par s'en sortir, du moins chez les auteurs que l'on traduit alors de préférence, Chandler, Hammet, Chase qui, bien qu'Anglais a choisi un pseudonyme qui peut le faire passer pour Américain et développe ses intrigues aux USA où, pas davantage que Vian, il n'a mis les pieds. Toutefois, l'année où Vian écrit ce roman est aussi celle où il traduit, pour la Série noire, le roman de Chandler, Le Grand sommeil (The Big Sleep). |

||

Le romanD'abord publiée en feuilleton dans France-Dimanche (février-avril 1948), avant de l'être en volume au Scorpion, l'histoire utilise tous les ingrédients de cet imaginaire américain. Ses personnages sont jeunes, beaux, riches, et surtout d'une abyssale naïveté qui est un facteur important dans le comique du récit. Le jeune Rocky Bailey (19 ans et six mois et dont le nom est homophone de "bêler" en français) se fait droguer, enlever et "voler" son sperme. Se retrouvant au petit matin dans la boîte de nuit où il a laissé ses copains, il découvre avec eux un cadavre. C'est le début traditionnel (le cadavre) d'un récit policier. Le journaliste (Gary Killian), le policier (Nick Defato) et Bailey vont enquêter sur ce meurtre, lequel paraît d'emblée lié à l'enlèvement de Rocky. Remontant la piste des assassins, les personnages vont découvrir les agissements du docteur Markus Schutz. Le roman policier se mâtine alors de science fiction (mais c'est encore compatible avec l'imaginaire d'une Amérique largement en avance sur le plan des techniques). Le docteur Schutz disparaît vers une île, un clin d'oeil à celle du docteur Moreau (L'Île du docteur Moreau, Wells, 1896 ; première traduction en français en 1901) qui produit une attente particulière chez le lecteur visant à accentuer l'effet de surprise et le rire. De même que le laboratoire du docteur, sur le continent, fait penser aux première pages du Meilleur des mondes de Huxley, 1932 (traduit en 1933, chez Plon).Au niveau de l'intrigue, tout l'art de Vian, dans ce récit désopilant, consiste à prendre le contrepied des attentes du lecteur, ce qui commence dès les premières pages car il est bien rare que l'on enlève un garçon en le droguant (la règle du roman policier veut que les victimes de ce procédé soient les femmes) et encore plus rare que le but de cet enlèvement soit de l'inciter à coucher avec une jolie fille, et encore, encore plus rare que le garçon se récuse à le faire. Le comble étant, bien entendu, atteint dans les dernières pages et une fin aussi surprenante qu'immorale, immorale au sens des codes du genre s'entend, car aucun ordre n'est rétabli, bien au contraire, et d'une certaine manière le savant fou est de fait un bienfaiteur de l'humanité, et tous les "affreux" doivent le bénir. Joli pied de nez aux sérieux de tous poils. A l'encontre des deux premiers Vernon Sullivan, Vian transparaît régulièrement derrière son pseudonyme, à commencer par cet aveu du narrateur-personnage "On ne le dirait pas à me voir, mais les bosses que font mes muscles sont les apparences trompeuses sous lesquelles se dissimule mon petit coeur de Cendrillon." Si le lecteur n'a pas compris qu'il est parti pour une vaste séance de rigolade, que lui faut-il? Le reste est à l'avenant, y compris la présence du chien Noonoo qui se dévoile progressivement très proche du Mackintosh de Vercoquin et le plancton, partageant avec lui un certain dédain pour les activités humaines, en passant par les images dont Vian a le secret consistant souvent à réactiver des clichés, "elle a même des dents à monter sur des bagues." ou à inventer des formulations, par exemple, s'évanouir devient "s'envoyer aux pays des poux volants." Le choix des noms des personnages relève aussi du même esprit, jeux de sonorités, jeux de mots, pour ne citer que l'exemple d'Andy Sigman dont le nom véridique est Franck Say (et qui est Français quoique travaillant pour le FBI). |

||||

Sweet Dreams baby, 1965, Roy Lichtenstein (1923-1997) |

Le mélange des genresLe roman policier est le genre premier dans lequel s'insère le récit. Il lui doit son intrigue, une enquête pour découvrir les assassins de Petrossian (dont la moralité est aussi noire que le caviar) et l'origine des photos qui angoissent Rocky, sans compter la disparition de diverses jolies filles, et ses personnages : Rocky, parce qu'il est la victime d'un enlèvement inexpliqué (s'il sait bien ce qui lui est arrivé, il ne comprend pas le cadre dans lequel cet événement prend son sens), le journaliste, parce que depuis Edgar Poe, Le mystère de Marie Roget, où l'enquêteur Dupin ne travaille qu'à partir de coupures de presse et de rapports de police, celui-ci apparaît comme le spécialiste de la mise en récit du "mystère", et le policier, ami du journaliste ; le couple policier-journaliste, à la fois complices et rivaux, se retrouve dans de nombreux romans policiers, aussi bien anglophones que francophones, le second plus susceptible, par passion du scoop, que le premier, tenu par les lois, de découvrir ce qui ne le regarde pas. Comme dans les romans policiers américains, l'alcool et les jolies filles, plus ou moins dangereuses, ne manquent pas. Le choix d'un langage familier, voire argotique, l'importance des dialogues, le refus de la psychologie (explicite) relèvent aussi du genre.Mais l'enquête glisse rapidement, comme nous l'avons dit plus haut, dans la science-fiction, avec le personnage du "savant fou" (formule commode quoique simpliste) dont Mary Shelley, la première, imagina les traits et les ambitions avec son docteur Frankenstein et sa créature, que Vian réajuste en docteur Markus Schutz et C-16, "raté" se souvenant, de temps à autre, qu'il est supposé détester son créateur et qui en dévoile tous les secrets. Mais le personnage du "savant fou" qui, après Mary Shelley, est devenu récurrent dans les récits d'anticipation, a toujours pour objectif de dominer le monde, ce qui pousse du côté du roman d'espionnage : c'est la stabilité de l'Etat qui est menacée et l'Etat y répond par l'action de ses services secrets, ici le FBI (indéniablement plus connu que la CIA récemment créée, en 1947) avec l'appui de l'armée puisqu'il est nécessaire d'aller débusquer dans ses retranchements le docteur, dans son île. Mais c'est aussi, sur le mode comique un roman d'apprentissage, à tout le moins un roman d'initiation sexuelle, pour Rocky (le "petit coeur de Cendrillon") qui avait fait le serment de rester puceau jusqu'à vingt ans, et découvre, en rompant son serment, dans le chapitre "Je me dévergonde", le plaisir avec Sunday Love (au nom prédestiné) puis enrichit ses découvertes de toutes les divines créatures qui croisent son chemin. La vraie vie, bagarres et sexe, c'est nettement mieux que l'entraînement sportif. |

|||

| Et l'ensemble s'ordonne sous

le signe du cinéma et de la bande dessinée.

Le monde du roman est un monde de couleurs vives, ainsi Gary

Killian, le journaliste est-il "un joli garçon brun à la peau bleutée"

qui porte un "bow-tie" (noeud papillon) "rouge clair", ou un paysage se

dessine-t-il à travers "le chant des pinsons bleus du Gabon dans une

plantation d'orangers en contrebas de la route." Ces notations,

nombreuses, rappellent l'univers des bandes dessinées, déjà bien

présentes dans la France de l'entre deux guerres avec Les Pieds Nickelés, Le Journal de Mickey... Le dessin

est stylisé et les couleurs tonitruantes, ce qui est bien le cas du

roman. Et comme Popeye, les muscles des personnages masculins font

des bosses et Bailey ne rêve que de manger "un double steack aux

épinards". Quand au cinéma, il est là sur tous les plans y compris celui du jeu de mot. L'action se passe à Los-Angeles, ville entièrement réinventée par l'onomastique où, de temps à autre, un nom identifiable (en particulier pour le lecteur de romans policiers familier de Chandler) répand son effet de réel sur tous les autres. Le deuxième ami de Bailey, Douglas Thruck ("truc", bien sûr) écrit dans "un canard de cinéma" et "travaille à la grande oeuvre de sa vie, une Esthétique du cinéma...", Sunday Love est "Un espoir de la 'Metro'" (entendons Metro Goldwyn Mayer, un des plus anciens et plus importants studios d'Hollywood), une des filles disparues s'appelle Cynthia Spotlight (projecteur), et ce que Bailey sait de la vie lui vient du cinéma "les films de Bogart m'ont enseigné que dans ce métier-là [celui de détective] on en prend plein la poire plus souvent qu'à son tour...", exactement comme sa façon de percevoir les jeunes femmes, ainsi de Sunday Love "genre Linda Darnell", ou de la jeune femme qu'on lui propose la nuit de son enlèvement : "une beauté assez suprenante. On dirait qu'on l'a fabriquée avec les seins de Jane Russel, les jambes de Betty Grable, les yeux de de Bacall et ainsi de suite." Manière humoristique de prévenir le lecteur que "tout ça, c'est du cinéma", à entendre au sens de jeu, d'images. Nous l'avons précisé pour les personnages, aussi beaux, aussi parfaits que des "stars". Il en est de même pour les poursuites en voiture, genre peu littéraire à priori mais fort cinématographique et un cliché des films policiers, ici poursuite et attaque de l'ambulance transportant un cadavre, poursuite des bandits pour découvrir leur "résidence". Les voitures sont nombreuses, c'est presque un défilé, de la Buick à la Cadillac, en passant par la Chrysler et la Chevrolet (Vian adorait les belles voitures !). On s'y bagarre, à coups de poings, d'objets contondants, de revolver aussi et quelques cadavres ponctuent l'histoire, mais comme ce sont ceux de très "méchants", généralement tués par les "gentils" en état de légitime défense, le lecteur non seulement ne s'en trouble pas mais s'en réjouit ! eh! oui, tout cela est très immoral. Il n'est jusqu'au film de guerre qui ne soit aussi convoqué, à deux reprises, pour investir le laboratoire clandestin et pour débarquer dans l'île. En somme, Et on tuera tous les affreux, est un cocktail que l'on pourrait aisément croire improvisé à partir d'ingrédients connus et appréciés dans le but déclaré de provoquer l'ébriété du lecteur. Mais c'est aussi, comme toute oeuvre littéraire, une "machine" à provoquer la réflexion. Cet univers, où l'apparence seule importe, laquelle doit répondre à un seul et unique patron dans lequel la caractéristique "jeune" est prépondérante, quoique non suffisante, ressemble beaucoup à celui dans lequel nous vivons, et le docteur Markus Schutz, finalement, ne fait que réaliser ce dont beaucoup rêvent, sans percevoir le cauchemar de la "série". Et on tuera tous les affreux, joyeusement et méchamment (chez Vian cela va souvent ensemble), fait l'éloge de la différence (les filles s'y conduisent souvent comme des garçons, et les garçons comme des filles, par exemple ) et pourrait emprunter sa "morale" (au sens de leçon, bien sûr) à Houdar de La Motte : "L'ennui naquit un jour de l'uniformité." (Fables, 1719), ce que le roman démontre à plaisir. |

||||

A lire : en visitant l'exposition consacrée à Vian par la BnF, s'attarder à lire l'article signé Gary Killian, amusant pastiche de Vian pour des informations quand même sérieuses sur Sullivan / Vian. A écouter : quelques chansons "policières" de Vian, pour rire . "Arthur où t'as mis le corps ?" (Boris Vian, Louis Bessières) chanté par Serge Reggiani ; "L'interminable tango des perceurs de coffre-forts" (Boris Vian, Jimmy Walter) par les Frères Jacques. |