L'Etrange

histoire de Peter Schlemihl, Adelbert von Chamisso, 1814

|

||

| Ce

tout petit livre qui tient du conte, de l'apologue, de

l'autobiographie, est bien plus célèbre que son auteur. Il paraît dans

sa langue originale, l'allemand, en 1814, sous le titre Peter Schlemihls wundersame Geschichte.

Chamisso expliquera à son frère Hippolyte (lettre du 21 mars 1821) qui

fournira la première traduction française (1821) l'origine du nom « […]

Dans le dialecte juif, on appelle de ce nom des gens malheureux ou

maladroits auxquels rien ne réussit […]" Et dans la même lettre, il

précisait aussi que le nom signifiait en même temps "aimé de Dieu".

Autrement dit, le nom marquait un être paradoxal, à la fois "maudit" et

"béni", comme sans doute pourrait-on dire tout être humain. Quant à l'adjectif "wundersam", Bernard Lortholary, dans sa préface à l'édition Folio de 1992, en précise l'emploi : "Les romantiques en ont fait un mot à la mode" en soulignant un "spectre sémantique très large qui va de sens anciens (admirable, prodigieux) aux sens d'aujourd'hui (mystérieux, étrange, bizarre) en passant par le sens central et le plus fréquent auquel correspondait le mot français merveilleux [...] L'édition bilingue (Folio 1992), préfacée par Bernard Lortholary, propose la traduction d'Albert Lortholary datant de 1934. |

L'auteurIl est né Louis Charles Adélaïde de Chamisso de Boncourt, le 30 janvier 1781 (il est baptisé le 31), en France, au château de Boncourt près de Châlons-en-Champagne. Il est le sixième enfant de ses parents qui en auront sept. Il passera son enfance au château avant que, en 1792, ses parents décident de fuir, avec leurs sept enfants, un pays devenu peu sûr pour la noblesse. Commence alors une vie d'errance sur les chemins de l'émigration, Hollande et Allemagne. En 1796, son frère Prudent trouve un poste d'enseignant à Berlin où il le fait venir. Le jeune homme devient page à la Cour de Prusse, puis à 17 ans soldat dans l'armée prussienne en qualité d'enseigne. En 1801, il est promu lieutenant. Il est envoyé à Hameln (rendu célèbre par le conte de Grimm et son joueur de flûte) où il s'ennuie et lit tout ce qu'il peut et écrit de même, en allemand. Son premier texte, en 1806, voit apparaître le nom qu'il s'est choisi Adelberts Fabel (Fable d’Adelbert) signée Adelbert von Chamisso.Après le Consulat, la famille regagne la France, mais Adelbert ne parvient pas à choisir entre pays d'origine et pays d'accueil. Les années se succèdent faites d'allers et retours entre la France et Berlin avec des années fastes comme 1804, où se forme, à Berlin, un cercle de poètes et d'artistes dont il fait partie avec délectation (TIeck, Brentano, Jean-Paul, Schlegel, les frères Humbolt, le philologue et le naturaliste), et des années moins fastes lorsqu'il se retrouve seul et tiraillé entre ses diverses appartenances. Il se liera avec Germaine de Staël qu'il suivra à Coppet (1810). C'est à elle qu'il confie son mal-être : "je suis français en Allemagne et allemand en France, catholique chez les protestants, protestant chez les catholiques, philosophe chez les gens religieux et cagot chez les gens sans préjugés ; homme du monde chez les savants, et pédant dans le monde, jacobin chez les aristocrates, et chez les démocrates un noble, un homme de l’Ancien Régime, etc. Je ne suis nulle part de mise, je suis partout étranger – je voudrais trop étreindre, tout m’échappe. Je suis malheureux… " Pourtant ce séjour à Coppet où il herborise en compagnie du fils de son amie lui ouvre de nouvelles perspectives et il décide de rentrer à Berlin pour y faire des études scientifiques. S'il s'incrit bien à l'université, en 1812, c'était compter sans la guerre qui ne se fait pas oublier. Son ami Hitzig l'envoie s'occuper des collections du comte Itznplitz ; il s'agit surtout de le mettre à l'écart d'un conflit opposant Français et Prussiens. C'est dans son château qu'il écrira L'Etrange histoire de Peter Schlemihl dont il dit "Cet été là, pour me distraire et pour l'amusement des enfants d'un ami, j'écrivis le conte Peter Schlemihl" (Cité par Jacques Brosse dans son introduction au Voyage autour du monde, Corti, 1991). En 1815, il apprend que les Russes organisent une expédition maritime sous le commandement d'Otto von Kotzebue. Son ami Hitzig connaît le père de ce dernier, présente Chamisso, nanti de recommandations de ses professeurs, et il s'embarque pour trois ans (1815-1819) puisque l'expédition devient un tour du monde. Son travail fera de lui un botaniste reconnu. Au retour, en 1818, il devient conservateur du jardin botanique de Berlin, ce qu'il restera jusqu'à sa mort. En 1820, il épouse la jeune Antonie Piaste (1800-1837). Ils auront sept enfants. Son travail scientifique se poursuit et gagne en éclat. Il continue à écrire aussi des poèmes qui lui valent la célébrité en Allemagne, au point qu'en 1821, Chateaubriand lui rend visite qui cite dans Les Mémoires d'Outre-tombe la traduction d'un de ses poèmes. Une visite dont Chamisso n'a pas vraiment gardé un souvenir ébloui. Durant l'hiver 1834-1835, il reprend ses notes des années 1815-1818, et compose Voyage autour du monde 1815-1818. Son ami Hitzig publiera ses oeuvres complètes en 1836. Le poète s'éteint le 21 août 1838 à Berlin où il est inhumé. |

Portrait de Adelbert von Chamisso, dessin de E.T.A. Hoffmann, 1805 |

Illustration de George Cruikshank (1792-1878) pour une édition anglophone de 1824. Mina découvrant avec horreur l'absence d'ombre de Peter Schlemihl |

Un conteCe petit récit fort court; quoique divisé en onze chapitres; en a de nombreuses caractéristiques. D'abord, en ce que son auteur le disait destiné à des enfants, ensuite parce qu'il emprunte à plaisir des motifs venus d'autres contes. La fable de l'homme qui vend son ombre rappelle sur le mode ironique la triste aventure de Faust, ce que l'auteur ne se fait faute de souligner mais son "homme en gris", plus retors que Méphistophélès, joue du chantage : l'ombre qui a l'air si peu importante n'est achetée que dans le but d'être échangée contre l'âme, proie plus appropriée aux menées du diable.Le terne magicien qui propose au naïf Peter Schlemihl de lui acheter son ombre lui propose en échange toutes sortes d'objets magiques empruntés aux récits des amis de Chamisso qui, eux-mêmes, les avaient empruntés aux légendes et contes populaires germaniques (chap. 1). L'atmosphère du premier chapitre semble tout droit sortie des Mille et une nuits avec son magicien qui fait surgir de sa poche des objets de plus en plus imposants puisqu'allant du taffetas destiné à panser un doigt égratigné à trois fringants chevaux harnachés et sellés. Plus tard, lorsque Schlemihl aura enfin compris à qui il a affaire, qu'il se débarassera de la bourse et du diable par la même occasion, il se trouvera en possession des bottes de sept lieues (bottes d'occasion puisque trop pauvre pour en acheter des neuves) volées par le Petit Poucet à l'ogre (Perrault et Tieck, chap. 9). Comme chez Perrault où les bottes servent à se déplacer faisant la fortune du petit Poucet qui devient courrier du Roi, les déplacements de Peter Schlemihl arpenteront le monde pour en recenser les merveilles naturelles. Du conte aussi il reprend la structure : un personnage de jeune homme pauvre qui, après bien des épreuves, trouve enfin sa voie ; comme les personnages y sont des fonctions et non des caractères, y compris la jeune fille, Mina, qui concentre sur elle toutes les qualités des jeunes filles de contes de fée : grâce, beauté, sincérité, etc., ce qui ne va pas sans mièvrerie. Un jeu autobiographiqueLe récit prend la forme d'une longue lettre envoyée par son narrateur-protagoniste, Peter Schlemihl, à Chamisso lui-même à qui il s'adresse nommément à plusieurs reprises, en particulier dans l'explicit.La "confession" du narrateur-protagoniste est accréditée par deux préfaces de Chamisso, l'une rédigée pour la traduction française de 1822, l'autre pour celle de 1838 que l'éditeur allemand reprend en 1839. Chamisso s'y porte garant de l'existence de Peter Schlemihl dont il a été l'ami. |

|||

| L'écrivain, par ailleurs,

prête à

son personnage des traits qui lui sont propres : l'habitude invétérée

de fumer, le compagnonnage d'un chien nommé Figaro, le nom de son

propre serviteur, Bendel ; comme les noms des deux jeunes femmes dont

il est successivement amoureux ont été empruntés à deux de ses amies,

"la belle Fanny" à Fanny Hertz et "Mina" à Wilhelmine (Helmina)

von Kleucke. Plus profondément, l'aventure de Peter Schlemihl qui a vendu son ombre pour une bourse inépuisable et qui découvre que tout riche qu'il est (ce dont sans doute il avait rêvé lorsqu'il état pauvre et inconnu) il est un paria que le moindre passant (valet, paysan ou autre) est en droit de conspuer et de fuir, peut s'interpréter comme la représentation du malaise viscéral de Chamisso ne se sentant nulle part chez lui, comme il l'exposait à son amie Germaine de Staël, un "déplacé", un "marginal" à qui il manque quelque chose d'impondérable et, pourtant, d'essentiel. Il n'est jusqu'à l'avenir scientifique de Peter Schlemihl qui n'apparaisse comme une sorte de prédiction dont l'auteur ignore encore qu'elle se réalisera vraiment. |

||||

Un apologueLe petit récit de Chamisso en a toutes les vertus, se prêtant à toutes les interprétations. La plus immédiate est d'abord celle de tout conte, transmettre des valeurs. Le jeune Peter Schlemihl se laisse tenter par la richesse croyant naïvement qu'elle fait le bonheur. Il apprend à ses dépens qu'il a fait le mauvais choix. Par delà cette condamnation d'une société qui a fait de l'argent son maître mot, est aussi stigmatisé le conformisme : Peter veut être comme les autres, ceux qu'il envie, sans percevoir leur futilité ni leur superficialité. Mais "être comme les autres" suppose d'abandonner son identité propre, ce qui fait justement la différence ; l'ironie de l'histoire étant que cet abandon, celui de l'ombre, rende visible ce qui aurait dû être caché. La disparition de l'ombre devient le signe visible des compromissions du jeune homme d'où son rejet, son exclusion et la solitude à laquelle il est condamné malgré ses richesses. Il reste pourtant des sentiments dans ce monde où ne comptent, c'est le cas de le dire, que les apparences procurées par l'argent, ainsi devient-il le "comte" Peter sans avoir rien fait pour cela. Le personnage de Bendel, tout serviteur qu'il est, le prend en pitié et s'efforce de lui faciliter la vie. Mina l'aime quoiqu'en fille obéissante elle l'abandonne lorsque son père l'exige pour épouser le coquin de Rascal qui bâtit sa fortune en volant son maître. Mina et Bendel prouveront leur vérité en employant l'argent mal acquis au bénéfice des autres puisqu'ils géreront un hôpital (auquel ils ont donné le nom de leur ami q'uils croient disparu) que découvrira Peter en tombant malade. Ils ne le reconnaîtront pas, mais il apprendra, lui, qu'il peut y avoir un bon usage de la richesse consistant non dans l'ostentation mais dans la bonté et le partage. Plus subtile est la moralité que développe la fin du récit, lorsque Peter se délivre de la bourse magique et donc du diable. Il ne retrouve pas son ombre, certes, mais il apprend à jouer avec les cartes que le sort lui a données. Les bottes de sept lieues lui permettent de parcourir le monde, pas entièrement certes, puisqu'elles ne lui permettront pas d'atteindre l'Australie, qu'elles peuvent même se révéler dangereuses (il manque se noyer), mais qu'elles ouvrent un nouveau destin, celui du scientifique : découvertes sur le terrain et analyse dans sa "Thébaïde" où il met en forme ses découvertes pour les transmettre à autrui puisqu'il annonce que ses travaux seront, avant sa mort, déposés à l'université de Berlin. Ainsi le récit qui débute sur le mode de la cruauté (ostracisme, solitude, désespoir) s'achève-t-il sur une note optimiste : il y a toujours moyen de transformer la malchance en chance, en quelque sorte. |

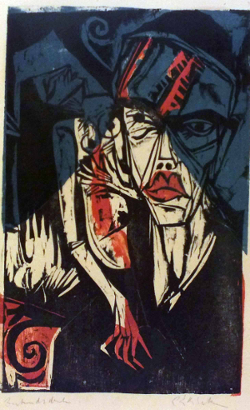

Schlemilh rencontre son ombre, une des séries peintes sur le thème de Schlemihl, en 1915-1916 par Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) |

L'ombreSi le petit roman a fasciné les lecteurs dès sa publication (il a très vite été traduit en français et en anglais), c'est surtout à la vente de l'ombre qu'il le doit. "Vendre son âme au diable" faisait, en somme, partie d'un folklore ancien auquel Goethe venait de donner un lustre particulier, mais vendre son ombre ? Quel intérêt le diable pouvait-il y trouver ? Aussi cette interrogation ouvrait-elle la voie à toutes les interprétations possibles. Dans la préface de 1838, Chamisso en rappelle l'existence avant de préciser qu'il ignore absolument ce que signifie "l'ombre" et se contente de rappeler la définition physique tirée d'un manuel et qui peut se résumer à "Diminution plus ou moins importante de l'intensité lumineuse dans une zone soustraite au rayonnement direct par l'interposition d'une masse opaque" (CNRTL).Une matérialité que ne conteste nullement le personnage qui, dans les trois mensonges qu'il imagine pour expliquer l'absence de son ombre, en fait un appendice corporel. Au peintre qu'il sollicite, il explique qu'elle est restée prisonnière de la glace, en Russie ; au garde forestier, il affirme qu'elle a été trouée par l'inadversance d'un homme lui ayant marché dessus et qu'il l'a envoyé en réparation ; enfin, au vieux paysan qui chemine à ses côtés, il assure que sa disparition est due à une maladie qui lui a fait perdre cheveux, ongles et ombre. Mais la pirouette de Chamisso ne peut faire oublier que dans nombre de légendes, comme dans les croyances répandues dans diverses cultures, l'ombre comme le reflet sont perçus comme des doubles de l'individu. Les détacher de celui-ci revient à retrancher l'être humain de sa qualité de vivant. L'être humain est un corps solide et ne peut perdre cette propriété qu'en rejoignant le monde des morts puisque plus rien ne vient prouver sa qualité d'existant. D'ailleurs, Homère, déjà, faisait des Enfers, le royaume des ombres. Aux yeux de tous ceux qui le croisent, Peter Schlemihl sans ombre ne peut pas être une créature naturelle, il suscite donc la peur et le rejet. Il est perçu comme appartenant au monde des morts, des fantômes. Si bien que l'ombre, en apparence si peu importante et, en français, le mot renvoie toujours aux idées d'inconsistance (abandonner la proie pour l'ombre, n'être que l'ombre de soi-même), de fugace, de changeant (l'ombre est par définition instable puisque changeant au cours de la journée, disparaissant lorsque la lumière n'y est plus), est l'inessentiel essentiel ; ce à quoi ne s'accorde aucune importance, un visible quasiment invisble dont seule la perte peut faire saisir l'importance. Certains l'ont interprétée comme le symbole des appartenances dont se serait coupé l'écrivain, Français choisissant l'Allemagne et la langue allemande pour s'exprimer littérairement, noble choisisant la roture, autrement dit le travail et cherchant la reconnaissance dans ses qualités scientifques et non dans sa naissance. Se couper de son ombre reviendrait à se séparer de son passé et, du coup, à se retrouver sans identité. Sans doute aussi, pourrait-on en faire l'image de la conscience, au sens de la capacité à distinguer le bien du mal. Peut-être est-ce ainsi que la voit le diable qui ne tarit pas d'éloge à son égard : "j'ai plusieurs fois — permettez-moi de vous le dire, monsieur — réellement contemplé avec une indicible admiration l'ombre si belle, si belle que vous projetez au soleil". L'ombre traduisant sans doute la rectitude du jeune Schlemihl qui, après un premier moment d'admiration pour le monde de John Thomas, s'y sent de plus en plus mal à l'aise et était en train de fuir lorsque l'homme en gris le rattrape. |

Sans doute aussi pourrait)on en faireKämpfe -Qualen der Liebe (Conflits -Tourments de l'amour), gravure sur bois, appartient à la série Peter Schlemihl, 1915. Ernst Ludwig Kirchner. Brüke Museum, Berlin. |

|||

| Acceptant

de vendre son ombre, il s'enfonce dans le monde "matériel" où l'or

détermine le bien et le mal. Qu'il puisse s'agir de "conscience", c'est

ce que met en évidence le conte qu'écrit Hoffmann, en 1815, où son

narrateur rencontre Peter Schlemihl dans une taverne, mais encore

l'homme qui a perdu son reflet. Erasmus Spicker s'est laissé prendre

par la luxure au point de devenir criminel, puis de donner son reflet à

la femme qui l'a ensorcelé. Menacé de perdre son âme (signer un pacte

avec le diable) il est sauvé par l'ombre de sa mère et part en quête de

son reflet en compagnie de Peter Schlemihl bien que leur compagnonnage

tourne court: "Mais ils ne purent s'accorder, et se quittèrent en

s'injuriant l'un l'autre, comme deux sonneurs en goguette." (traduction

P. Christian, 1842) Le reflet comme l'ombre peuvent être des substituts de ce que la religion chrétienne appelle "âme", le principe immortel de l'humain mortel. Quelques années plus tard, en 1847, Andersen reprendra le thème de l'ombre détachée de son corps, mais pour en faire la part "mauvaise" de ce dernier. Son personnage ne veut pas raconter son aventure pour éviter d'être accusé d'imiter l'histoire de l' homme sans ombre [que ] tout le monde [...] connaissait chez lui, dans les pays froids". Une histoire qui fait couler beaucoup d'encre, tant chez les érudits, que chez les créateurs, témoin Haruki Murakami dont le dernier roman, La Ville aux murs incertains (2025), en reprend la thématique. |

||||

Pour en savoir plus sur les expéditions scientifiques de Chamisso : écouter une conférence de René-Marc Pille sur CRLV. Et sur la poésie comme sur l'entourage berlinois de Chamisso

durant ses années de formation.

A lire : une variation de Hoffmann, Le Reflet perdu (1815) où il

met en scène Chamisso sous les traits de Peter Schlemihl (grand,

maigre, longue chevelure, pipe, et botanique)Une lecture psychanalytique du roman, Oeuvre et vie d'Aldebert von Chamisso de Sabine Parmentier in Figures de la psychanalyse, "L'inconnue de la sublimation", 2002. |