La

Main coupée, Blaise Cendrars, 1946

|

||

| Pour Valentina |

||

|

"Ce livre intimement impersonnel"

Cendrars,

lettre à J.-H. Lévesque, 30 janvier 1945

|

| Le deuxième volume de ce

qu'il est convenu d'appeler "la tétralogie" (L'Homme foudroyé,

La Main coupée, Bourlinguer, Le Lotissement du ciel) s'écrit

dans la foulée du premier. A peine, en effet, Cendrars a-t-il fini de

rédiger L'Homme foudroyé,

dont il enregistre le point final le "13 décembre 1944", qu'il entame

la rédaction de La Main coupée, datant ses premiers

mots du "17 décembre 1944". Le texte est publié en 1946 et rencontre assez difficilement son public. La seconde guerre mondiale vient de s'achever, les séquelles en sont à la fois visibles et sensibles, et beaucoup se demandent ce que vient alors faire dans les librairies un livre entièrement consacré à la première guerre mondiale, même si, parfois, l'écrivain relie ces événements anciens aux tout récents. |

||||

Première de couverture, coll. Folio. 1990. Indéniablement, la plus belle et la plus intelligente imaginée pour ce roman. Illustration de Jean-Louis Guitard |

Un récit autobiographique ? des Mémoires ?

S'agit-il pour l'auteur de "raconter sa vie", ou à tout le moins une partie essentielle de sa vie, en développant

les quelques pages ouvrant L' Homme

foudroyé et intitulées "Dans

le silence de la nuit" ? A première vue, on pourrait le croire :

c'est le même cadre spatial, le front dans la Somme : Tilloloy, Roye,

Bus, Conchy-les-Ponts, Frise, etc.; c'est aussi le même cadre

temporel : la

première année de la Grande Guerre (automne 1914 - juillet 1915). Les

faits s'inscrivent bien dans la biographie de l'auteur lequel s'est

engagé en août 1914, sous son patronyme, Sauser, après avoir signé avec

son ami Canudo et d'autres un "Appel" à la mobilisation des

étrangers. |

|||

| D'autre

part, l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage principal

ne fait pas de doute, car le "je", narrateur et personnage, est

identifié in-fine par la

visite du

policier de la Sûreté (équivalent des Renseignements généraux

contemporains) spécialisé dans la surveillance des artistes et qui

dévoile, au moins pour le lecteur, son incognito (" «J'ai percé votre

incognito, Blaise Cendrars», me dit-il"), nom qu'il répète ensuite à

satiété. Pourtant si "je" est le personnage central de ce récit, en assurant la cohérence et la continuité, c'est plutôt comme "récitant" que réellement comme protagoniste, car le lecteur en apprend beaucoup sur ses camarades de combat et fort peu sur lui-même, même s'il se donne le plus souvent le rôle de chef de file, dans ce qui est nommé "notre petite guerre". Le récit relève davantage du rassemblement d'anecdotes que du déroulement chronologique d'une année de guerre. Enfin, malgré le titre, "La main coupée", incitant à rattacher le texte à l'amputation de son auteur, le récit s'interrompt avant cet événement, même s'il en est fait mention à la fin du chapitre 6. Il y a bien une main coupée dans le chapitre 20, intitulé "Le lys rouge", qui surgit inopinément "tomb[ée] du ciel" affirme l'un des personnages, par un beau jour de juin, au milieu des hommes qu'elle affole, mais cette "main coupée", par les circonstances mêmes du récit, malgré son caractère d'hallucination collective — ou à cause de — relève visiblement du symbole. "A qui était cette main, ce bras droit, ce sang qui coulait comme la sève ?" N'étant à personne, cette main coupée est celle de tous. Signe peut-être de la destruction de toute certitude, ne dit-on pas d'une chose dont on est certain qu' "on en mettrait sa main à couper" ?" Si la main est vraiment coupée, que reste-t-il ? Sans oublier, naturellement, que ce titre évoque Anatole France et le roman, Le Lys rouge, qu'il publia en 1894, roman d'amour blessé, détruit, impossible en raison d'une foncière incompatibilité entre le masculin et le féminin. Sans oublier que le lys est aussi la fleur qui symbolise la France dans son histoire et que le sang qui inonde, littéralement, dans les récits de Cendrars, les plateaux crayeux de la Somme, coule pour défendre un pays, la France. Mais cette certitude aussi, qui était celle de l'Appel du 29 juillet 1914, a été mise à mal par un an de tranchées et le mot qui caractérise le plus souvent ce qui est alors vécu est celui de "saloperie". Tous les survivants sont des "mutilés", "Il n'y avait pas tout à fait un an que nous étions soldats [...] et déjà nous avions appris à désespérer de tout, nous les survivants [...]", quelque chose d'essentiel leur ayant été enlevé, l'amour peut-être, la vie sûrement, car "survivre" n'est pas "vivre", comme l'anecdote étrange du sein opéré, incisé "en fleur de lys lancéolé", selon les avis d'Ambroise Paré, pourrait le donner à penser. Pourrait-on alors parler de Mémoires ? Là encore, quoique s'agissant d'un événement essentiel qui a bouleversé le monde occidental, de ce qui reste encore "La Grande Guerre", le terme "mémoires" ne convient guère, car s'il s'agit de la Guerre de 1914-1918, ce cadre ne dépasse pas cette information, comme le ferait en somme un carton dans un film de l'époque ; l'auteur ne propose aucune vue d'ensemble, aucune explication ni économique, ni politique du conflit, pas davantage d'informations stratégiques, voire tactiques, et son rôle personnel ne dépasse pas davantage celui de n'importe quel soldat. Les quelques gradés qu'il lui est donné de rencontrer n'ont qu'un pouvoir et un rôle limité, et pour l'essentiel (sauf exception, par exemple le Capitaine Jacottet ou l'adjudant Angeli) ne méritent aucun respect. S'il s'agit d'histoires à l'intérieur de l'Histoire, cette dernière est fille de la perception stendhalienne de Waterloo (La Chartreuse de Parme). Pas plus que Fabrice del Dongo, les hommes sur le front de Somme ne comprennent ce qui se passe, un mot résumant leur perception : "pagaïe". |

||||

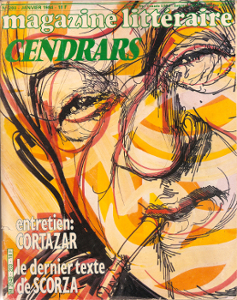

Raymond Moretti (1931-2005), couverture du Magazine littéraire, janvier 1984,

dont le dossier était consacré à Cendrars à l'occasion de la

publication de sa biographie par Miriam Cendrars

|

Un témoignage sur la guerre ?Si en revanche, on suit la définition qu'en donnait Chateaubriand relative au "goût du détail", à la promptitude et à l'acuité du regard, au désir de ne jamais quitter le devant de la scène, le narrateur de La Main coupée a toutes les qualités du mémorialiste, mais il les met bien plus au service de l'observation de l'humanité placée dans des situations extrêmes qu'à celui des événements dont dépend l'avenir d'un peuple.Peut-on alors parler de "témoignage" ? D'une certaine manière, c'est sans doute le terme qui conviendrait le mieux. Ecrire la guerre, de nombreux anciens combattants, inconnus ou célèbres, l'ont fait, souvent au moment même des combats (Barbusse, Genevoix, 1916) ou très peu de temps après (Dorgelès, 1919) et Cendrars lui-même, dès 1916. La plupart de ses textes sont restés à l'état d'ébauches, par exemple celui qu'il intitulait déjà La Main coupée (1917-18), voire de projets, comme La Vie et la Mort du Soldat inconnu conçu en 1931, ou ne seront publiés que plus tard. Seul J'ai tué a été publié en 1918, imprimé à l'encre rouge avec des illustrations de Fernand Léger. Courte plaquette, brutale et sans fioriture, d'une extrême violence et d'une puissance hallucinante et hallucinée. Texte âpre et cruellement ironique mettant en regard tous les progrès de la civilisation et le résultat : fabriquer un assassin, sortir l'homme de l'humanité : "Je vais braver l'homme. Mon semblable. Un singe." Mais ces textes n'ont pas suffi à panser une blessure inguérissable (et ce n'est pas du bras perdu que nous parlons) et l'empreinte de la guerre se retrouve dans un certain nombre de récits, comme Moravagine (1926), comme Le Plan de l'aiguille et Les Confessions de Dan Yack (1929), ou de nouvelles. Ainsi, En 1938, J'ai saigné, publié dans La Vie dangereuse, fait-il encore écho à J'ai tué. Pourquoi, en 1944, reprendre ces souvenirs ? Quel rapport entre la guerre des tranchées et le pays occupé que les vainqueurs ont envahi comme l'aurait fait un raz-de-marée ? On peut sans doute envisager la part du chagrin, tant de morts, tant de souffrances, tant de vies brisées, pas seulement celles de morts, mais celles des "survivants", pour en arriver là ! Et le besoin de le rappeler. Ce qui ferait du livre un témoignage sur la Grande Guerre. Ce qu'il est aussi. En effet, on y retrouve ce que d'autres récits ont aussi rapporté: la saleté, les poux (titre du chapitre 3), la peur, l'ennui, la méfiance, qui tourne souvent à la haine des gradés, l'alcool, le vin, les souffrances physiques et morales, l'absurdité des combats dont le sens semble échapper même à ceux qui les décident (l'attaque de Vimy, par exemple), et ce que l'arrière appelle l'héroïsme sans y rien comprendre, et la mort, la mort partout et tout le temps. Mais la question reste entière. La seconde guerre mondiale n'a pas ressemblé à la première et si, aux lendemains de 1918, voire pendant la guerre même, il est aisé de comprendre le besoin de témoigner, le plus souvent dans le désir de provoquer un rejet violent de la guerre, en général, de celle-là, en particulier, trente ans après, il ne peut s'agir de cela seulement. |

||||||

Jacques Tardi, dessin pour la première de couverture de l'édition Folio, 1998. Aquarelle et encre de Chine |

"Exegi monumentum" (Horace)La première réponse peut se trouver dans la dédicace.Lorsque l'écrivain commence son récit, il le dédie à ses deux fils alors prisonniers. Pendant la rédaction, ils s'évaderont et Rémy, le cadet, va se tuer aux commandes de son avion, au cours d'un exercice au Maroc, en novembre 1945. Le "Hélas !" qu'ajoute alors l'écrivain et qu'il commente avant d'adjoindre des "citations" bâtissant le tombeau de son fils à l'orée du récit, font de celui-ci tout entier un tombeau à toute une jeunesse sacrifiée, oubliée: "MACHIN, TRUC, CHOSE, tous morts, tous tués, crevés, écrabouillés, anéantis, disloqués, oubliés, pulvérisés, réduits à zéro, et pour rien...", pour rien puisque la guerre n'a pas tué la guerre, et qu'à 25 ans d'intervalle tout a recommencé. Tombeau érigé à tous ces inconnus, "Les hommes obscurs" comme il a envisagé, un moment, d'intituler son récit (lettre du 23 janvier 1945, à J.-H. Lévesque). Le récit, en effet, compte 25 chapitres dont plus de la moitié a pour titre un nom propre souvent assorti de la mention "mort à" ou "tué à". Chacun de ces chapitres décrit l'homme évoqué avec ses particularités et quelques anecdotes saisies, en quelque sorte, sur le vif. C'est au travers de ces anecdotes, dont certaines sont à la fois burlesques et tragiques, que la guerre devient palpable, pour des lecteurs qui en sont bien éloignés. Ces chapitres constituent, pour les soldats, de minuscules biographies et, pour les gradés, des actes d'accusation, à commencer par le premier, le colonel qui fait monter ses troupes au front (Paris-Rosières) à pied pour les "aguerrir". Ces histoires apparaissent aussi comme des exempla (Cendrars à la suite de celui qu'il reconnaît pour son maître, Rémy de Gourmont, s'est toujours beaucoup intéressé à la littérature médiévale), ces petites histoires à des fins édifiantes dont les prêtres émaillaient leurs sermons, mais dont on ne peut non plus oublier que si elles ont le sens d'"exemples", elles peuvent aussi avoir celui d' "exemplaires". Cendrars, pour sa part, les sertit (il a aussi travaillé, dans sa jeunesse, dans l'atelier d'un bijoutier-joaillier, à Saint-Pétersbourg) dans des évocations qu'il faut bien dire poétiques, inoubliables, par exemple l'arrivée au Front par une nuit épouvantable (noir, boue, pluie, mitraille) et somptueuse (fusées et explosions diverses illuminant la nuit) ou la patrouille en bachot sur les marais de la Somme dans de surprenants brouillards. D'être ainsi racontés, chacun de ces hommes devient inoubliable, et parle pour tous les autres, ceux qui sont évoqués, convoqués, dans leur masse, au chapitre 21, "des pauvres bougres qui sont tombés sans savoir ni pourquoi ni comment." |

||||||

Frères humainsLa deuxième réponse est peut-être à chercher dans les deux citations tirées de l'Ancien Testament qui encadrent le récit : l'épigraphe, "L'Eternel a créé une chose nouvelle sur la terre : la femme environnera l'homme." (dans la traduction de Lemaître de Sacy) : "Car le Seigneur a créé sur terre un nouveau prodige : une femme environnera un homme." (Jérémie, XXXI, 22) et la dernière, à la fin du chapitre 24, empruntée au 2e livre de Job (11 et 12) où ce dernier maudit le jour de sa naissance : "Que ne suis-je mort dès la matrice ! Que ne suis-je expiré aussitôt que je suis sorti du ventre de ma mère ! / Pourquoi m'a-t-on reçu sur les genoux ? Et pourquoi m'a-t-on présenté des mamelles ?" (dans la traduction de Lemaître de Sacy "Pourquoi ne suis-je point mort dans le sein de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas cessé de vivre aussitôt que j'en suis sorti ? / Pourquoi celle qui m'a reçu en naissant m'a-t-elle tenu sur ses genoux ? Pourquoi ai-je été nourri du lait de la mamelle ?"). C'est aussi, par ailleurs, sur la même lamentation que s'achève Le Lys rouge d'Anatole France.Cette dernière citation est bien la conclusion du récit sur la guerre puisque le dernier chapitre annonce le départ en permission du narrateur, cette permission tant convoitée depuis le premier chapitre. Ces citations semblent proposer un tout autre pacte de lecture, non plus un témoignage sur la guerre, non plus l'érection d'un tombeau ou d'un monument aux morts semblable à ceux qui se sont sculptés et dressés sur toutes les places des villages et des villes, après le conflit, mais une interrogation sur la condition humaine. Cendrars n'écrivait-il pas à J.-H. Lévesque, le 31 janvier 1945 : "Ce nouveau livre est démuni de charme. La mort ne séduit pas et la mort est le premier personnage du livre — bien que je n'occupe pas spécialement d'elle." Et de fait, il ne s'occupe pas spécialement d'elle, mais elle est toujours là. Cette visibilité de la mort (et d'abord dans les cadavres), de la condition mortelle de l'homme, la vie ordinaire, la vie quotidienne, l'occulte. La guerre non seulement en fait le personnage principal de tout scénario mais elle transforme chaque homme, qui va en être victime, en bourreau "donneur de mort subite", selon la formule de Giono dans Un roi sans divertissement. Une question semble filigraner le livre : qu'est-ce que l'homme pour être capable de Ça ? D'ailleurs, dans l'intertextualité la plus visible, il y a d'une part Cervantès (qui a lui aussi perdu une main à la bataille de Lépante) et qui s'interroge si souvent dans Don Quichotte sur les rapports entre le guerrier et le poète : "Et le métier d'homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices comme la poésie." (chap. 13, autant dire au centre du récit) et Diderot dont Le Neveu de Rameau est cité, et dont le dialogue (LUI / MOI) est repris pour rapporter celui du narrateur et de l'adjudant Angeli. (chap. 17), Diderot qui faisait dire à l'un des personnages de Ceci n'est pas un conte, à propos de la conversation perovoquée par une lecture : "Quoi ? Une litanie d'historiettes usées qu'on se décochait de part et d'autre, et qui ne disaient qu'une chose connue de toute éternité, c'est que l'homme et la femme sont deux bêtes très-malfaisantes." Plus qu'un livre sur la guerre, c'est un livre sur les hommes, et donc sur la vie. C'est une danse macabre où, dans les 25 chapitres qui le composent, des hommes aussi différents les uns des autres que possible, venus de pays "bien divers" (Angleterre, Italie, Pologne, Roumanie, Canada, y compris l'Allemagne, etc.), mais si semblables dans leur désir de vivre, dans leur débrouillardise pour y parvenir, si semblables aussi dans leur fin inévitable, la mort, si fraternels par-delà leurs ridicules, leurs mesquineries, leurs lâchetés, leur bravoure, escrocs, criminels, braves gens, adolescents perdus ou hommes mûrs, se croisent, parlent, chantent, boivent, se battent, tuent et meurent. L'écho de la "Ballade des pendus" de Villon se répercute dans ce récit qui ne manque ni de comique, ni de burlesque car pour la tragédie, elle est de tous les instants, et nul besoin de le souligner.

Mais peut-on parler des hommes sans évoquer les femmes ? Si les deux citations bibliques orientent la lecture vers une interrogation sur la condition humaine, elles rappellent aussi que "l'origine du monde" est féminine, dans l'ambivalence du désir et du rejet. |

|||||||

"L'amour est une hantise qui vous démange et vous dévore vif comme les poux"La guerre est d'abord un univers masculin, les femmes occupent, géographiquement, un espace en arrière du Front. D'une certaine manière, faire la guerre, c'est tourner le dos aux femmes, et la citation de Jérémie rappelle que séparer l'homme et la femme relève du blasphème puisque contraire à la parole divine. Le livre a d'ailleurs gardé longtemps le premier titre que lui avait donné l'auteur, "La femme et le soldat", au moment où il pensait encore qu'il lui faudrait quatre ou cinq volumes pour en venir à bout. Ce n'est que sur les épreuves, en septembre 1946, qu'il le modifie.Les femmes apparaissent dès le premier chapitre dans le rêve et/ou le fantasme de la "permission" tant espérée, à laquelle elles sont toujours associées. Rêves des plus triviaux ("de la fesse" ou de "jolis nénés") aux plus idéalisés, comme le prouvent aussi bien la quantité de cartes postales éditées à l'époque même, que dans le récit lui-même la surabondance de l'écriture épistolaire à laquelle se livrent les hommes dans les tranchées, "On voyait les hommes s'égailler dans les tranchées à la recherche d'un petit coin confortable et s'isoler pour pondre, et se mettre à écrire...", leur attente des réponses "l'heure du vaguemestre était plus importante que l'heure de la soupe", ou à travers l'anecdote de Goy, dont l'amour passionné pour sa femme et sa fille se manifeste par leurs photographies dont il a de multiples exemplaires, jusque sur son fusil transformé en reliquaire. Les femmes, c'est le monde perdu, dont on est coupé, sans doute pour toujours, car celles que l'on retrouve, plus tard, à condition d'avoir survécu, ne sont plus celles que l'on avait quittées, ainsi de Garnéro dont la compagne, dix ans après, n'est plus "l'arrogante garce au verbe sonore" mais un "être amorphe" dont seules "les mains soignées" et les "pieds mignons" rappellent la jeunesse. Les femmes sont désirées et haïes d'être désirables et absentes. Nourricières (la porteuse de pain de Coquoz, l'épouse de Rossi qui lui envoie des colis, pourquoi aussi les seins sont, dans l'anatomie féminine, la partie le plus souvent évoquée), protectrices comme devraient l'être les mères, absentes autant que Dieu des champs de bataille, et que pourtant l'agonie appelle toujours au secours (Garnéro racontant sa "mort", et le chapitre 24 rapportant l'appel désespéré du jeune mourant), consolatrices (madame Kupka qui monte jusqu'en première ligne pour passer deux nuits avec son mari / les jeunes Américaines sur le quai de la gare /ou Douscha au début de sa relation avec Bikoff), confidentes, elles représentent un monde désirable, mais dont on perçoit dans le même temps qu'il est aboli. L'incompréhension est abyssale entre l'univers de violence dans lequel vivent les hommes (et qui à l'égard des femmes se manifeste par la vantardise et la crudité du langage) et le monde des femmes qu'ils vouent, par ailleurs, à l'amour et à l'idéal. Tout pouvant se retourner d'ailleurs et la maman devenir putain autant que la putain devenir maman. Le monde féminin, dans l'esprit des hommes réduit au seul masculin par la guerre, étant fortement stéréotypé. A l'encontre des autres soldats, le "Je" narrateur se refuse à faire communiquer ces deux mondes et le lecteur n'apprend l'existence d'un amour que dans un récit symbolique, celui du sein incisé, puis d'une épouse et d'un enfant qu'in fine, dans le dialogue avec le policier. Ce hiatus entre les deux mondes s'exprime au mieux dans l'histoire de l'absurde collecte de chiens de toutes races à transformer en chiens de guerre, ou celle des pipes de maïs distribuées par de grandes dames comme si le front était encore celui de la "guerre en dentelles" des débuts du règne de Louis XIV. L'épisode des chiens présente, en outre, l'intérêt de laisser transparaître une certaine agressivité dans l'accumulation, ironique certes, qui fait le compte de tout ce que les femmes ont donné par patriotisme : "leur fils, leur frère, leur fiancé, leur mari, leur père ou leur amant, ou leur petit-cousin, filleul, neveu", ayant fait cela, elles "s'étaient encore fendues pour immoler leur chien sur l'autel de la patrie." (chapitre 17) Un rien de ressentiment sourd de ce passage, comme si les femmes portaient la responsabilité de la situation. Plus irrémédiable encore, entre le monde masculin et le monde féminin, la guerre semble, pour beaucoup, avoir rendu tangible l'inquiétude des symbolistes qui percevaient dans la femme la source même de la mort, puisque toute créature par sa naissance même est vouée à la mort. C'est bien ce que laisse deviner l'ambiguïté de l'expression argotique "s'étaient encore fendues", qui signifie se décider à donner, à payer, mais évoque, dans le contexte, des images bien plus brutales d'accouchement. C'est aussi ce que souligne la citation du Livre de Job à la fin du récit, même si dans le chapitre 25, la vie obtient un sursis avec la "permission" enfin octroyée. |

Le montage des deux photographies, celle du jeune soldat écrivant une lettre destinée "A Elle" qui occupe ses pensées, donc montrée, en haut et à gauche, dans l'ovale rappelant les cadres de photographie du temps, est courant dans ce type de production. Le quatrain, entre les deux, se lit comme ce que le jeune homme écrit: J'ai tellement à vous Rêvé pendant la guerre Que je ne saurais faire D'autres rêves plus doux. Cendrars, chapitre 3 : "Qu'est-ce qu'un pauvre bougre pouvait bien écrire à sa femme ou à sa dulcinée dans de pareilles conditions sinon de la poésie?" (à entendre comme "mensonge", broderie sur le réel pour en désamorcer l'horreur) |

|||

On aura compris que, comme les autres récits de la Tétralogie, La Main coupée est de ces livres qu'on ne peut que relire. |

||||

A lire : pour en savoir plus sur les combattants étrangers dans l'armée française de la Grande guerre, un article de Jean-Pierre Reynaud (2009) A écouter : sur France-culture, Concordance des temps, 1er juin 2024 : Jean-Noël Jeanneney s'entretient avec Clémentine Vidal-Naquet sur les correspondances des couples durant la premiçre guerre mondiale. |