Mer et océan romantiques

|

||

|

Longtemps, les espaces non anthropisés ont inquiété les hommes, même s'il s'est toujours trouvé quelques poètes pour s'en émerveiller, par exemple Tristan l'Hermite face à la mer. Mais ce sont les Romantiques qui ont vraiment transformé nos sensibilités en modifiant, en particulier, le rapport que la culture des sociétés occidentales entretenait avec la nature. Ainsi, par exemple, notre perception de certains paysages, avant eux regardés avec inquiétude, a changé et ils sont devenus objets de notre admiration ; la montagne, la mer nous sont devenues familières. De cette transformation, témoigne déjà la conversation d'Emma et Léon, lors de leur première rencontre dans Madame Bovary (Flaubert, 1857) : "— Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer surtout. — Oh ! j'adore la mer, dit M. Léon. — Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limites, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ?" L'ironie de Flaubert permet de percevoir ce qui, nouveauté au début du XIXe siècle, est devenu lieu commun, exprimé par des clichés dans la seconde moitié du même siècle. Pour mesurer la différence entre la perception de la mer avant et après eux, rendez-vous sur la page de Gallica (BnF) répertoriant une documentation consacrée à la mer ; vous pouvez lire aussi l'analyse d'Alain Corbin, Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Aubier, 1988. Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Balzac, Sand, Gautier et Laforgue sont les sept auteurs que nous avons choisi pour illustrer cette mutation. Depuis les romantiques, la mer n'a cessé d'être une usine à rêves, comme en témoignent le début d'une chronique de Vialatte du 17 mai 1966 ou les poèmes rassemblés par des élèves de cinquième, en 2008. Pour situer le contexte de la révolution romantique, voir la chronologie. |

|||||||

TEXTE 1.François-René de Chateaubriand ( 1768 – 1848) Théophile Gautier dans son Histoire du romantisme (1872) le présente ainsi : "Chateaubriand peut être considéré comme l'aïeul ou, si vous l'aimez mieux, comme le sachem du romantisme en France. Dans Le Génie du christianisme, il restaura la cathédrale gothique ; dans Les Natchez, il rouvrit la grande nature fermée ; dans René, il inventa la mélancolie et la passion moderne." Chateaubriand, écrivant ses Mémoires, en 1822, avait conscience de cela : "En moi commençait, avec l'école dite romantique, une révolution dans la littérature française." (I, XI, 4) Les Mémoires d'outre-tombe, commencées en 1811, récit de sa vie, ne seront publiées qu'en 1848. La mer y occupe une place essentielle. Ces textes permettent de comprendre comment cette sensibilité est passée dans les oeuvres de Chateaubriand, puis s'est communiquée aux jeunes romantiques. Première partie, livre I, chapitre 3 [...] La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville, et à travers les fenêtres de cette chambre on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue, en se brisant sur des écueils. J'eus pour parrain, comme on le voit dans mon extrait de baptème, mon frère, et pour marraine la comtesse de Plouër, fille du maréchal de Contades. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevées par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris : on m'a souvent conté ces détails ; leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil... Première partie, livre I, chapitre 7 C'est sur la grève de la pleine mer, entre le château et le Fort Royal, que se rassemblent les enfants ; c'est là que j'ai été élevé, compagnon des flots et des vents. Un des premiers plaisirs que j'ai goûtés était de lutter contre les orages, de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi ou couraient après moi sur la rive. Un autre divertissement était de construire, avec l'arène de la plage, des monuments que mes camarades appelaient des fours. Depuis cette époque, j'ai souvent cru bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite écroulés que mes palais de sable. [...] Première partie, livre II, chapitre 1 Mais ce qu'il faut admirer en Bretagne, c'est la lune se levant sur la terre et se couchant sur la mer. Etablie par Dieu gouvernante de l'abîme, la lune a ses nuages, ses vapeurs, ses rayons, ses ombres portées comme le soleil ; mais comme lui, elle ne se retire pas solitaire; un cortège d'étoiles l'accompagne. A mesure que sur mon rivage natal elle descend au bout du ciel, elle accroît son silence qu'elle communique à la mer ; bientôt elle tombe à l'horizon, l'intersecte, ne montre plus que la moitié de son front qui s'assoupit, s'incline et disparaît dans la molle intumescence des vagues. Les astres voisins de leur reine, avant de plonger à sa suite, semblent s'arrêter, suspendus à la cime des flots. La lune n'est pas plus tôt couchée, qu'un souffle venant du large brise l'image des constellations, comme on éteint les flambeaux après une solennité. Première partie, Livre II, chapitre 10 Cette mer que je devais rencontrer sur tant de rivages, baignait à Brest l'extrémité de la péninsule Armoricaine : après ce cap avancé, il n'y avait plus rien qu'un océan sans bornes et des mondes inconnus; mon imagination se jouait dans ces espaces. Souvent, assis sur quelque mât qui gisait le long du quai de Recouvrance, je regardais les mouvements de la foule : constructeurs, matelots, militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi. Des voyageurs débarquaient et s'embarquaient, des pilotes commandaient la manoeuvre, des charpentiers équarissaient des pièces de bois, des cordiers filaient des câbles, des mousses allumaient des feux sous des chaudières d'où sortaient d'épaisse fumée et la saine odeur du goudron. On portait, on reportait, on roulait de la marine aux magasins, et des magasins à la marine des ballots de marchandises, des sacs de vivre, des trains d'artillerie. Ici, des charrettes s'avançaient dans l'eau à reculons pour recevoir des chargements ; là, des palans enlevaient des fardeaux, tandis que des grues descendaient des pierres, et que des cure-môles creusaient des atterrissements. Des forts répétaient des signaux, des chaloupes allaient et venaient, des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins.

Première partie, Livre V, chapitre 5 Ceci se passait en 1788. J'avais des chevaux, je parcourais la campagne ou je galopais le long des vagues, mes gémissantes et anciennes amies ; je descendais de cheval et je me jouais avec elles; toute la famille aboyante de Scylla sautait à mes genoux pour me caresser : Nunc vada latrantis Scyllae (Tantôt les gouffres de l'aboyante Scylla...). Je suis allé bien loin admirer des scènes de la nature; je m'aurais pu contenter de celles que m'offrait mon pays natal. Première partie, livre VIII, chapitre 12 [Chateaubriand raconte ici son retour d'Amérique, et la tempête que son bateau essuya en vue des côtes françaises] [...] Le temps était horrible ; mon hamac craquait et blutait aux coups du flot qui, crevant sur le navire, en disloquait la carcasse. Bientôt j'entends courir d'un bout du pont à l'autre et tomber des paquets de cordages : j'éprouve le mouvement que l'on ressent lorsqu'un vaisseau vire de bord. Le couvercle de l'échelle de l'entrepont s'ouvre ; une voix effrayée appelle le capitaine : cette voix, au milieu de la nuit et de la tempête, avait quelque chose de formidable. Je prête l'oreille ; il me semble ouïr des marins discuter sur le gisement d'une terre. Je me jette en bas de mon branle ; une vague enfonce le château de poupe, inonde la chambre du capitaine, renverse et roule pêle-mêle tables, lits, coffres, meubles et armes ; je gagne le tillac à demi-noyé. En mettant la tête hors de l'entrepont, je fus frappé d'un spectacle sublime. Le bâtiment avait essayé de virer de bord ; mais n'ayant pu y parvenir, il s'était affalé sous le vent. A la lueur de la lune écornée, qui émergeait des nuages pour s'y replonger aussitôt, on découvrait sur les deux bords du navire, à travers une brume jaune, des côtes hérissées de rochers. La mer boursouflait ses flots comme des monts dans le canal où nous nous trouvions engouffrés ; tantôt, ils s'épanouissaient en écumes et en étincelles ; tantôt ils n'offraient qu'une surface huileuse et vitreuse, marbrée de taches noires, cuivrées, verdâtres, selon la couleur des bas-fonds sur lesquels ils mugissaient. Pendant deux ou trois minutes, les vagissements de l'abîme et ceux du vent étaient confondus ; l'instant d'après, on distinguait le détaler des courants, le sifflement des récifs, la voix de la lame lointaine. De la concavité du bâtiment sortaient des bruits qui faisaient battre le coeur aux plus intrépides matelots. La proue du navire tranchait la masse épaisse des vagues avec un froissement affreux, et au gouvernail des torrents d'eau s'écroulaient en tourbillonnant, comme à l'échappée d'une écluse. Au milieu de ce fracas, rien n'était aussi alarmant q'un certain murmure sourd, pareil à celui d'un vase qui se remplit. Quatrième partie, livre 7, chapitres 17 et 18 (rêverie au Lido) Je continuai de marcher en m'avançant vers l'Adriatique ; je ne la voyais pas, quoique j'en fusse tout près. Le Lido est une zone de dunes irrgéulières assez approchantes des buttes aréneuses du désert du Sabbah, qui confinent à la Mer Morte. Les dunes sont recouvertes d'herbes coriaces ; ces herbes sont quelquefois successives ; quelquefois séparées en touffes elles sortent du sable chauve, comme une mèche de cheveux restée au crâne d'un mort. Le rampant du terrain vers la mer est parsemé de fenouils, de sauges, de chardons à feuilles gladiées et bleuâtres ; les flots semblent les avoir peintes de leur couleur : ces chardons épineux, glauques et épais rappellent les nopals, et font la transition des végétaux du nord à ceux du midi. Un vent faible rasant le sol sifflait dans ces plantes rigides : on aurait cru que la terre se plaignait. Des eaux pluviales stagnantes formaient des flaques dans des tourbières. Çà et là quelques chardonnerets voletaient avec de petits cris sur des buissons de joncs marins. Un troupeau de vaches parfumées de leur lait, et dont le taureau mêlait son sourd mugissement à celui de Neptune, me suivait comme si j'eusse été son berger. Ma joie et ma tristesse furent grandes quand je découvris la mer et ses froncis grisâtres, à la lueur du crépuscule. Je laisse ici sous le nom de Rêverie un crayon imparfait de ce que je vis, sentis, et pensai dans ces moments confus de méditations et d'images. REVERIE AU LIDO Venise, 17 septembre 1833 Il n'est sorti de la mer qu'une aurore ébauchée et sans sourire. La transformation des ténèbres en lumière, avec ses changeantes merveilles, son aphonie et sa mélodie, ses étoiles éteintes tour à tour dans l'or et les roses du matin, ne s'est point opérée. Quatre ou cinq barques serraient le vent à la côte ; un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes posées marquettaient en troupe la plage mouillée ; quelques-unes volaient pesamment au-dessus de la houle du large. Le reflux avait laissé le dessin de ses arceaux concentriques sur la grève. Le sable guirlandé de fucus était ridé par chaque flot, comme un front sur lequel le temps a passé. La lame déroulante enchaînait ses festons blancs à la rive abandonnée. J'adressai des paroles d'amour aux vagues, mes compagnes : ainsi que des jeunes filles se tenant par la main dans une ronde, elles m'avaient entouré à ma naissance. Je caressai ces berceuses de ma couche ; je plongeai mes mains dans la mer ; je portai à ma bouche son eau sacrée, sans en sentir l'amertume ; puis je me promenai au limbe des flots, écoutant leur bruit dolent, familier et doux à mon oreille. Je remplissais mes poches de coquillages dont les Vénitiennes se font des colliers. Souvent, je m'arrêtais pour contempler l'immensité pélagienne avec des yeux attendris. Un mât, un nuage, c'était assez pour éveiller mes souvenirs. |

|||||||

plage de Saint-Malo, un jour d'orage. (auteur inconnu) |

|||||||

TEXTE 2.Alphonse de Lamartine ( 1790 – 1869)Si le premier romantique français fut Chateaubriand, il ne s'illustra que dans le domaine de la prose. Celui qui fait advenir le romantisme en poésie, en 1820, avec la publication des Méditations poétiques, est Lamartine. En 1823, dans la préface de "La Mort de Socrate", il écrit : "Je suis le premier qui ai fait descendre la poésie du Parnasse, et qui ai donné à ce qu'on nommait la muse, au lieu d'une lyre à sept cordes de convention, les fibres mêmes du coeur de l'homme, touchées et émues par les innombrables frissons de l'âme et de la nature." La même année, paraissent les Nouvelles méditations poétiques dont ce texte est extrait. Lamartine était à Naples, en 1820, comme secrétaire de la Légation française (Naples est alors un royaume) |

|||||||

cliquez sur l'image pour l'agrandir Joseph Vernet, Vue du Golfe de Naples (Musée du Louvre) |

|||||||

|

|

Aussi pur que dans ma paupière, Le jour pénètre ton flot pur ; Et dans ta brillante carrière Tu sembles rouler la lumière Avec tes flots d'or et d'azur. Aussi libre que la pensée, Tu brises le vaisseau des rois, Et dans ta colère insensée, Fidèle au Dieu qui t'a lancée, Tu ne t'arrêtes qu'à sa voix. De l'infini sublime image, De flots en flots l'oeil emporté Te suit en vain de plage en plage, L'esprit cherche en vain ton rivage, Comme ceux de l'éternité. Ta voix majestueuse et douce Fait trembler l'écho de tes bords, Ou sur l'herbe qui te repousse, Comme le zéphyr dans la mousse, Murmure de mourants accords. Que je t'aime, ô vague assouplie, Quand, sous mon timide vaisseau Comme un géant qui s'humilie, Sous ce vain poids l'onde qui plie Me creuse un liquide berceau. Que je t'aime quand, le zéphire Endormi dans tes antres frais, Ton rivage semble sourire De voir dans ton sein qu'il admire, Flotter l'ombre de ses forêts ! |

Que je t'aime quand,

sur ma poupe,

Des festons de mille couleurs, Pendant au vent qui les découpe, Te couronnent comme une coupe Dont les bords sont voilés de fleurs ! Qu'il est doux, quand le vent caresse Ton sein mollement agité, De voir, sous ma main qui la presse, Ta vague, qui s'enfle et s'abaisse Comme le sein de la beauté ! Viens à ma barque fugitive, Viens donner le baiser d'adieux ; Roule autour une voix plaintive, Et de l'écume de ta rive Mouille encor mon front et mes yeux. Laisse sur ta plaine mobile Flotter ma nacelle à son gré, Ou sous l'antre de la Sibylle, Ou sur le tombeau de Virgile : Chacun de tes flots m'est sacré. Partout sur ta rive chérie, Où l'amour éveilla mon coeur, Mon âme, à sa vue attendrie, Trouve un asile, une patrie, Et des débris de son bonheur. Flotte au hasard : sur quelque plage Que tu me fasses dériver, Chaque flot m'apporte une image ; Chaque rocher de ton rivage Me fait souvenir ou rêver !... |

|||||

|

|

|||||||

|

IX

Te referent fluctus. Horace ("Les flots vont t'emporter", Ode I, 14) Naguère

une même tourmente,

Ami, battait nos deux esquifs ; Une même vague écumante Nous jetait aux mêmes récifs ; Les mêmes haines débordées Gonflaient sous nos nefs inondées Leurs flots toujours multipliés ; Et, comme un océan qui roule, Toutes les têtes de la foule Hurlaient à la fois sous nos pieds ! Qu'allais-je faire en cet orage, Moi qui m'échappais du berceau ? Moi qui vivais d'un peu d'ombrage Et d'un peu d'air, comme l'oiseau ? A cette mer qui le repousse Pourquoi livrer mon nid de mousse Où le jour n'osait pénétrer ? Pourquoi donner à la rafale Ma belle robe nuptiale Comme une voile à déchirer ? C'est que dans mes songes de flamme, C'est que dans mes rêves d'enfant, J'avais toujours présents à l'âme Ces hommes au front triomphant, Qui, tourmentés d'une autre terre, En ont deviné le mystère Avant que rien en soit venu, Dont la tête au ciel est tournée, Dont l'âme, boussole obstinée, Toujours cherche un pôle inconnu ! Ces Gamas, en qui rien n'efface Leur indomptable ambition, Savent qu'on n'a vu qu'une face De l'immense création. Ces Colombs, dans leur main profonde, Pèsent la terre et pèsent l'onde Comme à la balance du ciel, Et, voyant d'en haut toute cause, Sentent qu'il manque quelque chose A l'équilibre universel. Ce contre-poids qui se dérobe, Ils le chercheront, ils iront ; Ils rendront sa ceinture au globe, A l'univers sont double front. Ils partent, on plaint leur folie. L'onde les emporte ; on oublie Le voyage et le voyageur… - Tout à coup de la mer profonde Ils ressortent avec leur monde, Comme avec sa perle un plongeur ! Voilà quelle était ma pensée. Quand sur le flot sombre et grossi Je risquai ma nef insensée, Moi, je cherchais un monde aussi ! Mais, à peine loin du rivage, J'ai vu sur l'océan sauvage Commencer dans un tourbillon Cette lutte qui me déchire Entre les voiles du navire Et les ailes de l'aquilon. C'est alors qu'en l'orage sombre J'entrevis ton mât glorieux Qui, bien avant le mien, dans l'ombre, Fatiguait l'autan furieux. Alors, la tempête était haute, Nous combattîmes côte à côte, Tous deux, mois barque, toi vaisseau, Comme le frère auprès du frère, Comme le nid auprès de l'aire, Comme auprès du lit le berceau ! L'autan criait dans nos antennes, Le flot lavait nos ponts mouvants, Nos banderoles incertaines Frissonnaient au souffle des vents. Nous voyions les vagues humides, Comme des cavales numides, Se dresser, hennir, écumer ; L'éclair, rougissant chaque lame, Mettait des crinières de flamme A tous ces coursiers de la mer. Nous, échevelés dans la brume, Chantant plus haut dans l'ouragan, Nous admirions la vaste écume Et la beauté de l'océan. Tandis que la foudre sublime Planait tout en feu sur l'abîme, Nous chantions, hardis matelots, La laissant passer sur nos têtes, Et, comme l'oiseau des tempêtes, Tremper ses ailes dans les flots. |

Echangeant nos signaux fidèles Et nous saluant de la voix, Pareils à deux soeurs hirondelles, Nous voulions, tous deux à la fois, Doubler le même promontoire, Remporter la même victoire, Dépasser le siècle en courroux ; Nous tentions le même voyage ; Nous voyions surgir dans l'orage Le même Adamastor* jaloux ! Bientôt la nuit toujours croissante, Ou quelque vent qui t'emportait, M'a dérobé ta nef puissante Dont l'ombre auprès de moi flottait. Seul je suis resté sous la nue. Depuis, l'orage continue, Le temps est noir, le vent mauvais ; L'ombre m'enveloppe et m'isole, Et, si je n'avais ma boussole, Je ne saurais pas où je vais. Dans cette tourmente fatale J'ai passé les nuits et les jours ; J'ai pleuré la terre natale, Et mon enfance et mes amours. Si j'implorais le flot qui gronde, Toutes les cavernes de l'onde Se rouvraient jusqu'au fond des mers ; Si j'invoquais le ciel, l'orage, Avec plus de bruit et de rage, Secouait sa gerbe d'éclairs ! Longtemps, laissant le vent bruire, Je t'ai cherché, criant ton nom. Voici qu'enfin je te vois luire A la cime de l'horizon Mais ce n'est plus la nef ployée, Battue, errante, foudroyée Sous tous les caprices des cieux, Rêvant d'idéales conquêtes, Risquant à travers les tempêtes Un voyage mystérieux. C'est un navire magnifique Bercé par le flot souriant, Qui, sur l'océan pacifique, Vient du côté de l'orient. Toujours en avant de sa voile On voit cheminer une étoile Qui rayonne à l'oeil ébloui ; Jamais on ne le voit éclore Sans une étincelante aurore Qui se lève derrière lui. Le ciel serein, la mer sereine L'enveloppent de tous côtés ; Par ses mâts et par sa carène Il plonge aux deux immensités. Le flot s'y brise en étincelles ; Ses voiles sont comme des ailes Au souffle qui vient les gonfler ; Il vogue, il vogue vers la plage, Et, comme le cygne qui nage, On sent qu'il pourrait s'envoler. Le peuple, auquel il se révèle Comme une blanche vision, Roule, prolonge, et renouvelle Une immense acclamation. La foule inonde au loin la rive. Oh ! dit-elle, il vient, il arrive ! Elle l'appelle avec des pleurs, Et le vent porte au beau navire, Comme à Dieu l'encens et la myrrhe, L'haleine de la terre en fleurs ! Oh ! rentre au port, esquif sublime ! Jette l'ancre loin des frimas ! Vois cette couronne unanime Que la foule attache à tes mâts : Oublie et l'onde et l'aventure. Et le labeur de la mâture, Et le souffle orageux du nord ; Triomphe à l'abri des naufrages, Et ris-toi de tous les orages Qui rongent les chaînes du port ! Tu reviens de ton Amérique ! Ton monde est trouvé ! – Sur les flots Ce monde, à ton souffle lyrique, Comme un oeuf sublime est éclos ! C'est un univers qui s'éveille ! Une création pareille A celle qui rayonne au jour ! De nouveaux infinis qui s'ouvrent ! Un de ces mondes que découvrent Ceux qui de l'âme ont fait le tour ! |

Tu peux dire

à qui doute encore :

*Adamastor : géant des tempêtes (Os

Lusíadas,

Luís de Camões), emprunté à Lucien, il apparaît à Vasco

de Gamas, dans le poème, pour l'empêcher de franchir le Cap de Bonne Espérance."J'en viens ! j'en ai cueilli ce fruit. Votre aurore n'est pas l'aurore, Et votre nuit n'est pas la nuit. Votre soleil ne vaut pas l'autre. Leur jour est plus bleu que le vôtre. Dieu montre sa face en leur ciel. J'ai vu luire une croix d'étoiles Clouée à leurs nocturnes voiles Comme un labarum** éternel." Tu dirais la verte savane, Les hautes herbes des déserts, Et les bois dont le zéphyr vanne Toutes les graines dans les airs ; Les grandes forêts inconnues ; Les caps d'où s'envolent les nues Comme l'encens des saints trépieds ; Les fruits de lait et d'ambroisie, Et les mines de poésie Dont tu jettes l'or à leurs pieds. Et puis encor tu pourrais dire, Sans épuiser ton univers, Ses monts d'agate et de porphyre, Ses fleuves qui noieraient leurs mers ; De ce monde, né de la veille, Tu peindrais la beauté vermeille, Terre vierge et féconde à tous, Patrie où rien ne nous repousse ; Et ta voix magnifique et douce Les ferait tomber à genoux. Désormais, à tous tes voyages Vers ce monde trouvé par toi, En foule ils courront aux rivages Comme un peuple autour de son roi. Mille acclamations sur l'onde Suivront longtemps ta voile blonde Brillante en mer comme un fanal, Salueront le vent qui t'enlève, Puis sommeilleront sur la grève Jusqu'à ton retour triomphal. Ah ! soit qu'au port ton vaisseau dorme, Soit qu'il se livre sans effroi Aux baisers de la mer difforme Qui hurle béante sous moi, De ta sérénité sublime Regarde parfois dans l'abîme, Avec des yeux de pleurs remplis, Ce point noir dans ton ciel limpide, Ce tourbillon sombre et rapide Qui roule une voile en ses plis. C'est mon tourbillon, c'est ma voile ! C'est l'ouragan qui, furieux, A mesure éteint chaque étoile Qui se hasarde dans mes cieux ! C'est la tourmente qui m'emporte ! C'est la nuée ardente et forte Qui se joue avec moi dans l'air, Et tournoyant comme une roue, Fait étinceler sur ma proue Le glaive acéré de l'éclair ! Alors, d'un coeur tendre et fidèle, Ami, souviens-toi de l'ami Que toujours poursuit à coups d'aile Le vent dans ta voile endormi. Songe que du sein de l'orage Il t'a vu surgir au rivage Dans un triomphe universel, Et qu'alors il levait la tête, Et qu'il oubliait sa tempête Pour chanter l'azur de ton ciel ! Et si mon invisible monde Toujours à l'horizon me fuit, Si rien ne germe dans cette onde Que je laboure jour et nuit, Si mon navire de mystère Se brise à cette ingrate terre Que cherchent mes yeux obstinés, Pleure, ami, mon ombre jalouse ! Colomb doit plaindre La Pérouse***. Tous deux étaient prédestinés ! 20 juin 1830

** labarum : étendard impérial sur lequel Constantin, après sa victoire sur Maxence, en 312, a fait mettre une croix et le monogramme du Christ. *** Alors que Colomb est revenu de son exploration des côtes américaines, La Pérouse a disparu en mer, dans le Pacifique, en 1788. |

|||||

|

Ce voyage poétique que retrace Hugo a de nombreux échos dans la poésie postérieure, chez Baudelaire, par exemple, dans le dernier poème des Fleurs du mal "Le Voyage" (1861) dont le dernier vers est "Plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau", mais aussi dans "Le bateau ivre" de Rimbaud qui rejoue la métaphore de la barque et de la mer. |

|||||||

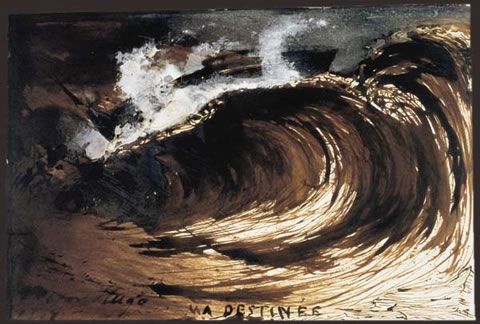

Dans ce lavis (plume, gouache et bistre) de Hugo, datant de 1857, on retrouve la métaphore qui organise le poème de 1830 (la barque sur la mer déchaînée) ; métaphore récurrente chez Hugo, comme en témoigne, ci-contre, le poème liminaire des Contemplations, 1856. |

Un jour, je vis, debout au bord des flots mouvants, Passer, gonflant ses voiles,

Un rapide navire, enveloppé de vents,De vagues et d'étoiles ;

Et j'entendis, penché sur l'abîme des cieux, Que l'autre abîme touche,

Me parler à l'oreille, une voix dont mes yeuxNe voyaient pas la bouche :

Poète, tu fais bien ! Poète au triste front, Tu rêves près des ondes,

Et tu tires des mers bien des choses qui sontSous les vagues profondes !

La mer, c'est le Seigneur, que, misère ou bonheur, Tout destin montre et nomme ;

Le vent, c'est le Seigneur ; l'astre, c'est le Seigneur ;Le navire, c'est l'homme.

Juin 1839

|

||||||

|

|

|||||||

|

[...] A force de chercher un autre lui-même auquel il put confier ses pensées et dont la vie put devenir la sienne, il finit par sympathiser avec l'Océan. La mer devint pour lui comme un être animé, pensant. Toujours en présence de cette immense création dont les merveilles cachées contrastent si grandement avec celles de la terre, il y découvrit la raison de plusieurs mystères. Familiarisé dès le berceau avec l'infini de ces campagnes humides, la mer et le ciel lui racontèrent d'admirables poésies. Pour lui, tout était varié dans ce large tableau si monotone, en apparence. Comme tous les hommes de qui l'âme domine le corps, il avait une vue perçante, et pouvait saisir à des distances énormes, avec une admirable facilité, sans fatigue, les nuances les plus fugitives de la lumière, les tremblements les plus éphémères de l'eau. Par un calme parfait, il trouvait encore des teintes multipliées à la mer qui, semblable à un visage de femme, avait alors une physionomie, des sourires, des idées, des caprices : là verte et sombre, ici riant dans son azur, tantôt unissant ses lignes brillantes avec les lueurs indécises de l'horizon, tantôt se balançant d'un air doux sous des nuages orangés. Il se rencontrait pour lui des fêtes magnifiques pompeusement célébrées au coucher du soleil, quand l'astre versait ses couleurs rouges sur les flots comme un manteau de pourpre. Pour lui, la mer était gaie, vive, spirituelle au milieu du jour par ses mille facettes éblouissantes ; elle lui révélait d'étonnantes mélancolies, elle le faisait pleurer, lorsque, résignée, calme et triste, elle réfléchissait un ciel gris chargé de nuages. Il avait saisi les langages muets de cette immense création. Le flux et le reflux était comme une repiration mélodieuse dont chaque soupir lui peignait un sentiment, il en comprenait le sens intime. Nul marin, nul savant n'aurait pu prédire mieux que lui la moindre colère de l'Océan, le plus léger changement de sa face. A la manière dont le flot venait mourir sur le rivage, il devinait les houles, les tempêtes, les grains, la force des marées. Quand la nuit étendait ses voiles sur le ciel, il voyait encore la mer sous les lueurs crépusculaires, et conversait avec elle ; il participait à sa féconde vie, il éprouvait en son âme une véritable tempête quand elle se courrouçait ; il respirait sa colère dans ses sifflements aigus, il courait avec les lames énormes qui se brisaient en mille franges liquides sur les rochers, il se sentait intrépide et terrible comme elle, et comme elle bondissait par des retours prodigieux ; il gardait ses silences mornes, il imitait ses clémences soudaines. Enfin, il avait épousé la mer, elle était sa confidente et son amie. L'Enfant

maudit,

Honoré de Balzac, éd. Gallimard, coll.

Pléiade, X, p. 913-14.

|

|||||||

TEXTE 5George Sand,

dans son troisième roman, Lélia,

publié en 1833, imagine un personnage, Trenmor, qui a passé cinq ans au

bagne pour avoir commis une escroquerie ; joueur invétéré, sa passion

l'avait réduit à commettre des délits pour la financer. Au bagne, en

tête-à-tête avec lui-même, il se transformera en sage, et d'abord en

retrouvant le contact avec la nature. Ce qu'il

raconte lui-même :

|

|||||||

|

Dans ce calme, dans cette solitude, mon coeur s'ouvrit aux charmes de la nature. Jadis, à mon admiration blasée les plus belles contrées qu'éclaire le soleil n'avaient pas suffi ; maintenant un pâle rayon entre deux nuages, une plainte mélodieuse du vent sur la grève, le bruissement des vagues, le cri mélancolique des mouettes, le chant lointain d'une jeune fille, le parfum d'une fleur élevée à grand peine dans la fente d'un mur, c'étaient là pour moi de vives jouissances, des trésors dont je savais le prix. Combien de fois ai-je contemplé avec délices, à travers l'étroit grillage d'une meurtrière, la scène immense et grandiose de la mer agitée, promenant sa houle convulsive et ses longues lames d'écume d'un horizon à l'autre avec la rapidité de l'éclair ! Qu'elle était belle alors, cette mer encadrée dans une fente d'airain ! Comme mon oeil collé à cette ouverture jalouse étreignait avec transport l'immensité déployée devant moi ! Eh ! Ne m'appartenait-elle pas toute entière, cette grande mer que mon regard pouvait embrasser, où ma pensée errait libre et vagabonde, plus rapide, plus souple, plus capricieuse dans son vol céleste que les hirondelles aux grandes ailes noires qui rasaient l'écume et se laissaient bercer endormies dans le vent ! Que m'importaient alors la prison et les chaînes ? Mon imagination chevauchait la tempête, comme les ombres évoquées par la harpe d'Ossian*. Depuis, je l'ai franchie sur un léger navire, cette mer où mon âme s'était promenée tant de fois. Eh bien ! alors elle m'a semblée moins belle, je l'avoue ; les vents étaient paresseux et lourds à mon gré, les flots avaient des reflets moins étincelants, des ondulations moins gracieuses. Le soleil s'y levait moins pur, il s'y couchait moins sublime ; cette mer qui me portait, ce n'était plus la mer qui avait bercé mes rêves, la mer qui n'appartenait qu'à moi et dont j'avais joui tout seul au milieu des esclaves enchaînés. Lélia,

éd. Gallimard, coll. Folio-classique, p. 41.

*Ossian : personnage imaginaire

de poète écossais inventé par James MacPherson qui publie ses oeuvres

en 1761 avec un succès immédiat.

|

|||||||

TEXTE 6Romantique de la première heure, Gautier a une formation de peintre ce qui explique peut-être son attention aux formes, aux couleurs, aux nuances.Par ailleurs, esprit caustique, le poète n'a jamais apprécié les excès d'un romantisme devenu une mode. Son recueil, Emaux et Camées, publié en 1852, inaugure une nouvelle période poétique soucieuse de rigueur et de style, moins favorable aux épanchements personnels. Ce poème est le 14e d'un recueil qui en compte 46. Au départ, ce poème n'en forme qu'un avec "Caerulai oculi" (devenu le 10e du recueil) sous le titre "Marine". 1ère publication : juin 1852 dans la Revue de Paris. Le poème est teinté d'ironie en même temps qu'il recense les attitudes devenues convenues du rapport à la mer. |

|||||||

|

Tristesse en mer Les mouettes volent et jouent ; Et les blancs coursiers de la mer, Cabrés sur les vagues, secouent

Leurs crins échevelés dans l'air. Le jour tombe ; une fine pluie Eteint les fournaises du soir, Et le steam-boat crachant la suie Rabat son long panache noir. Plus pâle que le ciel livide

Je vais au pays du charbon, Du brouillard et du suicide ; — Pour se tuer le temps est bon. Mon désir avide se noie Dans le gouffre amer qui blanchit ; Le vaisseau danse, l'eau tournoie, Le vent de plus en plus fraîchit. Oh ! je me sens l'âme navrée ; L'Océan gonfle, en soupirant, Sa poitrine désespérée, Comme un ami qui me comprend. Allons, peines d'amour perdues, Espoirs lassés, illusions Du socle idéal descendues, Un saut dans les moites sillons ! |

A la mer, souffrances passées, Qui revenez toujours, pressant Vos blessures cicatrisées Pour leur faire pleurer du sang ! A la mer, spectre de mes rêves, Regrets aux mortelles pâleurs Dans un coeur rouge ayant sept glaives, Comme la mère des douleurs. Chaque fantôme plonge et lutte

Quelques instants avec le flot Qui sur lui ferme sa volute Et l'engloutit dans un sanglot. Lest de l'âme, pesant bagage, Trésors misérables et chers, Sombrez, et dans votre naufrage Je vais vous suivre au fond des mers ! Bleuâtre, enflé, méconnaissable, Bercé par le flot qui bruit, Sur l'humide oreiller du sable Je dormirai bien cette nuit ! |

... Mais une femme dans sa mante Sur le pont assise à l'écart, Une femme jeune et charmante Lève vers moi son long regard. Dans ce regard, à ma détresse La Sympathie à bras ouverts Parle et sourit, soeur ou maîtresse, Salut, yeux bleus ! bonsoir,

flots verts !

Les mouettes volent et jouent ; Et les blancs coursiers de la mer, Cabrés sur les vagues, secouent Leurs crins échevelés dans l'air. NOTES "les blancs coursiers de la mer" = métaphore à tonalité hugolienne. "Au pays du charbon / Du brouillard et du suicide" = périphrase désignant l'Angleterre qui avait la réputation d'être le pays du "spleen" et du suicide. "gouffres amers" = cliché romantique. "Peines d'amour perdues" est le titre d'une comédie de Shakespeare. La tentation du suicide est ici une "pose" se terminant sur la macabre évocation du cadavre. La jeune femme découverte soudain change toute l'atmosphère du poème et la paysage attristant du premier quatrain reste le même tout en se chargeant d'une manière d'allégresse. |

|||||

|

cliquez sur l'image pour une reproduction plus grande

Walter Crane (1845-1915), Les chevaux de Neptune, 1893, Nouvelle Pinacothèque de Munich |

Et en écho, ce texte de Théophile Gautier extrait du "Mont Saint Michel" (avril 1860, Le Moniteur universel, repris dans Quand on voyage, 1865) : "Quand le flot fut près de nous, il prit l'apparence d'un front de cavalerie composé de chevaux blancs et chargeant au galop. Les lanières d'écume imitaient le fourmillement confus des jambes, et le clapotis des vagues le piétinement des sabots. — Par un de ces sauts de pensée qui étonnent lorsqu'on en cache les intermédiaires, mais dont on retrouve la filiation, en regardant le mascaret de Couesnon, nous songions à cette médaille d'Aspasius qu'on prétend être une copie de la Minerve de Phidias et où huit chevaux rangés de front galopent sur la visière du casque dont est coiffée la déesse.— Le mot white horses (les chevaux blancs) nous avait conduit à l'idée d'un escadron, et, de là aux chevaux d'Aspasius, il n'y avait qu'un pas. — Un besoin d'exactitude plus rigoureuse dans la comparaison nous avait fait chercher au fond d'un arrière-tiroir de notre cervelle ces coursiers grecs soudés à la visière de Pallas-Athéné, et qui, en effet, n'ont que la tête, le poitrail et les jambes de devant, comme les chevaux de la mer plongeant leur croupe dans l'abîme." |

||||||

TEXTE 7Jules Laforgue

(1860-1887) est

bien loin de la génération romantique, mais ce poème qui appartient à

ses premiers essais poétiques (publiés de manière posthume en 1903 sous

le titre Premiers poèmes)

prouve à quel point le paysage maritime est devenu familier et la

méditation qu'il suscite retrouve des accents romantiques (en

choisissant en particulier un moment de tempête) autant que

symbolistes, où l'on sent ce que le poète doit à la fois à Baudelaire

et à Verlaine.

|

|||||||

Méditation grisâtreSous le ciel pluvieux noyé de

brumes sales,

Devant l'Océan blême, assis sur un îlot, Seul, loin de tout, je songe, au clapotis du flot, Dans le concert hurlant des mourantes rafales. Crinière échevelée ainsi que des cavales, Les vagues se tordant arrivent au galop Et croulent à mes pieds avec de longs sanglots Qu'emporte la tourmente aux haleines brutales. Partout le grand ciel gris, le brouillard et la mer, Rien que l'affolement des vents balayant l'air. plus d'heurs, plus d'humains, et solitaire, morne, Je reste là, perdu dans l'horizon lointain Et songe que l'Espace est sans borne, sans borne, Et que le temps n'aura jamais ... jamais de fin 26 octobre 1880

|

|

||||||

TEXTE 8 Alexandre Vialatte, écrivain, traducteur et journaliste, a longtemps assuré une chronique hebdomadaire pour le quotidien de Clermont-Ferrand, La Montagne. La chronique du 17 mai 1966 s'intitule "Chimies oniriques de la mer" et commence ainsi :

Loin du romantisme ? Voire... |

|||||||